Gutschweizerisches Gebastel

Die Bundesverfassung von 1848 war kein grosser Wurf, sondern geprägt von Pragmatismus, Kompromissen und äusseren Zwängen. Gerade deshalb hat sie sich als überaus nachhaltig erwiesen.

In der europäischen Geschichte ist 1848 das Jahr der Revolutionen. Die Unruhen in Paris, die am 24. Februar zur Abdankung des Königs und zur Ausrufung der Republik führten, setzten eine Dynamik in Gang, die, genährt durch politische Unzufriedenheit, soziale Not und unterdrückte nationale Bestrebungen, rasch die deutschen Staaten, das Habsburgerreich und weite Teile Italiens erfasste.

Während rundherum revolutionärer Enthusiasmus herrschte, blieb es in der Schweiz ruhig. «Wie überlegen, ruhig, wie wahrhaft vom Gebirge herab können wir arme, kleine Schweizer dem Spektakel zusehen!», sinnierte Gottfried Keller. Tatsächlich hatte die Schweiz ihre Revolution bereits hinter sich: Der Sonderbundskrieg vom November 1847 markierte den Kulminationspunkt der Konfrontation zwischen reformbereiten und rückwärtsgewandten Kräften, die die eidgenössische Politik seit 1831 vergiftet hatte.

Ganz so behaglich, wie Kellers Diktum suggeriert, war die politische Situation der Eidgenossenschaft im März 1848 jedoch nicht. Wohl hatte sich der Freisinn im Krieg durchgesetzt. Doch um den militärischen Erfolg auch politisch fruchtbar zu machen, war es notwendig, den eidgenössischen Bund auf ein neues Fundament zu stellen. Seit Jahren stand die Forderung nach einer Revision des Bundesvertrags von 1815 im Raum. Bereits 1832/33 hatten die freisinnigen Kantone versucht, einen handlungsfähigen Bundesstaat zu schaffen. Das Projekt einer «Bundesurkunde» war damals nicht nur am erbitterten Widerstand der konservativen Kantone gescheitert, sondern auch daran, dass die Erwartungen innerhalb des freisinnigen Lagers zu unterschiedlich waren. Danach schwelte die Bundesfrage im Hintergrund weiter und belastete das Verhältnis zwischen Freisinnigen und Katholisch-Konservativen zusätzlich. Von daher hatte es seine Logik, dass die freisinnige Tagsatzungsmehrheit, die im Sommer 1847 die Auflösung des Sonderbunds und die Ausweisung der Jesuiten verlangte, gleichzeitig auch die Frage der Bundesrevision wieder aufgriff.

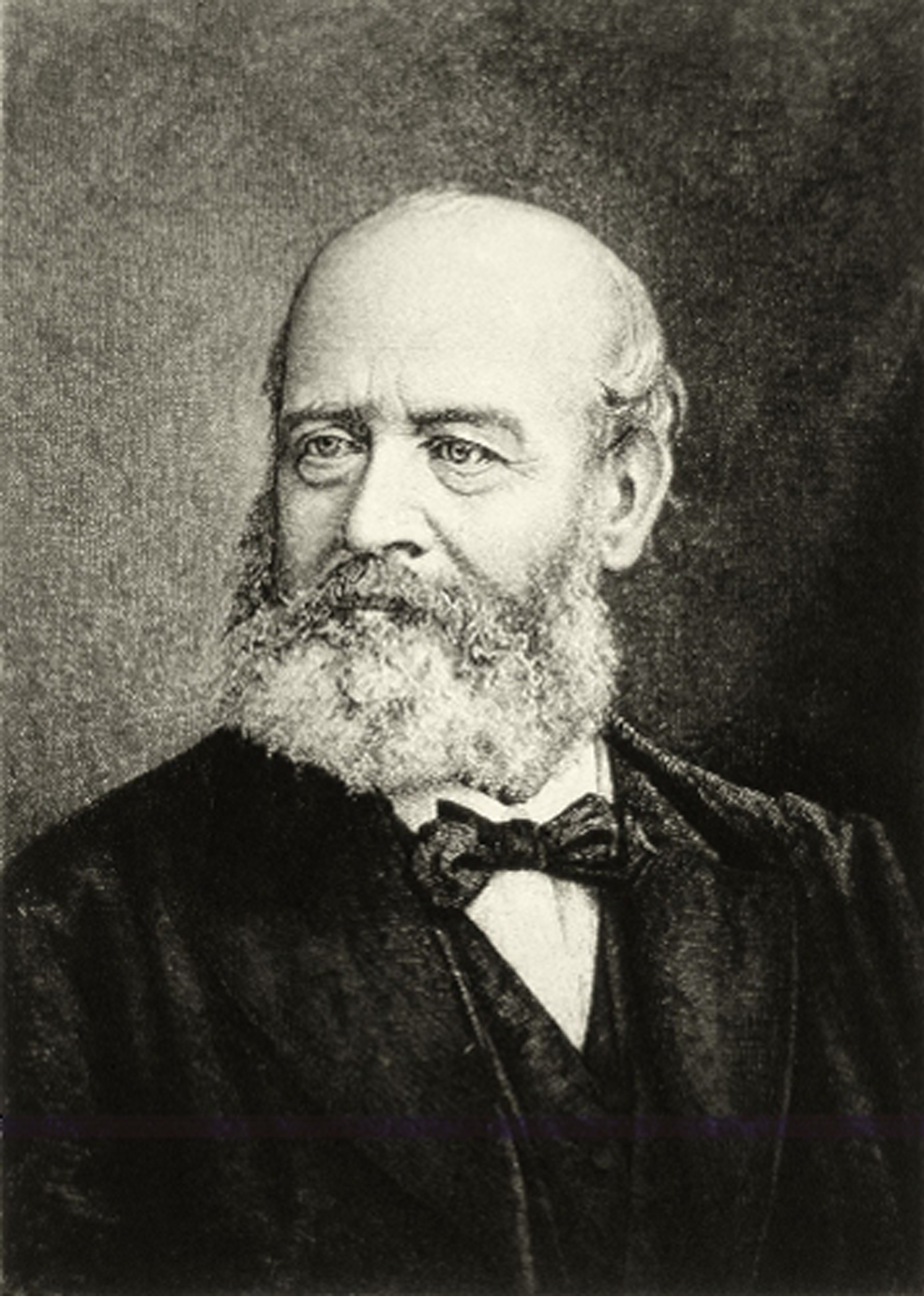

Einflussreiche Urheber

Die Ausarbeitung der neuen Verfassung erfolgte im Rahmen der Tagsatzung. Die Hauptrolle spielte dabei die Revisionskommission, in der jeder Kanton und Halbkanton ein Mitglied stellte; einzig Appenzell Innerrhoden und Neuenburg verzichteten auf die Teilnahme. Die Kommission war weitgehend identisch mit der politischen Elite der freisinnigen Eidgenossenschaft – sechs der sieben künftigen Bundesräte wurden aus ihrem Kreis rekrutiert. Direkt oder indirekt hatten die meisten Mitglieder die politische Philosophie der Aufklärung sowie die konstitutionellen Experimente der Französischen Revolution rezipiert, und sie waren vertraut mit dem, was im aktuellen schweizerischen Umfeld politische Denker wie Ignaz Paul Vital Troxler oder die Brüder Ludwig und Wilhelm Snell zu den Debatten beitrugen.

Am 17. Februar 1848 trat die Kommission zur ersten Sitzung zusammen; am 8. April beendete sie ihre Arbeit. Einigermassen zufrieden, aber ohne Begeisterung kommentierte ein Kommissionsmitglied, dass das Ergebnis «so ziemlich dasjenige enthalten dürfte, was die Zeitverhältnisse und die Rücksichten auf die bisherigen Zustände nur immer fordern und erlauben». Eine Art Bestätigung dieses Urteils lieferte die Tagsatzung, als sie im Mai und Juni den Kommissionsentwurf überarbeitete. Alle wesentlichen Elemente wurden beibehalten, namentlich auch die vom Vorbild der Vereinigten Staaten inspirierte Ausgestaltung des Zweikammersystems.

Im Rückblick drängt sich der Eindruck auf, die Revisionskommission habe aus dem, «was die Zeitverhältnisse und die Rücksichten auf die bisherigen Zustände nur immer fordern und erlauben», ein konstitutionelles Gebäude konstruiert, das stabil und zugleich anpassungsfähig war. Immerhin lässt sich noch im Jahr 2022 die DNA von 1848 im politischen System der Schweiz unschwer nachweisen.

Das Wissen um die Erfolgsgeschichte der Verfassung von 1848 darf jedoch nicht zu einer quasiteleologischen Interpretation verführen. Die damaligen Verfassungsgeber dachten bei ihrer Arbeit nicht an eine ferne Zukunft. Sie hatten genug zu tun mit den Problemen ihrer Gegenwart und suchten Lösungen, die im Moment funktionierten. Dabei war nichts von dem, was in die Verfassung einfloss, unumstritten oder vorgegeben. Sogar ein Scheitern des ganzen Unternehmens lag bis zuletzt im Bereich des Denkbaren.

Pragmatismus statt reiner Lehre

Es gab Faktoren, die das Gelingen begünstigten: Erstens war die strikte Verweigerungshaltung der katholisch-konservativen Kantone durch den Sonderbundskrieg obsolet geworden. Der zweite Punkt betraf die Beziehungen zu den europäischen Grossmächten: Noch im Januar 1848 erklärten Frankreich, Österreich, Preussen und Russland kategorisch, die Souveränität der Kantone müsse erhalten bleiben und eine Änderung des Bundesvertrags dürfe nur durch einstimmigen Beschluss erfolgen. Die Tagsatzung wies dieses Ansinnen umgehend zurück; doch erst die europäischen Revolutionen vom Februar und März erzeugten das Machtvakuum, das es der Eidgenossenschaft erlaubte, ihre Probleme ohne Rücksicht auf ausländische Empfindlichkeiten anzugehen. Hilfreich war zudem, dass die meisten Mitglieder der Revisionskommission Regierungserfahrung besassen und viele von ihnen bereits an der Ausarbeitung kantonaler Verfassungen mitgewirkt hatten. Andererseits fehlte den Kommissionsmitgliedern eine Unité de doctrine. Auch wenn sie durchwegs als Freisinnige gelten konnten, so verkörperten sie doch sehr unterschiedliche Spielarten von Liberalismus beziehungsweise Radikalismus. Unter diesen Umständen waren Ideenreichtum sowie die Flexibilität und der Pragmatismus aller Beteiligten gefordert. Am Ende kam einiges zustande, das man eben noch für undenkbar gehalten hatte; im Gegenzug blieb so manches Desiderat der reinen Lehre auf der Strecke. Wie tragfähig das Kompromisswerk sein würde, wusste niemand. Auch das deutliche Votum, mit dem sich bei den kantonalen Abstimmungen zum Schluss des Revisionsprozesses Volk und Stände für die neue Verfassung aussprachen, war keineswegs selbstverständlich. Die grösste Gefahr ging in dieser Hinsicht vom linken Flügel des Radikalismus aus, der im Abstimmungskampf vor allem im Kanton Bern noch einmal vehement für seine Vision eines Einheitsstaats warb.

Rechtsgleichheit mit Einschränkungen

Die Verfassung von 1848 schuf einen zeitgemässen Nationalstaat, in dem das föderalistische Erbe der Eidgenossenschaft weiterlebte. In Bund und Kantonen galt der Grundsatz der Rechtsgleichheit aller Bürger; die demokratische Mitbestimmung beruhte auf dem allgemeinen, gleichen Stimmrecht der mündigen Bürger männlichen Geschlechts. Für die Zulassung der Bürger zum Stimm- und Wahlrecht waren die Kantone zuständig; sie verfügten dabei über reichlich Spielraum und konnten beispielsweise Armengenössige ausschliessen. Das war ein Schönheitsfehler, entsprach aber der Mentalität der Zeit. Ähnliches gilt für den Ausschluss der Frauen – die politische Gleichberechtigung der Geschlechter war um die Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa noch eine Utopie. Schwerer wog nach zeitgenössischen Kriterien die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit auf Angehörige der christlichen Konfessionen. Die Diskriminierung der Juden, die sich hinter diesem Vorbehalt versteckte, war der Rücksichtnahme auf die weit verbreiteten Ressentiments geschuldet. Ebenfalls diskriminierend war das Verbot des Jesuitenordens. Ins Gewicht fielen dabei weniger die konkreten Auswirkungen auf das religiöse Leben der Schweizer Katholiken als der symbolische Gehalt. Der Jesuitenartikel rekurrierte auf die gehässigen Auseinandersetzungen der 1840er-Jahre und charakterisierte die Bundesverfassung damit unmissverständlich als Werk der Sieger des Sonderbundskriegs.

Konservative Refugien

Bis die Verlierer von 1847 vollständig in den Bundesstaat integriert waren, sollten Jahrzehnte vergehen. In jener Zeit, in der die konservativen Katholiken durchaus Grund hatten, sich als Bürger zweiter Klasse zu fühlen, bot der Föderalismus ein wichtiges Korrektiv: Weil die Bundesverfassung das Eigenleben der Kantone in vielen Bereichen unangetastet liess, konnten die ehemaligen Sonderbundskantone zu Refugien des romtreuen konservativen Katholizismus werden. Das ermöglichte einen Modus vivendi zwischen der freisinnigen Mehrheit und der katholisch-konservativen Minderheit, der im politischen Alltag recht gut funktionierte. So war es letztlich dem undogmatisch kompromisshaften Charakter der Bundesverfassung zu verdanken, dass der innere Zusammenhalt der Eidgenossenschaft in den Jahren nach 1848 nicht irreparablen Schaden nahm.