Schwestern im Geiste

Dass sich die Schweiz und die Europäische Union raufen, liegt nicht an ihren Differenzen, sondern an ihren Gemeinsamkeiten.

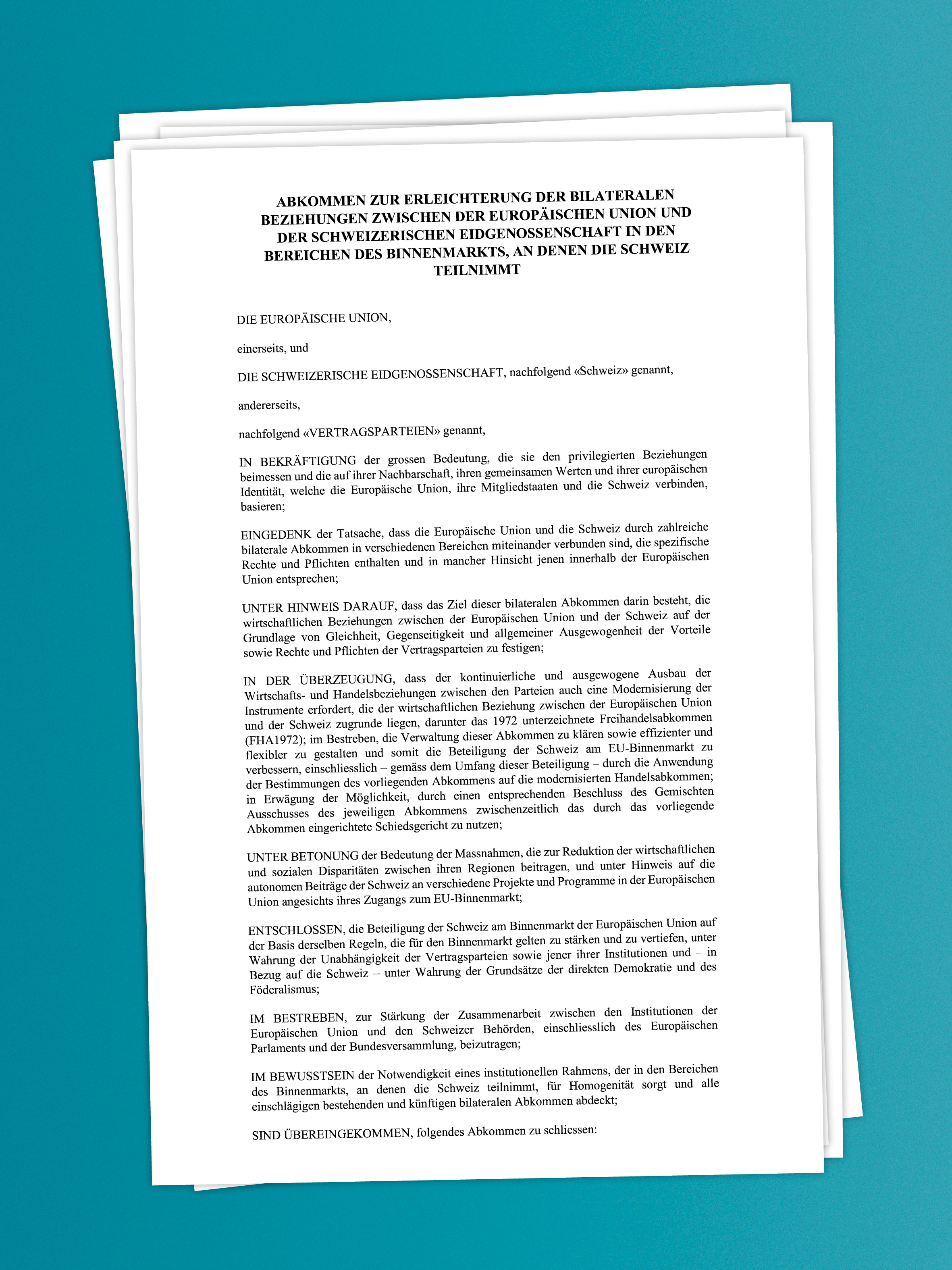

Seit Ende 2018 lag das institutionelle Rahmenabkommen zur Unterschrift durch die Schweiz bereit – es war das Produkt jahrelanger Verhandlungen zwischen der EU und der Schweizer Regierung. Das Rahmenabkommen stiess jedoch aus mehreren Gründen auf erheblichen Widerstand: Es würde die Schweizer Souveränität verletzen, es würde europäischen Staatsbürgern einen zu leichten Zugang zu inländischen Sozialprogrammen bieten und möglicherweise die Löhne von Schweizer Arbeitnehmern unter Druck bringen. Am 26. Mai hat der Bundesrat mit dem Entscheid zur Nichtunterzeichnung dem langen Hin und Her ein jähes Ende bereitet.

Die Entscheidung steht sinnbildlich für die verschlechterte Beziehung zwischen der Schweiz und der EU – künftige Verhandlungen werden wohl unter einem schlechten Stern stehen. Die EU hat schon länger verlauten lassen, dass sie ohne ein übergreifendes Rahmenabkommen keine neuen Formen der Zusammenarbeit mit der Schweiz eingehen und bestehende Abkommen nicht verlängern werde, wenn diese auslaufen. In einem symbolischen Akt beendete Brüssel 2019 die Anerkennung der «Börsenäquivalenz» für den Schweizer Aktienmarkt. Im Anschluss an den Verhandlungsstopp beim Rahmenabkommen kündigte die EU die Anerkennung der Schweizer Zertifizierung für Medizinprodukte. Mittlerweile ist auch klar, dass die Schweiz in den kommenden Monaten und Jahren den Zugang zu EU-Finanzierungsprogrammen für wissenschaftliche Forschung verlieren wird. Der Ausschluss aus weiteren EU-Programmen könnte noch folgen.

Warum ist das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU so schwierig geworden? Warum sind die Beziehungen zwischen befreundeten, friedlichen, demokratischen Nachbarn auf dieses Niveau gesunken? In den Medien liest man häufig die Erklärung, wonach sich die Schweizer Demokratie einfach nicht mit dem Regierungsstil der EU vereinbaren lasse – die EU sei zu dirigistisch und bürokratisch, in Brüssel regiere man von oben nach unten, was der schweizerischen direkten Demokratie fundamental widerspreche. Zweifellos gibt es bei der Ausgestaltung der Demokratie einige bedeutende Unterschiede zwischen der Schweiz und der EU: Es ist völlig korrekt, dass die schweizerische Demokratie stärker auf die direkte Beteiligung der Bürger setzt, als es ihr europäischer Nachbar tut. Nichtsdestotrotz gehen bei den medialen Beziehungsanalysen die vielen wichtigen Gemeinsamkeiten vergessen, die zwischen der schweizerischen und EU-Politik bestehen. Meiner Meinung nach sind es genau diese Gemeinsamkeiten, die am Ursprung der aktuellen Streitigkeiten stehen.

Doppelter Konsens schafft Probleme

Die schweizerische und die europäische Politik sind beide in hohem Masse konsensorientiert und streben nach Einigung über grosse ideologische und kulturelle Gräben hinweg. Beide setzen in ihrer Grundidee auf den Verbund halbautonomer Regionen – Kantone in der Schweiz und Mitgliedstaaten in der EU. In beiden Fällen entstand aus der Notwendigkeit der Zusammenarbeit eine Spielart des Föderalismus, die für eine Vielzahl von Menschen für Sicherheit, Handel und wirtschaftliches Wohlergehen sorgen soll.

Die Kombination von Vielfalt und dem Bedürfnis nach Zusammenarbeit macht das Streben nach Konsens zu einem wesentlichen Bestandteil der Politik – sowohl in der Schweiz als auch in der EU. Die Institutionen der Entscheidungsfindung sind beiderorts so konzipiert, dass sie ein hohes Mass an Übereinstimmung zwischen sehr unterschiedlichen Akteuren und Interessen gewährleisten. In der Schweiz achtet man beispielsweise bei der Besetzung der Bundesratssitze unter Berücksichtigung von Sprachregionen auf eine konsensorientierte Politik – die «Zauberformel» sorgt für eine gerechte Verteilung zwischen den unterschiedlichen Parteien. Die Instrumente der direkten Demokratie stellen sicher, dass die nationale Politik stets einen breiten gesellschaftlichen Konsens anstreben muss, um nicht durch eine Volksabstimmung gekippt zu werden.

Auch in der EU gibt es Mechanismen zur Konsensorientierung: So muss für eine wesentliche Strategieänderung eine Supermehrheit erreicht werden, also eine Zustimmung der Mehrheit der Regierungen der Mitgliedstaaten und der direkt gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, die oft unterschiedliche Interessen vertreten. Ausserdem können nationale und regionale Parlamente den Gesetzgebungsprozess verlangsamen und neue EU-Regeln möglicherweise blockieren. Jede neue EU-Verordnung wird somit einer eingehenden Prüfung unterzogen und muss in allen Mitgliedstaaten breite Unterstützung finden. Da ständig auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht genommen werden muss, lassen sich Anpassungen jeweils nur schwer durchbringen.

Dass sowohl die schweizerische als auch die europäische Demokratie einen breiten Konsens anstreben, wäre unproblematisch, wenn eines von zwei Dingen zuträfe: Wenn die EU und die Schweiz akzeptieren könnten, dass sie keinen gemeinsamen Nenner finden, und sich mit den unterschiedlichen Regeln abfänden. Oder wenn es Mechanismen gäbe, die dazu führten, dass beide einen Konsens erreichen und dieselben Regeln implementieren würden. In der Realität haben wir weder das eine noch das andere.

Verständlicherweise pocht die EU darauf, dass sich die Schweiz an ihre Regeln hält, wenn sie Zugang zum EU-Binnenmarkt haben möchte. Die Union braucht Gewissheiten, dass Nichtmitglieder mit Zugang zum Binnenmarkt die EU-Mitgliedstaaten nicht durch laxere Regeln und Vorschriften unterbieten und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Die EU-Regierungen möchten ihren eigenen Bürgern nicht erklären müssen, warum die Schweizer Zugang zum Binnenmarkt haben dürfen, ohne die Regeln zu befolgen, die von EU-Bürgern berücksichtigt werden müssen. Die Schweiz ihrerseits hat ein Interesse am Zugang zu den europäischen Märkten: Ihre Nachbarn sind immerhin die grössten Handelspartner der Schweiz.

«Die schweizerische und die europäische Politik sind beide in

hohem Masse konsensorientiert und streben nach Einigung

über grosse ideologische und kulturelle Gräben hinweg.»

Damit kommen wir zum zweiten Punkt: Wir hätten gar kein Problem, wenn die EU sicher sein könnte, dass die Schweiz Vorschriften einhält, die jenen der EU entsprechen. Hier kollidieren die schweizerische und die EU-Demokratie potentiell: Es gibt keine Sicherheiten, dass die Schweizer den Verordnungen aus Brüssel stets ohne Wenn und Aber zustimmen. Genau deshalb war das Rahmenabkommen aus Sicht der EU so wichtig: Gelingt in der Union einmal der langwierige Prozess einer Rechtsanpassung unter der Berücksichtigung des Konsenses, gibt es gegenwärtig keine Garantie, dass die Schweiz mitzieht. Die EU ist sich bewusst, dass es gar zu direkten Konflikten zwischen EU- und Schweizer Recht kommen kann: Zuletzt war das etwa bei der Masseneinwanderungsinitiative von 2014 und dem Referendum über die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Jahr 2019 der Fall.

Ein heikles Gleichgewicht

Die bisherige Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz basiert auf einer Reihe von Verträgen, die in zwei bilateralen Abkommen verpackt sind. Laufend werden dabei neue Konflikte ausgetragen: Ein Ausschuss aus Vertretern der Schweiz und der EU verhandelt fast ununterbrochen darüber, wie und ob die Schweizer Gesetzgebung mit dem EU-Recht übereinstimmt. Für die EU ist diese Regelung zu unsicher und lässt zu viel Spielraum für eine Abweichung der Schweiz vom EU-Recht. Das Rahmenabkommen hätte das Verhältnis der Schweiz zur EU auf eine formellere Grundlage gestellt und der EU mehr Sicherheit gegeben, dass die Schweiz Regeln anwendet, die mit denjenigen aus Brüssel kompatibel sind. Das Rahmenabkommen hätte der konsensualen Politik der Schweiz somit gewisse Grenzen gesetzt: Einige politische Optionen wären vom Tisch gewesen, wenn sie mit dem EU-Recht kollidieren.

Letztlich sind sowohl die EU- als auch die Schweizer Politik durch ein empfindliches Gleichgewicht unterschiedlicher Interessen gekennzeichnet, das durch eine konsensorientierte Politik erreicht wird. Beiden Seiten fällt es deshalb schwer, der jeweils anderen nachzugeben. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten haben ihre eigenen innenpolitischen Interessen, und man kann nicht davon ausgehen, dass sie den Schweizern einen besseren Deal anbieten, als sie für ihre eigenen Bürger ausgehandelt haben. Gleichzeitig bestehen die Schweizer auf mehr Autonomie, als die EU zu geben bereit ist – wünschen aber gleichzeitig einen äquivalenten Marktzugang. Die Unvereinbarkeiten zwischen der Schweiz und der EU sind somit nicht auf unüberbrückbare Unterschiede, sondern auf Gemeinsamkeiten zurückzuführen: Beiden Systemen liegt die Notwendigkeit zugrunde, mit ihrer Politik eine Vielzahl von Akteuren in ihren jeweiligen Entscheidungsprozessen zufriedenzustellen. Dies dürfte die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU auch in den kommenden Jahren auf eine harte Probe stellen.