Kernkraft ist die einzige

umsetzbare Lösung

Bei der Energiestrategie ist ein Marschhalt notwendig. Die ökologische Alternative Kernkraft darf nicht länger ein Tabu sein.

Die Qualitätsmesslatte für die Versorgungssicherheit beim Strom besteht darin, jeden Bruchteil der Sekunde, 24 Stunden im Tag, 365 Tage im Jahr elektrische Energie liefern zu können. Da man Strom nicht einfach zwischenlagern kann und die Übertragung in Lichtgeschwindigkeit abläuft, muss in einem stabilen Versorgungsnetz konsequenterweise zu jedem Bruchteil einer Sekunde ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch herrschen.

Die laufende Energiestrategie 2050 war in ihrer Entstehung und ist auch in ihrer Umsetzung mit zwei Makeln behaftet: Erstens ist sie ideologisch begründet – der Sachverstand bleibt auf der Strecke. Zweitens wird sie rollend durch unzählige Gefälligkeitsstudien und -gutachten alimentiert. Die Energiestrategie setzt primär auf den Ersatz der bestehenden Nuklearkapazitäten durch Photovoltaikanlagen (PV). Auch der zunehmende Bedarf an Elektrizität soll primär durch Solarenergie gedeckt werden.

Verdrängte Speicherfrage

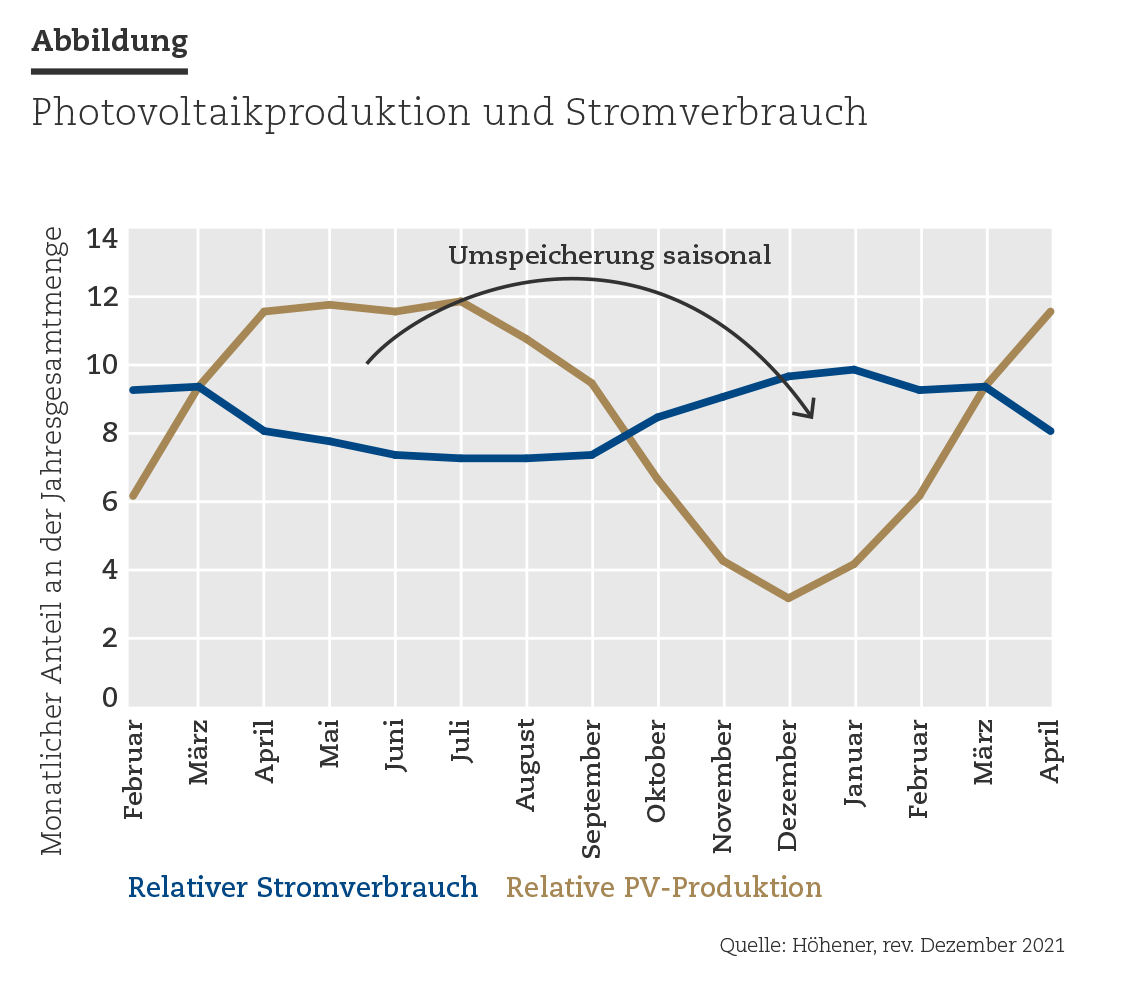

Völlig vernachlässigt in der laufenden Schweizer Planung wird dabei die Speicherthematik. PV ist abhängig von Tageszeit, Witterung und Saison. Rund 70 Prozent der Jahresproduktion fallen in der Schweiz im Sommerhalbjahr an, während der Stromverbrauch im Winter höher ist (siehe Abbildung).

Unter der Annahme, dass der bestehende Schweizer Nuklearpark durch PV-Strom gleicher Versorgungsqualität ersetzt werden muss, haben wir vom Carnot-Cournot-Netzwerk berechnet, dass neben der Kurzzeitspeicherung rund 13,8 Terawattstunden (TWh) saisonal (vom Sommer bis zum Winter) zwischengespeichert werden müssen. Dies würde einer Hydro-Energie-Speicherkapazität (Produkt aus Höhendifferenz und Speichervolumen) von rund sieben Anlagen der Grösse der Stauanlage Grande Dixence im Kanton Wallis entsprechen. Doch Wasserspeicher, welche das Betriebskonzept einer saisonalen Speicherung erfüllen, gibt es in der Schweiz nicht. Denn im Winterhalbjahr müssen die in den bestehenden Stauseen saisonal aufgestauten Wassermassen zur Produktion herangezogen werden. Nur so kann die Bedarfsbilanz der Schweizer Wasserkraft gedeckt werden. Echte saisonale Speicher müssten also neu gebaut werden. Im Zeitfenster der Zielvorgaben der Energiestrategie dürfte dies nicht möglich sein. In erster Linie stellt sich jedoch die Frage, wo freie Bergregionen dieser Grössenordnung in der Schweiz überhaupt noch zur Verfügung stehen.

Der Bundesrat will uns weismachen, dass der mit der Umsetzung der laufenden Energiestrategie eingeschlagene Weg nicht nur ökologisch optimal, sondern auch im Vergleich zu thermischen Alternativen äusserst kostengünstig sei. Hervorgehoben wird durch die Solarlobby jeweils ein Vergleich mit Kernkraftwerken, bei dem letztere kostenmässig besonders schlecht dargestellt werden.

Die wahren Kosten

Das Carnot-Cournot-Netzwerk hat jüngst aufgrund neuster Informationen die Kostenstrukturen für PV-Anlagen inklusive Subsysteme (jedoch ohne Berücksichtigung des notwendigen Ausbaus des Leitungsnetzes) sowie für neue Nuklearanlagen sorgfältig durchgerechnet. Dabei haben wir die Bandbreiten der zu treffenden Annahmen kritisch analysiert und diese in die Berechnungen miteinbezogen. Zusammenfassend haben wir folgende Investitionskostenverhältnisse berechnet1:

- Im Vergleich zur Nukleartechnik der Generation III liegen die Kosten für ein PV-System rund siebenmal höher, bei 712 Prozent. Vergleichsobjekte sind hier etwa die Kraftwerke Taishan I und II vom Typ EPR 2000 in der chinesischen Provinz Guangdong, die seit 2019 in Betrieb sind.

- Im Vergleich zu modularisierter Nukleartechnik der Generation IV liegen die Kosten für ein PV-System gar fast elfmal höher, bei 1070 Prozent. Vergleichsobjekt ist hier der HTR-PM, ein kleiner modularer Kernreaktor in China. Ein erster solcher Reaktor hat im letzten Dezember die reguläre Produktion aufgenommen.

- Auch im Vergleich zu europäischer Nukleartechnik der Generation III ist ein PV-System rund viermal teurer, bei 430 Prozent. Vergleichsobjekte sind hier die Projekte im finnischen Olkiluoto, im englischen Hinkley Point oder im französischen Flamanville, wo ebenfalls der Typ EPR 2000 eingesetzt wird.

Dies sind bemerkenswerte Zahlen. Besonders der Wert unter Punkt 3 widerspricht weitverbreiteten Annahmen bezüglich der «ewigen» europäischen Kernkraftwerkbaustellen. Unsere Berechnungen basieren auf den aktuellen Kostenabschätzungen genau dieser Projekte. Sie zeigen, dass selbst diese deutlich kostengünstiger dastehen als eine äquivalente Gesamtlösung mit Solarstrom. Wohlverstanden geht es hier um die Abschätzung von Grössenordnungen. Auch wenn wir annehmen, mit unseren Berechnungen um +/– 20 Prozent danebenzuliegen: Der markant höhere Kostensatz der PV-Technologie bleibt.

In einem kürzlich publizierten Interview2 hat sich der CEO der Axpo, Christoph Brand, in Widersprüche verstrickt. Nuklearenergie ist gemäss seinen Aussagen teuer, Photovoltaik jedoch nur realisierbar, wenn auf Jahre hinaus massive Subventionen zugesichert werden. Wo bleibt da die Logik? Die Konsequenzen des forcierten Ausbaus der teuren PV-System-Technik sollen vom Steuerzahler und Stromkonsumenten getragen werden. Und wiederum drückt sich ein offizieller Energiestrategiebefürworter um das Thema der Zwischenspeicherung – eine gigantische Herausforderung und ein gewaltiger Kostenfaktor, der ebenfalls Subventionen unbekannter Höhe bedarf. Konventionelle thermische (Kern-)Kraftwerke brauchen weder Zwischenspeicher noch kostspielige neue Leitungssysteme.

Neben der Speicherfrage wird auch der zunehmende Verbrauch oft einfach ignoriert. Nehmen wir an, dass im Zeitfenster bis 2050 der motorisierte Individualverkehr zu 100 Prozent elektrisch betrieben werden soll. Damit verschärft sich der Bedarf an saisonalen Speicherkapazitäten drastisch. Hier errechnen wir einen zusätzlichen Bedarf an Hydrospeicherkapazität in der Grössenordnung von zwölfmal Grande Dixence. Dies zeigt, dass nicht nur die Kosten der laufenden Energiestrategie ausufern, sondern dass eine Umsetzung auch rein physisch nicht realisierbar ist. Ein Marschhalt und Umdenken ist daher dringend. Ökonomisch und physisch machbare Lösungen liegen auf dem Tisch.

«Neben der Speicherfrage wird auch der

zunehmende Verbrauch oft einfach ignoriert.»

Alternative Lösungsansätze

Ein Stromversorgungssystem, das primär auf PV-Technik (und etwas Windkraft) basiert, ist physisch kaum umsetzbar. Finanziell wäre es eine gewaltige Belastung. Daneben gibt es drei alternative Lösungsansätze.

- Denkbar wäre ein weiterer Ausbau der Wasserkraft. Die Schweiz ist hydraulisch jedoch weitgehend ausgebaut. Zusätzliche Ausbaupotenziale unter Berücksichtigung des Landschaftsschutzes gibt es wenige. Bestenfalls lassen sich noch Potenziale in der Grössenordnung von 2 TWh realisieren.

- Fossil-thermische Kapazitäten können aufgrund der Zielsetzungen bezüglich CO2-Reduktion nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden. Dennoch wurde in jüngster Zeit wieder die Option von Gaskraftwerken in die Diskussion geworfen. Neben der CO2-Frage würde man hier die kritische Herausforderung der zukünftigen Stromimporte im Winter ersetzen durch die wahrscheinlich noch kritischere Herausforderung der Gasimporte. Zudem würden sicher saisonale Gaslager innerhalb der Schweizer Grenzen notwendig.

- Deshalb empfiehlt sich die Kernenergie: Moderne Konzepte der Generation IV stehen zur Verfügung. Kernenergie ist zuverlässig und planbar. Dank der hohen Energiedichte des Brennstoffs lassen sich grosse Mengen im Land lagern. Kernenergie hat auch den geringsten anrechenbaren Anteil an CO2 pro Leistungseinheit, nur rund 10 Prozent eines Systems beruhend auf PV-Technik.

Die Vorteile der Generation IV

Aus der vorliegenden Analyse folgt, dass der weitere Ausbau einer verlässlichen, ökonomisch vertretbaren und auch ökologischen Stromversorgung primär auf der Basis von modernen Kernkraftwerken durchgeführt werden muss. Auf der Zeitachse betrachtet, kommen für einen möglichen Aufbau eines neuen Nuklearkraftwerkparks vernünftigerweise nur Reaktoren der Generation IV in Frage. Sie haben verschiedene Vorteile:

–

Wirtschaftlichkeit: Geringe Lebenszykluskosten gegenüber anderen Energieformen. Direkte Nutzung auch für Prozessanwendungen, etwa die Herstellung von synthetischen Brenn- oder Treibstoffen wie Wasserstoff.

–

Sicherheit: Reaktorschäden sind unwahrscheinlich. Eine Kernschmelze ist physikalisch nicht möglich, was eine externe Notkühlung erübrigt. Zudem sind solche Anlagen unattraktiv für die missbräuchliche Herstellung von spaltbarem Material, eine Urananreicherung ist nicht nötig. Die Reaktoren funktionieren auch mit Thorium.

–

Nachhaltigkeit: Die Kernbrennstoffe werden effizient genutzt. Zum Einsatz kommen auch Thorium und Plutonium aus zu entsorgenden Nuklearwaffen. Daneben können radioaktive Abfälle verwertet werden, besonders «abgebranntes» Material aus bisherigen Druck- und Siedewasserreaktoren der Generationen II und III. Die neuen Anlagen produzieren meist Abfälle mit geringer Halbwertszeit. Auf Details der genannten Entwicklungslinien einzugehen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Inzwischen sind jedoch die ersten Kernkraftwerke nach Vorgaben der Spezifikationen Generation IV gebaut und in Betrieb genommen.

Fortschritte bei der Sicherheit

Das Ziel bei Reaktoren der Generation IV lautet, dass sie «inherently safe» sind, die Sicherheit also in die Konstruktion eingebaut wird. Das heisst, dass sie sich beim Ausfall aller Steuersysteme selber abschalten. Eine kritische Reaktion ist ohne laufende aktive Steuerung nicht möglich.

Die Sicherheitsfrage hat im wesentlichen damit zu tun, dass in bisher kommerziell genutzten Kernreaktoren nach dem Abschalten immer noch eine Restzerfallswärme anfällt. Wird in der heissen Anfangsphase der Abschaltung der Reaktor nicht gekühlt, können die Brennstäbe beschädigt werden, im schlimmsten Falle entsteht eine Kernschmelze. So war das Design eines mehrstufigen Notkühlsystems bisher immer eines der – sehr teuren – Kernelemente der Reaktorkonstruktionen. Bei den Reaktoren der Generationen I und II ist dies stets eine gestaffelte Anordnung von Notpumpen, welche durch ein unabhängiges System mit Energie versorgt werden. Meist werden Dieselnotaggregate eingesetzt. Zudem haben europäische und amerikanische Kernkraftwerke ein Sicherheitscontainment aus solidem Beton und sind mit speziellen Ventilen und Kontaminationsfiltern ausgestattet. Ein wesentlicher Fortschritt bei Reaktoren der Generation III war, dass passive Kühlsysteme zum Einsatz kommen.

Es ist möglich, dass ein Reaktor im Betrieb unkontrolliert immer mehr Leistung produziert: Kritikalitätsunfall nennt man dies. Solches ist 1986 in Tschernobyl aufgrund eines waghalsigen Versuchs eingetreten. Dieser Unfall geschah beim russischen graphitmoderierten Reaktortyp RBMK, bei welchem in Tschernobyl zudem das Containment fehlte. Bei wassermoderierten Reaktoren sind Kritikalitätsunfälle jedoch nicht möglich.

Viel Beachtung erhielt der Unfall von 2011 im japanischen Fukushima: Aus Kostengründen waren dort Abstriche an den Sicherheitssystemen gemacht worden. Der Reaktorunfall wurde primär durch den gewaltigen Tsunami ausgelöst. Die Folgen waren extreme Kosten und politische Turbulenzen. Dabei ist zu erwähnen, dass der Tsunami rund 20 000 Todesopfer forderte, währenddem es im Zusammenhang mit dem Reaktorunfall zu keinem einzigen Todesfall kam, wie die Untersuchungsbehörde der Vereinten Nationen UNSCEAR bestätigt.

Entsorgung radioaktiver Abfälle

Ein Thema, welches technisch eigentlich gelöst ist, politisch in unseren Breitengraden aber nach wie vor heiss diskutiert wird, ist die Entsorgung. Einige NGO und grüne Politiker haben in den vergangenen Jahrzehnten die Bevölkerung stark verunsichert. Dabei wird eine unsachliche Sichtweise vermittelt, wonach Solarenergie gut und sauber sei, Kernkraft jedoch der Inbegriff des Schlechten.

Die zunehmende Verwendung von Reaktoren mit höherem thermischem Wirkungsgrad, von Thorium als Brennstoff wie auch zukünftige Flüssigsalzreaktoren entschärfen die Abfallproblematik. Zudem fehlt in dieser Frage meist der Vergleich: Wer redet schon von den gigantischen Mengen hochtoxischer Chemieabfälle dieser Welt, welche ungeschützt gelagert werden und keine Halbwertszeit haben. So werden für die Produktion von hochreinem Silizium – einem Grundstoff der PV-Zellen – hochtoxische Chemikalien bei hohen Drucken und Temperaturen eingesetzt. Bei allfälligen Leckagen wäre damit für weite Verteilung gesorgt. Der Chemieunfall von 1984 im indischen Bhopal mit vielen Tausend Toten lässt grüssen. Da über 85 Prozent der Solarzellen in China produziert werden, kümmert dies offenbar niemanden im Westen.

Eine Risikoabwägung

Im Jahr 2013, bei einem meiner Besuche bei Shanghai Electric, waren dort Komponenten für 36 Reaktoren in der Produktion. Zur selben Zeit war von der zuständigen Bundesrätin Doris Leuthard wiederholt zu vernehmen, dass «heute niemand auf dieser Welt neue Kernkraftwerke baut». Eine offensichtliche Unwahrheit.

Für die Schweiz müssten in Zukunft Kraftwerkseinheiten der Grössenordnung von 500 bis 600 MW in Betracht gezogen werden. Dies, um Netzstabilität und Reserveleistungshaltung zu ermöglichen und um die Vorteile der modularisierten Kraftwerkstechnik bei Qualitätssicherung, Sicherheit und Kosten auszunutzen.

Horst-Michael Prasser, ordentlicher Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich, brachte es in seiner Abschiedsvorlesung vom 15. Dezember 2021 auf den Punkt: «Eine Bitte, die nicht nur in der ETH, sondern auch in der Politik endlich ankommen müsste: Überdenkt die Energiestrategie! Das Risiko gut gemachter Kernenergie ist kleiner als der Schaden, der entsteht, wenn man auf sie verzichtet.»