Geothermie: Ein Teil der Lösung liegt unter unseren Füssen!

Um die Geothermie ist es zuletzt etwas leise geworden, obwohl gerade im Heizungsbereich in Wohnbauten sehr viel läuft. Bald kommen auch in der Schweiz wieder grössere Projekte.

Wasserkraft, Solar- und Windenergie sind die meistzitierten Energiequellen in den aktuellen Debatten zur künftigen Energieversorgung. Geothermie wird kaum erwähnt. Dabei kann bis ins Jahr 2050 mindestens ein Viertel des Wärmebedarfs der Schweiz beziehungsweise 17 Terawattstunden (TWh) mit Geothermie gedeckt werden. Dies 365 Tage pro Jahr, zu jeder Tageszeit, bei jedem Wetter und CO2-neutral. Warum wird dieser schlummernde Energieriese unter unseren Füssen kaum in die Debatten zum Energiemix der Schweiz einbezogen, und wie kann Geothermie zur Dekarbonisierung sowie zu mehr Energieautarkie beitragen?

Bedarf nach Schlagzeilen

Im Dezember 2006 erschütterte ein Erdbeben mit einer Magnitude von 3,4 auf der Richterskala Basel. Danach wurde das Geothermiepilotprojekt «Deep-Heat-Mining» in Basel gestoppt. Im Juli 2013 bebte in St. Gallen die Erde mit einer Magnitude von 3,6 – was zum Abbruch des örtlichen Geothermieprojekts führte. Die Gründe dieser zwei Beben waren unterschiedlich: die Stimulation des Untergrundes mit Wasser und Hochdruck in Basel, das unerwartete Aufkommen von natürlichem Gas im Untergrund in St. Gallen. Diese zwei Ereignisse haben die Entwicklung der Geothermie in der Schweiz gebremst. Noch heute wird bei fast jedem Tiefengeothermieprojekt dies in Erinnerung gerufen. Wenig bekannt ist, dass bereits seit 1994 in Riehen bei Basel eine mitteltiefe Geothermieanlage rund um die Uhr das Fernwärmenetz der Gemeinde beliefert und dabei jährlich Millionen Liter Heizöl sowie Tausende Tonnen CO2 eingespart werden.

Die Geothermie kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, je nachdem welche Temperaturen benötigt werden: zum Heizen und Kühlen von Gebäuden, zur Bereitstellung von Wärme für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie sowie zur Erzeugung von Elektrizität. Auch kann mit Geothermie Energie gespeichert werden, um im Winter Wärme aus dem Sommer zu nutzen und zur warmen Jahreszeit gespeicherte Kälte. Damit können in der Schweiz jährlich zwischen 4 und 6 TWh Energie eingespart werden.

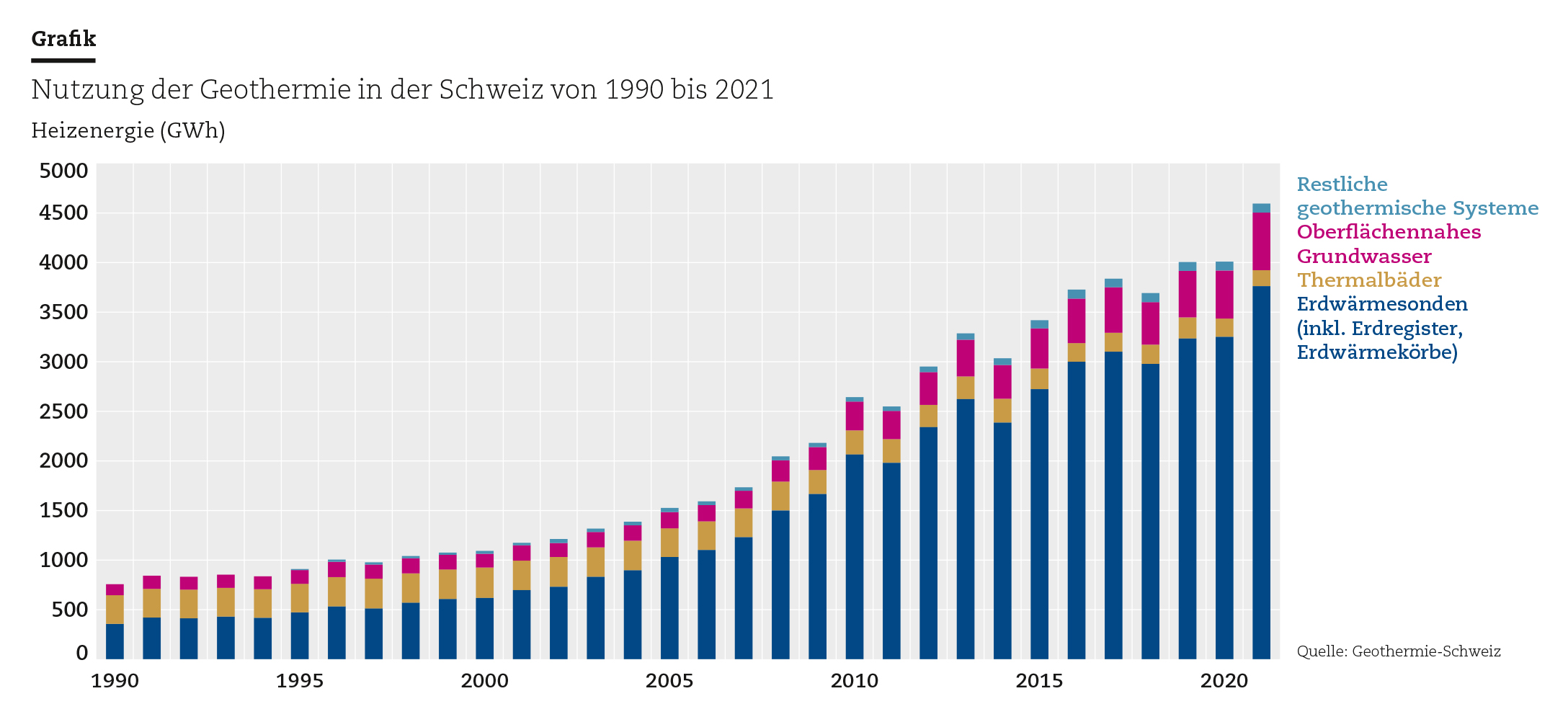

Es bestehen drei Hauptmärkte mit verschiedenen Reifegraden in der Schweiz. An erster Stelle steht die untiefe Geothermie. Mit Bohrtiefen bis 500 Meter hat sich seit den Neunzigerjahren ein heute boomender Markt entwickelt. Aktuell liefert er fast die gesamte Menge an geothermischer Energie in der Schweiz (siehe Grafik). Wegen der geringeren Temperaturen untiefer Geothermiesysteme werden sie zur Erhöhung der Nutztemperatur an Wärmepumpen gekoppelt. Damit wird hauptsächlich die Deckung des Wärmebedarfes in Einfamilienhäusern und kleineren Überbauungen gesichert.

Eine deutlich höhere Energiedichte findet man in der mitteltiefen Geothermie, die sich in der Bandbreite von 500 bis 3000 Meter einpendelt. Pro 100 Meter Tiefe werden 3 Grad gewonnen. Dabei kommen meistens offene Systeme zum Einsatz: Im Untergrund vorhandenes warmes Wasser, das in natürlichen Rissen zirkuliert, wird mit einem Bohrloch an die Oberfläche gefördert und nach der Wärmeentnahme über ein zweites Bohrloch in die gleiche Wasserschicht im Untergrund zurückgegeben. Solche Systeme kommen für Fernwärmenetze in Quartieren zum Einsatz, aber auch für Gewerbe- und Industrieanlagen. Die Herausforderung für die Realisierung solcher Anlagen ist, das warme Wasser im Untergrund zu finden.

Damit neben der Wärmenutzung auch die Produktion von Elektrizität in Betracht gezogen werden kann, ist die tiefe Geothermie ab 3000 Meter notwendig. Das Potenzial für Elektrizität wird vom Bundesamt für Energie auf 2 TWh jährlich geschätzt. In Frankreich, in Deutschland oder in Italien bestehen funktionierende Geothermieanlagen für die Stromproduktion. Bis heute steht aber keine solche Anlage in der Schweiz. Verschiedene Projekte sind in Planung und in Umsetzung, unter anderem in den Kantonen Jura (Projekt Haute-Sorne) und Waadt (Projekte AGEPP in Lavey und Projekt GeoCogen in Eclépens).

Infolge der gescheiterten Projekte in Basel und St. Gallen ist die öffentliche Wahrnehmung der Tiefengeothermie negativ behaftet. Die damals ungewollt erzeugten Erdbeben sind eine Tatsache. Fakt ist aber auch, dass in der Schweiz im langjährigen Durchschnitt 23 natürliche Beben pro Jahr mit einer Magnitude von 2,5 oder grösser gemessen werden und es etwa alle 8 bis 15 Jahre zu einem Erdbeben mit einer Magnitude von mindestens 5 kommt. Für mitteltiefe und tiefe Geothermieprojekte werden von den nationalen Aufsichtsbehörden umfangreiche Analysen zum Erdbebenrisiko sowie ein feines Erdbebenmonitoring verlangt. Erdbeben sind somit objektiv betrachtet nicht die grösste Hürde. Die ungünstige Planbarkeit aufgrund der Unkenntnisse des Schweizer Untergrundes sowie die fehlende Erfahrung bei allen Akteuren – Politik und Behörden, Projektträger und Planer, umsetzende Betriebe, Versicherungen und Finanzgeber – bilden die grössten Herausforderungen.

Herausforderungen für die Zukunft

Die untiefe Geothermie ist ein reifer Markt, und Projekte zur Wärmenutzung im Wohnbereich sind heute Tagesgeschäft. Um künftige Entwicklungen einfliessen zu lassen, müssen aber mehr Fachkräfte ausgebildet und die unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen vereinheitlicht werden. Vor allem ist die gesetzliche Limite der 3-Grad-Differenz zu überdenken – aktuell darf die Temperaturveränderung im Grundwasser durch Wärmenutzung oder Wärmespeicherung maximal 3 Grad betragen. Diese Limite beschränkt die Kapazität unnötig. Unter Berücksichtigung des Trinkwasserschutzes ist eine grössere Temperaturdifferenz zu ermöglichen. Eine entsprechende Motion (22.3702, «Nutzung des Untergrunds zur Speicherung») wurde von mir im letzten Juni eingereicht und vom Parlament gutgeheissen.

Gegenüber der untiefen Geothermie sind die Kenntnisse zum mitteltiefen und tiefen Untergrund noch lückenhaft und nur punktuell vorhanden. Für eine effiziente Bewirtschaftung der Geothermie ist dieses Wissen jedoch Voraussetzung. Ein nationales Programm zur Erkundung des Untergrundes ist aufgrund der Ressourcenknappheit eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Auch hier habe ich eine entsprechende Motion (20.4063,«Schluss mit Blackbox») eingereicht, welche die Bundesbehörden auffordert, eine rasche Umsetzung eines solchen Programms zu ermöglichen.

Nun gilt es im Zusammenspiel mit Behörden, Energieversorgungsunternehmen, Finanzgebern, Planern, Ausführenden, Hochschulen, Anwendern und Öffentlichkeit die Herausforderungen der Geothermie anzupacken. Der Dachverband Geothermie-Schweiz wirkt hier als Drehscheibe. Aktuell ist die Dynamik von der Westschweiz getrieben und nun auch in der Deutschschweiz zu spüren. Die vermehrten Anfragen aus Politik und Wirtschaft zeugen davon.

Das abgebrochene Pilotprojekt in Basel hat wertvolle Erkenntnisse gebracht und die technologische Entwicklung vorangetrieben. So konnten die Stimulationsverfahren zur kontrollierten Erzeugung künstlicher Risse im tiefen Untergrund verfeinert und die Erdbebenhäufigkeit minimiert werden. Die Schweiz ist in diesem Bereich mit dem von der ETH Zürich betriebenen Untergrundlabor im Bedrettotal weltweit an der Spitze der Entwicklung. Die erste Pilotanlage soll im Rahmen des Projektes Haute-Sorne im Jura realisiert werden.

Neue Technologien für Tiefenbohrungen befinden sich in verschiedenen Forschungsprojekten in Entwicklung. Es wird in Zukunft möglich sein, tiefer und günstiger zu bohren. Es gibt eigentlich keine Argumente, warum die Schweiz nicht in der Lage sein soll, die schlummernde Energie im Untergrund wirtschaftlich nutzen zu können. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Geothermie ein wichtiger Teil der Lösung sein wird.