Gute Geschichten, nicht staatliche Auswahlkriterien bringen Erfolg

Ein Teil der Schweizer Filmbranche erhofft sich durch das Filmgesetz zusätzliche Mittel. Doch damit es bessere Filme aus der Schweiz gibt, braucht es nicht mehr Geld. Ändern müssen sich die Herangehensweise und das Fördersystem.

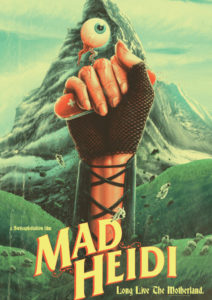

«Mad Heidi» heisst der Titel eines Spielfilms von Regisseur Johannes Hartmann, der derzeit in Produktion ist. In der dystopischen Horrorkomödie kämpft Heidi gegen den Käsefaschismus. Das Projekt hat gemäss Webseite insgesamt 1,98 Millionen Franken an Investitionen von Unterstützern weltweit erhalten. Zusätzlich konnten schon 184 000 Franken durch den Fanshop gelöst werden. Die Produzenten sind überzeugt: «Alle, die Filme wie ‹Mad Max›, ‹Kill Bill› oder ‹Iron Sky› mögen, werden auch ‹Mad Heidi› lieben.»

«Mad Heidi» ist damit das neuste Schweizer Beispiel eines unabhängig vom Staat finanzierten Films. Im Ausland gibt es viele weitere erfolgreiche Titel wie «Kung Fury», «Victoria Mars» oder «Anomalisa», welche über die Zuschauer vorfinanziert wurden.

Filme, die mehrheitlich privat finanziert sind, verfolgen meist das Ziel, ein klar definiertes oder breites Publikum anzusprechen, weil sie ihre Kosten wieder einspielen wollen. Sie sind deshalb oft einzigartiger als Filme, die mit staatlichen Geldern finanziert werden, da sie frei von Richtlinien sind und dem Zuschauer statt einem Gremium der Filmförderung gefallen wollen.

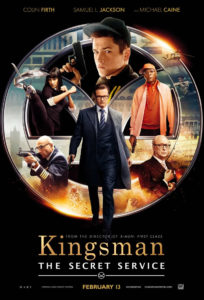

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Filme privat zu finanzieren. Diese reichen von einzelnen grossen privaten Sponsoren und Investoren über Crowdfunding bis hin zu Pre-Sales. Bei Pre-Sales werden die Rechte des Filmes bereits im voraus zum Beispiel an Streamingplattformen verkauft. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, mit Productplacements zu arbeiten. Wenn diese gut umgesetzt sind, fallen sie kaum auf oder können sogar für Witz sorgen. Ein gutes Beispiel für gelungenes Productplacement enthält der Film «Kingsman», welcher humorvoll Produkte von McDonald’s zeigt.

Daneben gibt es schon heute mehr als genug finanzielle Unterstützung vom Staat. Aktuell investieren Bund, Kantone und Gemeinden rund 90 Millionen, die SRG rund 32,5 Millionen in das Schweizer Filmschaffen – insgesamt also mehr als 120 Millionen Franken. Daneben gibt es viele Stiftungen wie die Ernst-Göhner-Stiftung oder das Migros-Kulturprozent, welche Kultur unterstützen.

In der Schweiz soll für die Filmförderung nun eine zusätzliche Geldquelle erschlossen werden. Internationale Streamingplattformen wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ und ausländische Fernsehsender wie Sat1, Pro7 oder RTL sollen künftig vier Prozent ihres Schweizer Umsatzes hierzulande investieren, was gemäss Schätzung des Bundes rund 18 Millionen Franken pro Jahr entspricht. Zudem werden sie verpflichtet, dass mindestens 30 Prozent ihres Angebotes europäisch sein müssen. Am 15. Mai findet dazu eine eidgenössische Volksabstimmung statt.

«Die Filmförderung sollte

Produktionen unterstützen,

welche privat finanziert sind und

Geld in der Schweiz ausgeben.»

Was gegen die «Lex Netflix» spricht

ungewöhnlichem Thema: «Honig im Kopf» von Til Schweiger (2014).

Dass Einnahmen, welche online generiert werden, im Land der Konsumenten versteuert werden sollen, darüber kann gerne diskutiert werden. Eine Zwangsabgabe von privaten Unternehmen, um Filme zu unterstützen, welche in den Sümpfen verschwinden, erscheint dagegen wenig sinnvoll.

Ich finde es falsch, dass ein Unternehmen wie Netflix, welches mit privatem Risiko aufgebaut wurde, Geld zur Filmförderung abgeben muss. So müsste es wohl Filme fördern, welche den Anspruch, den Zuschauern zu gefallen und am Markt zu bestehen, nicht erfüllen.

Zudem besteht die Gefahr, dass die neue Abgabe nicht bewirkt, was sie eigentlich erreichen will: Nur weil Streaminganbieter vier Prozent ihres Umsatzes im Land investieren müssen, werden kaum bessere Schweizer Filme auf den Markt kommen. Private Unternehmen wie Netflix – welche es eben genau zum Ziel haben, neue und einzigartige Ideen zu verfilmen – für ihre Innovation zu bestrafen, um mit ihrem Geld Filme zu finanzieren, welche am Zuschauer vorbeiproduziert werden, dürfte die Qualität des Schweizer Filmschaffens kaum steigern.

Es ist einfach, die Hand aufzumachen und mehr fremdes Geld zu fordern, statt sich Gedanken zu machen, wieso es aktuell nur wenig erfolgreiche Schweizer Filme gibt.

Innovation und Eigensinn

«Kingsman: The Secret Service» von Matthew Vaughn (2014).

Ich messe den Erfolg eines Filmes an der Zahl der Zuschauer. Dass ein Film zu einem Nischenthema dabei nicht mit einem Blockbuster verglichen werden kann, ist völlig klar.

Oft wird behauptet, dass Filme, die für den Markt gedreht würden, nicht einzigartig seien. Im Kino seien nur Blockbuster aus bereits etablierten Franchises zu sehen, sowie Remakes bekannter Stoffe. Filme wie «Green Book», «Intouchables» oder «Bienvenue chez les Ch’tis» zeigen jedoch, dass nicht nur klassische Mainstreamproduktionen von Marvel und Warner Brothers zum Kassenschlager werden können. Wenn Filme innovativ sind, braucht es theoretisch weder weltbekannte Schauspieler noch eine bestehende Marke, die als Remake oder Sequel ausgeschlachtet wird, noch ein 50-Millionen-Budget oder eine gigantische Marketingkampagne.

Was es braucht, ist vielmehr eine gute Geschichte, die auf den ersten Blick noch nicht einmal mainstreamtauglich sein muss. Der Film «Honig im Kopf» über einen Mann mit Alzheimererkrankung hätte vom Thema her als lahmes 08/15-Drama erzählt werden können, oder als Haudraufklamauk. Die Filmemacher haben es jedoch vermocht, aus einem schweren Thema eine witzige Komödie zu machen, die berührt und den Spagat zwischen Indie-Film und Mainstream meistert.

Dass die Geschichten und die Innovation wichtiger sind als Sicherheit und viel Geld, zeigen auch die Debütfilme von Regisseuren wie Edgar Wright («A Fistful of Fingers»), Wes Anderson («Bottle Rocket») oder Quentin Tarantino («Reservoir Dogs»). Diese Erstlinge haben ihren eigenen Stil, sind frei und kommen beim Zuschauer unglaublich gut an.

So sollte Filmförderung aussehen

Innovative und neuartige Filme sind selten solche, welche hauptsächlich staatlich finanziert sind. Das liegt unter anderem daran, dass die Drehbücher dieser Filme bereits so geschrieben werden, dass sie den Richtlinien und Gremien der Filmförderung entsprechen. So wird tendenziell immer dasselbe finanziert und produziert.

Auch sind die ökonomischen Anreize falsch: Da das vom Staat investierte Geld nicht wieder eingespielt werden muss, spielt es kaum eine Rolle, ob staatlich finanzierte Filme kommerziell erfolgreich sind oder nicht. Dadurch wird tendenziell am Publikum vorbeiproduziert, und die Selbstverwirklichung einzelner Personen rückt in den Fokus.

Unser Fördersystem ist nicht darauf ausgelegt, gute und erfolgreiche Filme zu produzieren, welche eine neuartige Geschichte erzählen. Ausgewählt werden die Produktionen stattdessen anhand bestimmter Kriterien, wie etwa Männer- und Frauenquoten bei Regie, Kamera und Besetzung oder ob der Film aus der Sicht des Gremiums ein passendes Thema behandelt. Ob der Film den Zuschauern gefällt, ist dabei irrelevant. Am Schluss sieht man selten Filme aus der Schweiz, welche es über die Landesgrenze schaffen und gross rauskommen. Wobei es natürlich Ausnahmen wie «Die Herbstzeitlosen», «Vitus», «Die göttliche Ordnung» oder «Heidi» gibt.

Staatliche Unterstützung sollte freier sein und unabhängig vom Drehbuch und der Geschichte erfolgen. Ich würde auf ein standortbezogenes Modell setzen: Die Filmförderung sollte Produktionen unterstützen, welche privat finanziert sind und Geld in der Schweiz ausgeben. Solche Produktionen könnten dann zum Beispiel im Umfang von 20 oder 30 Prozent des in der Schweiz ausgegebenen Betrages unterstützt werden.

Das würde die Vielfalt der Filme erhöhen, ausländische Produktionen in die Schweiz ziehen und die Wirtschaft ankurbeln. Zudem hätten die Filmemacher freie Hand, was für einen Film sie machen wollen – ohne Vorschriften und Einschränkungen. Dadurch wird automatisch für das Publikum produziert, da privat investiertes Geld wieder eingespielt werden soll. Dies würde nicht nur der heimischen Filmbranche Aufschwung geben, auch der Tourismus würde davon profitieren. Und selbst Nischenfilme würden sich über ein kleines Publikum finanzieren lassen, wenn eine Nachfrage besteht.

Wenn Schweizer Filme erfolgreicher sein sollen, dann muss das Fördersystem den Fokus auf Standortförderung legen und so private Investitionen anregen. Es braucht nicht mehr Geld vom Staat, sondern das bereits vorhandene Geld muss anders investiert werden.

Die Filmwelt verändert sich

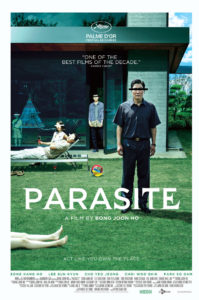

Wenn es der südkoreanische Film «Parasite» vermag, in einer uns fremden Sprache ein Erfolg in Europa und den USA zu werden, werden dies auch Schweizer Filme schaffen.

Die Digitalisierung verändert die Welt des Films: Netflix und Co. bieten die Möglichkeit, Filme mit ein paar Klicks global unter die Leute zu bringen. Die Welt ist immer stärker vernetzt und Zuschauer sind zunehmend bereit, auch synchronisierte und untertitelte Filme zu schauen. Damit ein Film aber von den grossen Streamingplattformen überhaupt aufgenommen wird, muss er innovativ und einzigartig sein und natürlich die Zuschauer begeistern. Das beisst sich aber mit dem Filmgesetz.

Egal, aus welcher Perspektive das Thema beleuchtet wird: Einen Film grösstenteils selber zu produzieren und zu finanzieren, hat aktuell vor allem Vorteile. Das macht schliesslich den Reiz an der Filmproduktion aus: Filme drehen, die Zuschauer ins Kino locken und herausstechen.

Eine grosse Chance

Es gibt hierzulande grossartige Filmemacher mit unglaublichen Ideen und Visionen. Der Schweizer Film braucht Vorreiter, die Mut haben, sich Investoren und Sponsoren zu suchen, um selber innovative Filme zu produzieren, und das Ziel verfolgen, im In- und Ausland erfolgreich zu sein.

Der ausbleibende Erfolg von Schweizer Filmen liegt primär an fehlender Risikobereitschaft der Filmemacher und einem nicht funktionierenden staatlichen Fördersystem. Das Potenzial für gute Filme aus der Schweiz ist definitiv da!