Jeder ein Kurator

Während der Staat versucht, mit der Kunst die geschichtliche Brücke über die Sowjetzeit hinweg zu schlagen, erfinden die zeitgenössischen Künstler neue Berufe und gärtnern mit Studenten auf dem Biohof.

Ein Land sucht seine Identität. Nach 70 Jahren als südliche Feriendestination der Sowjetunion und guten 20 Jahren der Unabhängigkeit mit Bürger- und Territorialkriegen, politischen und ökonomischen Krisen befindet sich Georgien heute in so etwas wie einem Prozess der Stabilisierung und Positionierung. Dazu greift es wie viele junge (und auch nicht so junge) Staaten auf die Geschichte zurück. Über die goldenen Zeiten unter König Tamar, der heiliggesprochenen Herrscherin über das historisch grösste Gebiet Georgiens – und deshalb mit dem Attribut «König» geehrt –, weiss jeder Einwohner des kleinen Landes etwas zu berichten. Die Erzählungen aus dem Mittelalter und die auf 8000 Jahre alt geschätzte Tradition des Weinanbaus bilden die beiden Hauptquellen für die gängigen Narrative zur georgischen Identität. Präsident Giorgi Margvelashvili beruft sich zur Stärkung des nationalen Zusammenhalts ebenfalls auf die Dichter des Mittelalters, nicht nur auf den berühmtesten, Shota Rustaveli mit seinem Epos «Der Recke im Tigerfell», sondern auch auf Vazha-Pshavela und seine animistisch anmutende Dichtung – manche nennen sie auch die erste LSD-Literatur Georgiens. Man solle diese Inhalte nehmen, sagt Margvelashvili im Gespräch, und in einen heutigen Kontext übersetzen. So fänden die Georgier des 21. Jahrhunderts zu ihrer Identität.

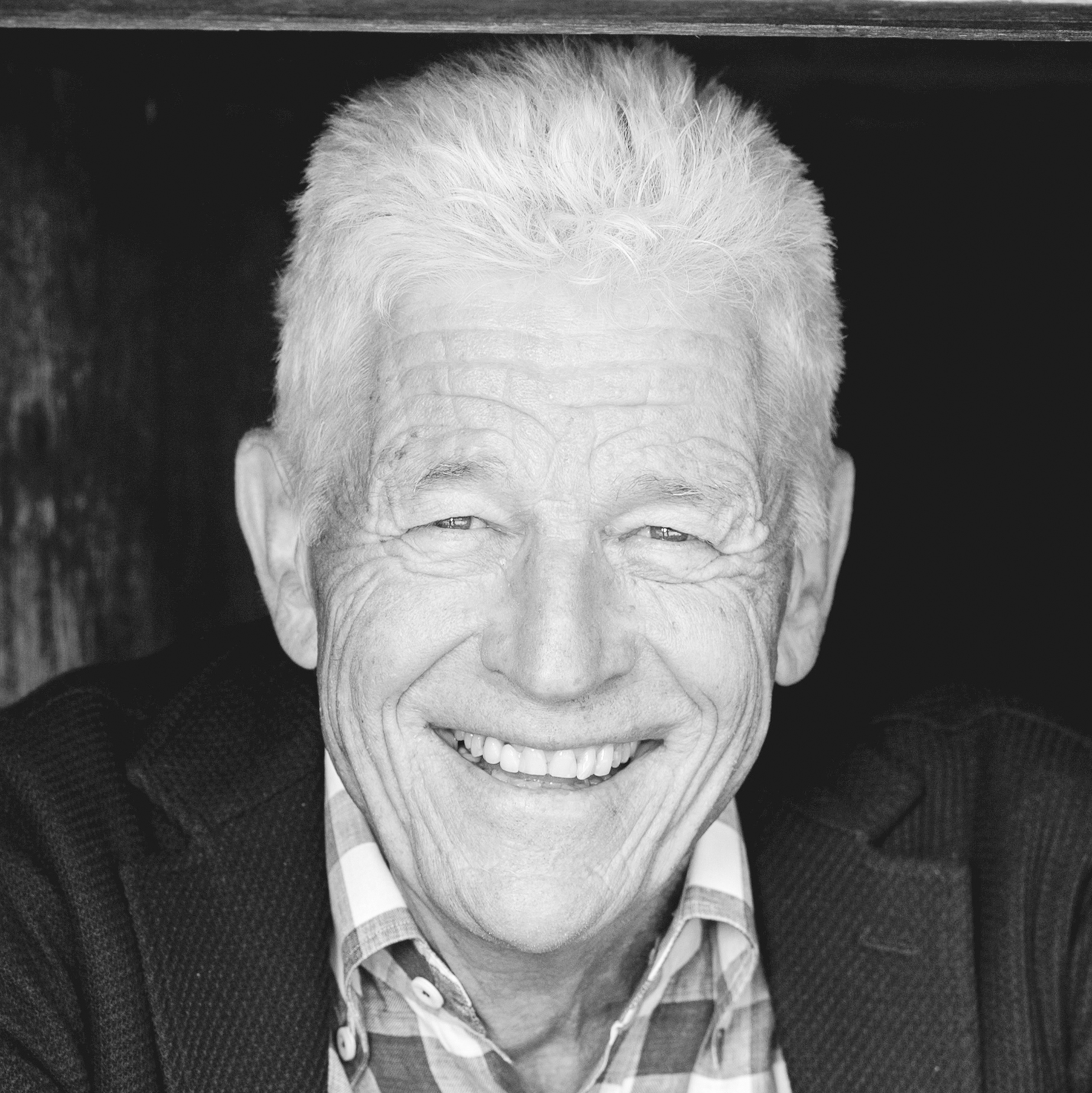

Alte Inhalte übernehmen und in die Gegenwart übersetzen, das reicht Wato Tsereteli nicht. Wir besuchen den Künstler, Photographen und Leiter des Center of Contemporary Art-Tbilisi (CCAT) an seinem Arbeitsort und werden freundlich, aber bestimmt empfangen. Er zündet sich eine Zigarette an und drückt uns erstmal das Buch in die Hand, an dem er, zusammen mit dem Goethe-Institut, die letzten beiden Jahre gearbeitet hat – Gespräche mit Museumstheoretikern und Kuratoren über das postso-wjetische Museum. Auf den Medientheoretiker und «Monat»-Autor Boris Groys, der einen Essay beigesteuert hat, ist Tsereteli aber gar nicht gut zu sprechen und schlägt einen noch bestimmteren Ton an: sie seien letztes Jahr aneinandergeraten – dann schmunzelt er. Meint er das ironisch? Groys habe ihnen, den Künstlern aus der ehemaligen Sowjetunion, vorgeschlagen, den kaufkräftigen Westlern doch einfach den Kommunismus und seine Relikte zu verpacken und zu verkaufen. «Eine Mixtur aus Spekulation und Prostitution» nennt Tsereteli das. Es sei doch nicht der Kommunismus, der die Künstler im Osten ausmache, der interessiere sie einfach nicht mehr, und das simple Verpacken und Verkaufen sei erst recht nicht die Art und Weise, damit umzugehen. Klare Worte, zumal wir viele solcher Beispiele aus Deutschland kennen, Filme, die sogar die Nostalgie jener bedienen, die nicht mal darin aufgewachsen sind. Wie zynischer Luxus erscheint da solche (N)ostalgie.

Kunst hat mit Zukunft zu tun

Tsereteli hat in den 1990er Jahren in Tbilisi Film und in Antwerpen Photographie studiert. 1999 ist er in die georgische Hauptstadt zurückgekehrt. Der Pulsgeber des CCAT wirkt wie ein alter Hase, dabei ist er noch keine 40 Jahre alt. «Ich war schon immer etwas hyper, bereits als Kind. Ich kann nicht anders», sagt Tsereteli und lacht. Mit 15 arbeitete er auf archäologischen Ausgrabungen, später als Kameraassistent, unbezahlt, nur um der Arbeit willen. Seit er zurück in Tbilisi ist, widmet er sich ganz der Kunst und ihren Plattformen. Das CCAT, 2010 gegründet, ist das Resultat seiner Anstrengungen der letzten Jahre: nicht nur klassischer Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst, sondern zugleich Schule, Verlag, Artist Residency mit Austauschprogrammen und Ausrichter der Tbilisi Triennale.

«Ah, und ihr müsst mir gratulieren, ich bin gerade erst aus der Kunstakademie geworfen worden», schiebt Tsereteli nach, «das war wirklich ein dunkles Kapitel in meinem Leben, das schlimmste.» Er meint nicht die Zeit nach dem Rauswurf, sondern seine Zeit als Leiter des Instituts für Photographie, dessen vierjährigen Studiengang er zunächst im Rahmen einer NGO mit- und weiterentwickelt hat. Mit der Bolognareform hätte sich diese in die staatliche Kunstakademie eingliedern müssen – für Tsereteli ein schweres Opfer. Grosse Gebilde seien hier, wie überall, träge und verbürokratisiert, und hebt an: den Louvre in Paris zum Beispiel ertrage er nicht, physisches Unwohlsein überkomme ihn inmitten dieser Dingsammlung und ihrer imperialen Darbietung. Er sei deshalb so glücklich über seine Entlassung, weil er nun an keine starre Struktur mehr gebunden sei, die noch dazu wie ein Clan geführt werde – seine ehemalige Stelle besetze nun ein Verwandter des Direktors.

An (Selbst-)Bildung aber glaubt er fest, weshalb diese auch im CCAT an vorderster Stelle steht. «Informal Master» nennt sich hier der Studiengang, der neun Monate dauert – genau so lange, dass er und sein Team keine offizielle Unterrichtslizenz benötigen. «Wir wissen, was Lizenz heisst: das ist die Kontrolle durch den Staat.» Tsereteli und die Autorität, denke ich, das wäre ein weiteres Kapitel, und folge widerstandslos der seinigen, als er mich den Titel von Nicolas Bourriauds Buch aufschreiben lässt: «Relational Aesthetics». Bourriaud, Direktor der Pariser Kunstakademie, habe ihn auf die Idee gebracht, die dem CCAT zugrunde liegt. Er holt aus: Die Aufgabe einer Kunstschule ist es nicht, Kunst zu unterrichten und Künstler nach dem bewährten Bild des Künstlers zu formen, ganz im Gegenteil: ihre Aufgabe besteht darin, neue Berufe zu erfinden. Kunst als Berufsgenerierungsmaschine, als Bildungslabor. Die Studenten sollen lernen, nicht Ausstellungskunst zu produzieren, sondern auch kuratorische Fähigkeiten zu entwickeln, also einen Kontext für ihr Wirken zu schaffen. «Kunst, wie ich sie verstehe, hat mit Zukunft zu tun», betont Tsereteli. Er nennt Buch und Ausstellung veraltete Medien, über die er hinausdenken will. Das Leben nicht nur abbilden, sondern es sich erfinden, gestalten. Lebenskunst wäre vielleicht ein Wort dafür, wenn es nicht so verstaubt klingen würde.

Feldstudien

Ein wichtiger Teil der Ausbildung findet denn auch ausserhalb der Schule statt. Einmal pro Woche arbeiten die Studenten auf dem Biohof des Künstlers Mamuka Japharidze vor den Toren der Stadt – ein kleines Paradies. Im letzten Licht des Tages führt uns Japharidze, Anfang 50 und in an englische Jäger gemahnendes Grün gekleidet, über den Hof; auf dem Holztisch vor dem selbstgebauten Haus steht ein Stillleben aus Kürbissen, Trauben und Knoblauch. Daneben zeichnet Japharidze das Unbild des Künstlers als Maschine. Wenn die Studenten bei ihm sind, arbeiten sie tagsüber im eigens abgesteckten Garten, der «Field Academy», kochen gemeinsam in der Feldküche ihr Abendessen und hören den Vortrag eines geladenen Gastes. Während er uns selbstgesammelte Pilze auftischt, erklärt Japharidze: «Das Gärtnern ist natürlich das eine, gleichzeitig können die Studenten hier aber ausserhalb des schulischen Rahmens – Lehrer hier, Schüler da – aufeinander- und auf geladene Gäste treffen und sich inspirieren lassen.» Kunst, Medizin, Bioanbau oder Kochkunst – jede Woche lade er Referenten aus allen möglichen Gebieten ein, von denen auch er etwas lernen könne. Japharidze selbst arbeitet an und mit Wahrnehmungs- und Sprachirritationen. Und irritiert sind wir: Der Titel eines Werkes heisst «Opti-Mystic Translookation» – zu Deutsch: optimistisch-mystisch Durchschaubares, das an verschiedenen Orten sein kann. Klingt kompliziert, gemeint ist damit ein Kühlmobil, in dessen Laderaum die Betrachter herumgefahren werden. Während sie also schaukeln, gewöhnt sich ihr Auge langsam an die Dunkelheit und erkennt allmählich die auf dem Kopf stehende Aussenwelt – wie bei einer Camera obscura durch ein kleines Loch in der Wand ins Innere geworfen. Von Shindisi aus, wo Japharidzes Hof liegt, sieht man auf die Lichter der Stadt hinunter. Beim Einfall der Roten Armee war dies ein Schlachtfeld, im Mittelalter wurde der Ort «Tor von Ganja» genannt, da hier die Händler aus der gleichnamigen aserbaidschanischen Stadt mit ihren Kamelen auf der Seidenstrasse nach Tbilisi einbogen. Die Laternen der städtischen Autostrasse gleichen einer Schlange, Japharidze aber sieht einen Bogen, in der Abflugbahn des Flughafens den Pfeil: den Arrow Port.

Die Idee, den Biohof in den Ausbildungsgang zu integrieren, sei ihm im Flugzeug gekommen, sagt Tsereteli. Er habe sie zu Papier gebracht und nach gut zwei Monaten, mit Unterstützung der Schweizer Botschaft, umgesetzt. Es scheint immer so zu gehen: erst hat er eine Idee, dann sucht er nach geeigneten Partnern, die meist unentgeltlich arbeiten, und setzt um. Unterricht und Ausstellung finden im CCAT im selben Raum statt. Künstler, die hier ausstellen, müssen mit der Schule als Kontext umgehen können, und Tsereteli meint damit, die Herausforderung anzunehmen, über den Ausstellungsraum als leeren Raum mit blanken Wänden hinauszudenken. Es sei gar nicht sein Traum, eine Organisation zu leiten, Veranstaltungen zu organisieren, Sponsoren aufzutreiben. Was er im Moment am meisten brauche, sei ein Atelier mit einem Schlüssel, in dem er in Ruhe arbeiten könne. Eben hat er deshalb ein kleines Haus in Akhalkalaki gekauft, in unmittelbarer Nähe zur Art Villa Garikula.

Tbilisi Triennale

Die Art Villa Garikula steht am Rande der Ortschaft Akhalkalaki, etwa eine Stunde von Tbilisi entfernt, auf dem Landweg in Richtung Gori. Früher, als der Ort noch eine kleine Handelsstadt an der Seidenstrasse war, lebten hier die Aristokraten. Jetzt stehen noch die Überreste der Kirche und der Festung, an denen vorbei wir von einem Ortsansässigen über die enge, löchrige Strasse zur ehemals herrschaftlichen Villa geführt werden, durch deren offenen Dachstock der Wind rast. Karaman Kutateladze hat das Kunstcenter vor 15 Jahren gegründet. Er hat uns am Telephon angewiesen, jemanden nach dem Weg zu fragen, denn ja, alle im Dorf würden ihn kennen. Die Leute seien nicht reich, erklärt er, während er uns über das Gelände führt, auf dem die Werke und Pavillons des jährlichen Festivals «Fest i Nova» stehen. Künstler und Organisationen aus der ganzen Welt kommen und bringen den Anwohnern etwas Arbeit, gleichzeitig steigen die Landpreise, weil immer mehr Künstler aus der Stadt wie Tsereteli in der Nähe zur Villa Häuser kaufen. «Wato und ich», sagt Kutateladze, «wir versuchen beides zu vereinbaren und weiterzuentwickeln: die Integration der Kunst in die Gesellschaft und das eigene Vorankommen in der Kunst durch Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund ist auch die Tbilisi Triennale entstanden.»

Das CCAT richtet nächstes Jahr die zweite Tbilisi Triennale aus. Im Gegensatz zu anderen Biennalen oder Triennalen, die bloss dem Branding der eigenen Stadt dienen, setzt sich das CCAT ein Thema. Experimentelle Ausbildung stand 2012 im Zentrum, 2015 soll es um sich selbst organisierende Gemeinschaften gehen. Die Menschen in Georgien hätten über drei Generationen hinweg jegliche Instrumente zur Zusammenarbeit und Selbstorganisation verloren. «Die Sowjetunion hat zwei Dinge zerstört», so Tsereteli, «die Individualität durch das Kollektiv des Staates und das Kollektiv selbst durch ein künstliches, aufgezwungenes Kollektiv.» Nicht zu ihrem Spass richten sie die Triennale aus, wichtig sei ihre Forschung, nicht nur für die Region, sondern für alle Menschen. Der Meinung ist nicht nur Tsereteli, sondern auch die International Biennal Association und das Asian Art Space Network. Die Anfrage für letztere Organisation habe ihn besonders gefreut, da sie sich endlich auch nach Asien orientieren könnten und nicht immer nur nach Europa.

Geschichte schreiben

Die meisten Absolventen des «Informal Masters» bleiben dem CCAT verbunden und gründen oft gleich an Ort und Stelle ihre eigene Organisation, in der sie das Gelernte umsetzen. Aleksi Soselia zum Beispiel ist Teil der Künstlergruppe «Tetsi Group» sowie der unabhängigen Plattform «Active for Culture». Mit letzterer hat er das erste georgische Videokunstarchiv initiiert – mit dazugehöriger Ausstellung und Publikation. Der 26jährige Künstler und seine Kollegen wirken dabei als Kuratoren, Fundraiser, Forscher und Verleger in einem und arbeiten gemeinsam die kurze Geschichte der georgischen Kunst der bewegten Bilder – gerade mal 23 Jahre – auf.

Um die Geschichte und Tradition ist auch das CCAT selbst bemüht: herausgegeben werden sechs Magazine zur georgischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, die später zu sechs Kapiteln eines Buches zusammengeführt werden sollen. Die besten georgischen Künstler, so Tsereteli, seien zu Zeiten der Sowjetunion umgebracht und so auch aus der – sowjetischen und bisher einzigen – Kunstgeschichte gestrichen worden. Nicht als Fundus für eine Identität der Nation soll das Werk dienen, sondern zur Ermutigung junger Künstler. Um ihnen zu zeigen, dass international beachtete georgische Kunst möglich war und ist.