Was will und bekommt der Patient?

Zwischen Markt- und Planwirtschaft – eine Sicht und Wertung aus dem praktischen Alltag

Die Medizin ist eine weltumspannende und auch völkerverbindende Wissenschaft. Auf der ganzen Welt wird intensiv geforscht und entwickelt, bereits in der Schweiz ist die Medizin ein Milliardenmarkt. Auch hierzulande haben die medizinischen Fortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte Millionen von Menschen das Leben erleichtert, das gilt insbesondere für die neuen Behandlungsmöglichkeiten von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Als Nachweise für diese positive Entwicklung mögen das rasch angestiegene Durchschnittslebensalter und die stark ausgebaute Versorgung, die bis in die entlegensten Täler der Schweiz reicht und insbesondere für die älteren Bevölkerungsschichten sehr viel zur besseren Lebensqualität beiträgt, dienen. All diese Entwicklungen sind wunderbar – warum also wird immer wieder von Problemen in unserem Gesundheitswesen gesprochen?

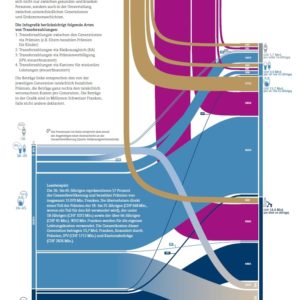

Föderaler Staat – föderale Gesundheitsversorgung

Die Schweiz ist klein, leistet sich aber bewusst 26 verschiedene Gesundheitswesen: in jedem Kanton ein eigenes. Das aus einem einfach Grund: die eigentliche Versorgung ist gemäss Bundesverfassung weitgehend den Kantonen überlassen, der Bund übernimmt nur Aufgaben von übergeordneter Bedeutung, wie z.B. die Vorsorge bei Epidemien. Diese dezentrale Gesundheitsversorgung – insbesondere auch die Spitalversorgung – ist prestigeträchtig: Die meisten Kantone sind sehr stolz auf ihre Infrastrukturen und nicht bereit, auch nur den kleinsten Teil an einen anderen Kanton abzugeben. In einem Einzugsgebiet von der ungefähren Bevölkerungsgrösse einer Stadt wie London gibt es hierzulande also über zwei Dutzend verschiedene Versorgungssysteme, die sich zum Teil deutlich unterscheiden. Das ist für alle Beteiligten, nicht nur für die Patienten, Errungenschaft wie gewaltige Herausforderung zugleich, denn für die Abwicklung der medizinischen Versorgung sind jeweils drei Parteien im Boot, die alle unterschiedliche Funktionen und Kompetenzen einbringen: die Leistungserbringer, die Krankenversicherungen und der Staat. Minutiös werden die Beziehungen zwischen diesen drei Akteuren so verknüpft, dass keine der Parteien zu viel Macht, Spielraum und Einfluss erhält. Und: der Patient, seine Wünsche und Möglichkeiten, werden dabei nicht selten aus den Augen verloren.

Was aber will der Schweizer Patient? Umfragen und Abstimmungen zeigen, dass er den Arzt selbst wählen will, keine Einheitskrankenkasse wünscht, eine breite wohnortsnahe Versorgung auf hohem Niveau erwartet, dabei aber nicht bereit ist, Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Die Krankenversicherung sieht er dabei nicht mehr als Solidaritätsleistung für den Fall einer ernsthaften Erkrankung, sondern als ein durch die Prämienzahlung erworbenes Recht auf den regelmässigen Konsum von medizinischen Leistungen.

Was wurde zur Befriedigung dieser Wünsche getan? Die Krankenversicherung ist seit 1996 für alle Einwohner und Einwohnerinnen der Schweiz obligatorisch. Einerseits wollte man damit den gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Leistungen für alle gewährleisten, andererseits die Leistungen konzentrieren und eine einheitliche Entwicklung der medizinischen Versorgung fördern. Seither sind viele neue staatliche Verordnungen entstanden, teils auf Wunsch der Patienten – an der Urne. Und diese Verordnungen werden 26fach auf teils höchst verschiedenen, «kreativen» Wegen von den Beteiligten im Gesundheitswesen umgesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist die 2011 eingeführte Pflegefinanzierung (stationäre und ambulante Langzeitpflege), die je nach Kanton ganz unterschiedlich organisiert ist. Das macht angesichts der Tatsache, dass die Leistungen der Langzeitpflege – ähnlich etwa wie diejenigen der AHV oder Ergänzungsleistungen – gesetzlich genau definiert sind, wenig Sinn. Der bunte Strauss an verschiedenen Organisations- und Finanzierungsformen erschwert nur den meist hochbetagten und pflegebedürftigen Patienten, eigenständig den Überblick zu behalten und sich noch relativ frei an einen anderen Wohnort, z.B. in die Nähe ihrer Kinder, zu bewegen.

Und das Resultat dieser Vielfalt? Eine beispiellose Kostenexplosion im Gesundheitswesen in den letzten beiden Jahrzehnten. Und eine teils hochangespannte Situation in den verschiedenen Versorgungseinheiten. Schauen wir diese also an einem Beispiel noch näher an.

Die Kehrseite des föderalen Gesundheitswesens – Beispiel Spitäler

Die heutige Schweizer Spitalversorgung entstand weitgehend bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Die damalige Spitalplanung ist heute noch sichtbar, denn die zentrale Vorgabe beim Krankenhausbau lautete: ein Spital musste mit einem Pferdefuhrwerk in einer Stunde erreichbar sein, z.B. aus dem Wägital oder aus Feusisberg nach Lachen! Da die meisten Schweizer Kutschen heute durch Automobile aus aller Welt ersetzt wurden, liegt es nahe, zu behaupten, dass einige Spitäler heute überflüssig sind. Die verschiedenen Regionen aber halten – politisch zäh – trotzdem an ihrer Spitalversorgung fest. Aus gutem Grund, denn vor dem Hintergrund des breiteren medizinischen Angebotes, der gewachsenen Bevölkerung sowie der um Jahrzehnte gestiegenen Lebenserwartung machen die früheren Strukturen auch heute noch Sinn. Anstelle von grossen, unpersönlichen Versorgungszentren mit hohem Verkehrsaufkommen haben wir kleinere Spitäler mit einem breiten, teils spezialisierten Angebot. Sie sind flexibel, wohnortsnah und arbeiten mit anderen Spitälern zunehmend intensiver zusammen. Dabei stehen sie unter enormem Druck. Die Kantone, die mindestens 60 Prozent der Spitalkosten tragen, müssen sparen, die Versicherungen auch. Patienten wollen aber weiterhin selbst entscheiden, welche Leistungen sie beziehen – und die Ärzte, welche Leistungen sie anbieten. Jedes Spital befindet sich in einem Spagat zwischen freiem «Konsumieren» bei gleichzeitig strenger Eindämmung der Kosten. Hinzu kommt, dass Privatspitalgruppen in den Markt dringen und versuchen, durch gezielte Auswahl lukrativer Leistungsbereiche zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Versuchen Sie einmal, als Patient, um den es in diesem Dickicht aus Leistungsangeboten, Bundes- wie Kantonsvorgaben und lokalem Spardruck ja geht, die Übersicht zu behalten!

Transparenz dank Fallpauschale?

Der Unübersichtlichkeit Herr zu werden, versuchte man auf verschiedenen Wegen. Anders als erwartet haben aber beispielsweise die 2012 eingeführten Fallpauschalen bisher keine erhöhte Transparenz geschaffen. Anstelle einer einheitlichen Pauschale, die landesweit gilt, verhandeln Versicherer und Leistungserbringer für jedes einzelne Spital Pauschalen aufgrund der Kostenstruktur. Dadurch ergibt sich die absurde Situation, dass die gleiche Behandlung für verschiedene Versicherungen im gleichen Spital unterschiedlich teuer sein kann. Für die Patienten ist die Situation dabei doppelt unübersichtlich, weil sie oft Differenzzahlungen leisten müssen, wenn sie von der freien Spitalwahl Gebrauch machen.

Grosse Systemverzerrungen gibt es auch bei den Zusatzversicherungen. Für identische Behandlungen mit den gleichen Belegärzten erhalten Privatspitäler Tausende Franken mehr als Spitäler mit öffentlichem Auftrag. Es gibt keine sachlichen Begründungen dafür. Diese «Verhandlungen» sind, so muss man konstatieren, nichts anderes als Kartellabsprachen. Die jährlichen Tarifverhandlungen verkommen dadurch mehr und mehr zu eigentlichen Possenspielen. Neu entscheidet mit steigender Tendenz das Bundesverwaltungsgericht über die Tarife der Spitäler. Das System zeigt also deutliche Schwächen! Warum beheben wir sie nicht?

Weil die freie Spitalwahl, der Preisdruck und die Verselbständigung der Spitäler auch ihr Gutes haben – etwa im Bereich der Investitionen: Eine Welle der Erneuerung hat die Spitäler in der Schweiz erfasst. Investitionen in Milliardenhöhe werden getätigt. Dies wird zu einer kompletten Neuaufstellung der Spitalwelt und zu interessanten neuen Konstellationen und Kooperationen führen. Und unter dem Strich ist der Nutzen dieser Aufrüstung für die Patienten unbestritten: Sie bekommen alles, was sie laut Umfragen wollen. Sie können den Behandlungsort, auch wohnortsnah, frei wählen, sie haben je nach Versicherungsart auch freie Arztwahl. Und es ist ihnen nach wie vor möglich, Behandlungen nach Bedarf vornehmen zu lassen – und das auch in Spitälern mit Topinfrastrukturen.

Bisher ging es bei jeder Reform, die versucht wurde, darum, die Kosten einzudämmen, ohne den Patienten und seine Bedürfnisse einzuschränken. Man wollte um jeden Preis mehr Markt schaffen, indem beispielsweise die einheitliche Finanzierung der Spitäler durch Fallpauschalen eingeführt wurde. Im gleichen Atemzug wurde aber jedem Spital – wie früher – wieder eine eigene Pauschale zugestanden. Damit ist der ganzen Reform bereits ein Teil der Zähne gezogen worden. Angesichts dieser Situation, die natürlich rasch erkannt wurde, verschärften sich die Kontrollen. Die Folge sind mehr Statistiken und Nachweise mit viel höherem Aufwand für Controlling. Die Spirale drehte sich munter weiter und der Markt wurde erfolgreich eingeschränkt…

Als langjährig im Gesundheitsbereich tätige Fachperson komme ich darum mehr und mehr zum Schluss, dass es gar nicht ums Geld gehen kann. Dieses ist nämlich vorhanden, Jahr für Jahr – allen Unkenrufen bei den Prämienveröffentlichungen im Herbst zum Trotz. Die Schweizer wollen ein teures und sehr gutes Gesundheitswesen. Solange am heutigen Versorgungssystem festgehalten wird, dürfte es kaum essentielle Änderungen geben. Und dies aus einem einfachen Grund – seien wir so ehrlich und realistisch –: viele profitieren davon, und nicht zuletzt und vor allem auch: die Patienten!

Evelyne Reich

ist Direktorin des Spitals Lachen im Kanton Schwyz. Sie hat Psychologie studiert, einen Master in Spitalmanagement abgeschlossen und war 12 Jahre lang Vorsteherin des Schwyzer Amtes für Gesundheit und Soziales.