Jenseits von Gut und Böse gibt es keine Tugend

Bürgerliche Werte sind kein Monopol der abendländisch-christlichen Kultur. Entscheidend sind aber ihre Voraussetzungen: Ohne moralische Grundlage gibt es sie nicht.

Oskar Lafontaine hat 1982 in einem Interview mit dem Magazin «Stern» über Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit und Standhaftigkeit gesagt: «Das sind Sekundärtugenden. Ganz präzis gesagt: Damit kann man auch ein KZ betreiben.» Man könnte weitere bürgerliche Tugenden wie Ordentlichkeit, Sparsamkeit, Fleiss, Treue, Disziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit hinzufügen. Die Erkenntnis, dass bürgerliche Tugenden nicht nur in den Dienst des Guten gestellt werden können, hat insbesondere in der Studentenbewegung nach 1968 zu ihrer Ablehnung geführt, was sich nicht zuletzt in den Bildungsreformen niederschlug, wo der Erwerb bürgerlicher Tugenden als Bildungsziel zunehmend verschwand (allerdings kann man auch mit Kompetenzen ein KZ betreiben).

Die abendländische Tugendethik wurzelt in der griechischen Philosophie und im Christentum. Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin hätten Oskar Lafontaine in einem Punkt widersprochen: Falsch ist sein Satz: «Das sind Sekundärtugenden.» Von Tugenden lässt sich weder ein falscher noch ein böser Gebrauch machen. Ein «perfektes Verbrechen» oder einen «mutigen Verbrecher» kann es nicht geben, weil Tugendbegriffe nur moralisch wertvolle Handlungen bezeichnen können. Pflichtgefühl, Fleiss oder Pünktlichkeit sind nur dann Sekundärtugenden, wenn Primärtugenden sekundieren. Umgekehrt gilt auch: Es ist keine Tugend, mit guter Absicht etwas Falsches zu tun. Gute Gesinnung ist keine Tugend.

Bürgerliche Tugenden werden auch Sekundärtugenden genannt, da sie – anders als Primärtugenden – für sich allein keine ethische Bedeutung haben. Richtig ist an Lafontaines Polemik, dass man mit Eigenschaften wie Pflichtgefühl, Fleiss oder Pünktlichkeit auch Böses erfolgreich ausführen kann. Doch wenn er Eigenschaften, von denen zu einem bösen Zweck Gebrauch gemacht wird, «Tugenden» nennt, zeigt er damit, wie stark er sich vom klassischen Tugendbegriff entfernt hat. Thomas von Aquin schreibt in seiner Morallehre: «Eine Tugend heisst Kardinal- oder Haupttugend, weil an ihr die anderen Tugenden befestigt sind wie die Tür in der Angel.»

Als Kardinaltugenden gelten klassischerweise die vier auf Platon und Aristoteles zurückgehenden Tugenden Klugheit/Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mässigung. Es war der Kirchenvater Ambrosius von Mailand im 4. Jh. n. Chr., der diese als Kardinaltugenden bezeichnete. Wie manches aus der griechischen Philosophie wurden sie ins Christentum integriert. Für Thomas von Aquin, in dessen Morallehre die Kardinaltugenden eine zentrale Stellung einnahmen, bedeutete die Integration griechischer Philosophie in den christlichen Glauben nicht die Vermischung von Wasser mit Wein, sondern die Verwandlung von Wasser zu Wein. Die griechische Tugendlehre und ihre Überführung in eine christliche Morallehre bilden zusammen das geistesgeschichtliche Fundament für die abendländische Tugendethik.

Zurück zu den Primärtugenden

Ob bürgerliche Tugenden universell gültig sind und damit auch verbindend für verschiedene Kulturen und Weltanschauungen sein können, ob man sich also auf bürgerliche Tugenden als gemeinsamen Nenner einigen kann oder ob es sich um ein Konzept des abendländisch-christlichen Kulturkreises handelt, das nicht ohne Weiteres auf andere übertragen werden kann, muss differenziert beantwortet werden.

Die Frage ist ja sofort: Ein gemeinsamer Nenner wofür? Natürlich hat der abendländisch-christliche Kulturkreis Fleiss, Pünktlichkeit oder Rechtschaffenheit nicht für sich gepachtet. Der deutsche Philosoph Otto Friedrich Bollnow (1903–1991) hat die bürgerlichen Tugenden als «wirtschaftliche Tugenden» bezeichnet, weil sie sich auf die praktische Alltagsbewältigung beziehen und beim Aufbau und der Sicherung einer wirtschaftlichen Existenz helfen. Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit und Untreue sind auf der ganzen Welt dem wirtschaftlichen Erfolg abträglich.

«Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit und Untreue sind auf der ganzen Welt dem wirtschaftlichen Erfolg abträglich.»

Doch gilt hier wieder das Diktum von Lafontaine: Gerade weil diese Eigenschaften wirtschaftlich funktionieren, kann man sie nicht nur zum Guten, sondern auch zum Bösen einsetzen. Sowohl ein Spital wie auch ein KZ sind erfolgreicher, wenn die Mitarbeiter pünktlich, zuverlässig und präzise arbeiten. Will man in diesen Eigenschaften aber wirklich Tugenden und nicht nur ethisch neutrale Eigenschaften sehen, dann ist man auf die Primärtugenden zurückverwiesen und letztlich auf die Frage nach dem Guten. Die Idee des Guten steht am Anfang der Moral und ist konstitutiv für die Tugend.

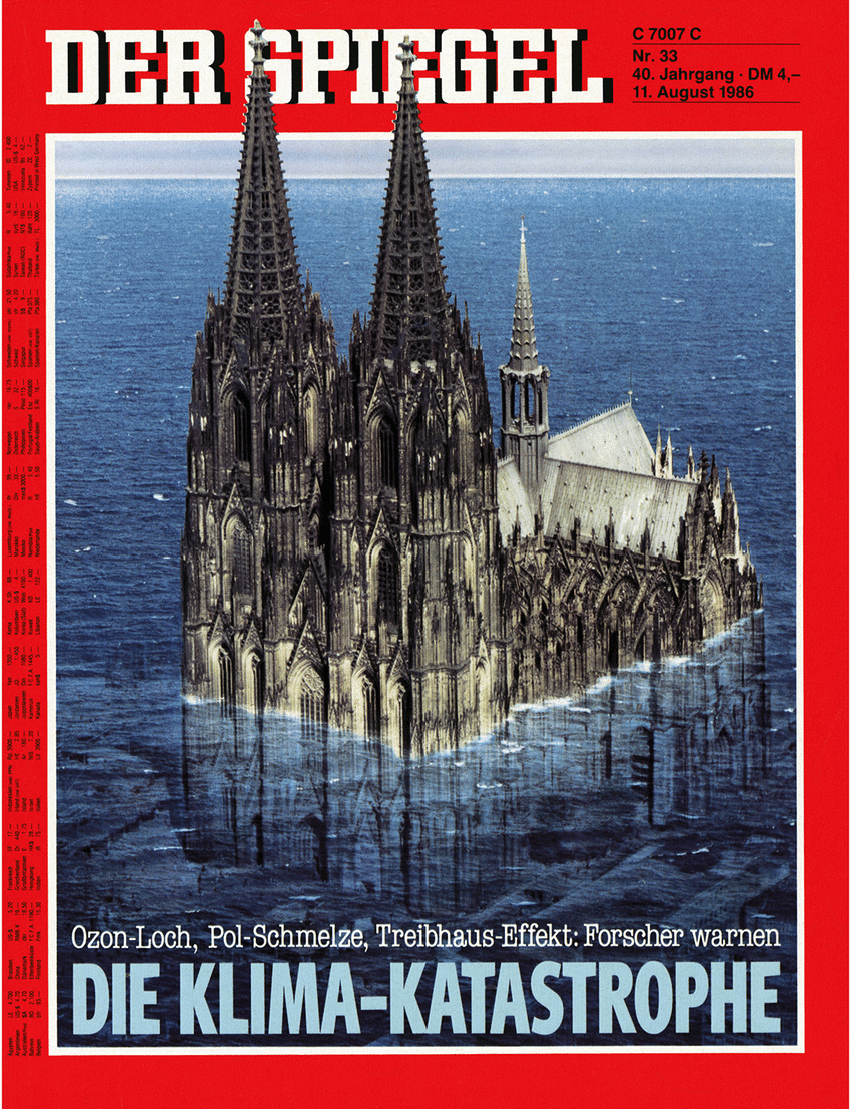

Es ist kein Zufall, dass einer der wirkmächtigsten Angriffe gegen den christlichen Tugendbegriff von Friedrich Nietzsche kam, dem Vorboten der Postmoderne. Während er in «Also sprach Zarathustra» noch den Tod Gottes verkündete, setzte er diesen in «Jenseits von Gut und Böse» und in der «Genealogie der Moral» bereits voraus. Den Ursprung der Tugend sieht er im Ressentiment der Zukurzgekommenen mit ihren Minderwertigkeitskomplexen, die mit der Tugend und der Moral die Starken domestizieren wollen, die sie heimlich beneiden. Jenseits von Gut und Böse gibt es für Nietzsche keine Tugend. Er propagiert die «Grund-Immoralität des Daseins», an die zu glauben und die zu leben das Vorrecht allein der Starken ist. An die Stelle der Tugend tritt der «Wille zur Macht». Nur die Starken können durch ihren unbändigen Willen zur Lebenssteigerung der «Tyrannei des Tugendimperativs» entkommen.

Nietzsche will den antik-christlichen Tugendbegriff durch einen Begriff der Tüchtigkeit ersetzen, die als «hochnäsigste, teuerste und seltenste Form des Lasters daherkommt». In den Worten Nietzsches: «Nicht ‹das Glück folgt der Tugend› – sondern der Mächtigere bestimmt seinen glücklichen Zustand erst als Tugend.»

Mutter Teresa schlägt Machiavelli

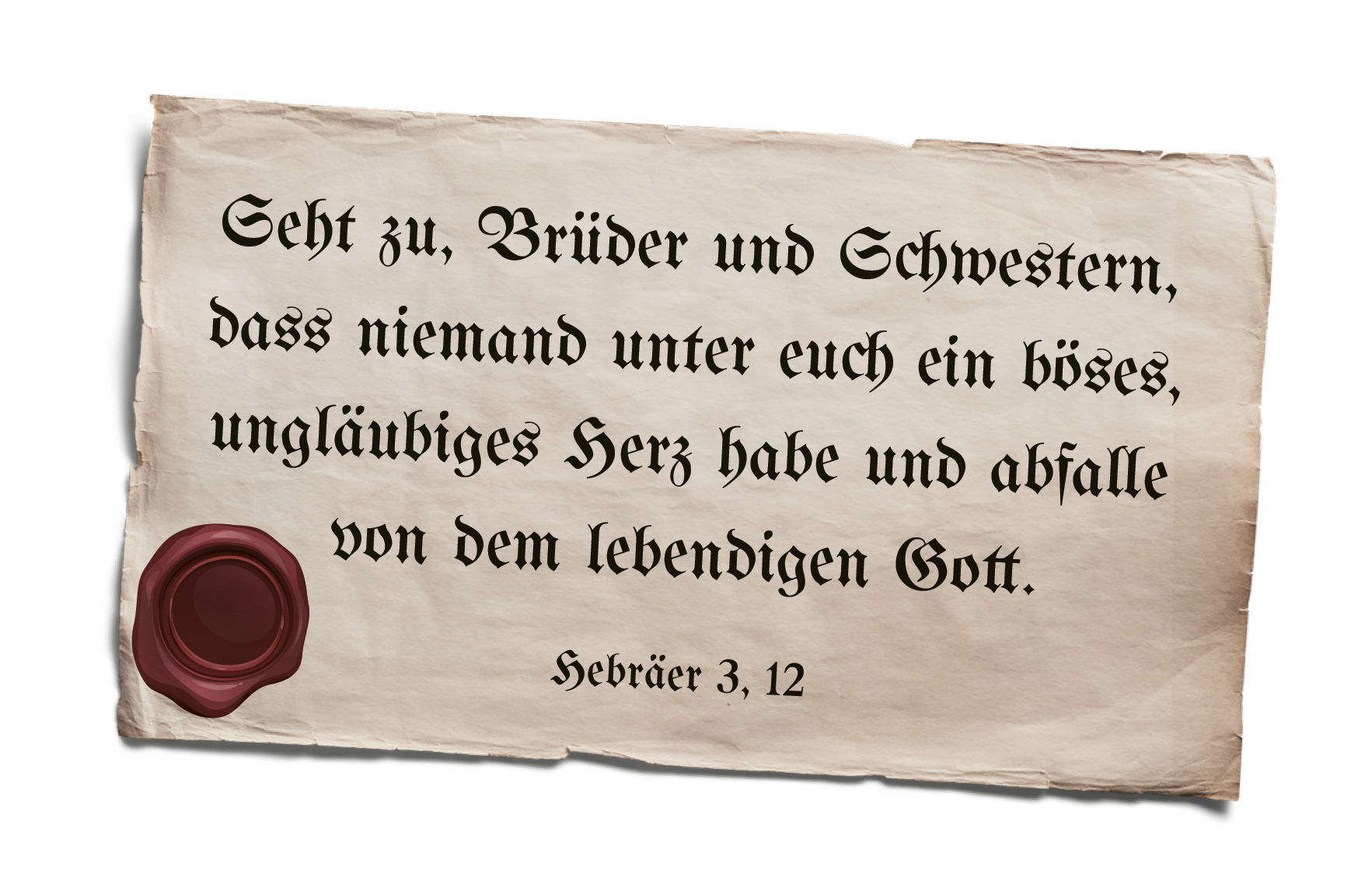

Über das Gute und die Tugend lässt sich zwischen allen Religionen und Weltanschauungen diskutieren, die glauben, dass es Gut und Böse überhaupt gibt. Dies setzt ein objektives Summum Bonum, ein höchstes Gut, voraus; in der christlichen Tradition wird dieses im Gefolge von Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin mit Gott gleichgesetzt. Jenseits von Gut und Böse, nach dem Tod Gottes, gibt es aber keine Tugenden, sondern nur den Willen zur Macht. Der Tugendbegriff setzt das absolut Gute, Wahre und Schöne voraus. Illustrieren lässt sich das an zwei erfolgreichen Fantasy-Epen: «Der Herr der Ringe» und «Game of Thrones».

«Der Herr der Ringe» ist wie J.R.R. Tolkien durch und durch christlich. Es gibt Gut und Böse. Das Böse agiert mit Macht, List und Unterdrückung, das Gute wird korrumpiert, sobald es das Böse mit dessen Mitteln bekämpfen will. Die Hobbits, Musterbeispiele für Nietzsches Zukurzgekommene mit ihren Minderwertigkeitskomplexen, erringen den Sieg durch Tugenden: Tapferkeit, Mut, Gerechtigkeit, Selbsthingabe. Der böse Herrscher mit seiner ganzen Macht wird von den schwachen, kleinen Nobodys, sie sich selbst verleugnen, überwunden.

«Game of Thrones» ist purer Wille zur Macht. Es gibt kein Gut und Böse, nur einen eisernen Thron, auf den alle wollen. Gott ist tot, sein Thron steht zur Verfügung. Moral, Religion, Wissenschaft sind nicht anders als Korruption und Waffengewalt nur Mittel, um auf den Thron zu kommen. Recht hat am Ende, wer auf dem Thron sitzt. Der Stärkste definiert Tugend. Ganz kommt «Game of Thrones» aber nicht von der christlichen Moral los, versucht es doch glaubhaft zu machen, dass auf lange Sicht gesehen Altruismus erfolgreicher ist als Rücksichtslosigkeit. Mutter Teresa schlägt Machiavelli und besteigt den eisernen Thron. Es ist ein Versuch, Moral ohne einen Begriff des Guten zu begründen: Altruismus funktioniert am besten. Wirklich?

Langer Rede kurzer Sinn: Man kann sich weltanschauungsübergreifend über den Vorteil von Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und Fleiss verständigen, aber Fleiss als Tugend ist nicht das Gleiche wie Fleiss als Wille zur Macht. Nicht über Tugenden, sondern über Gut und Böse müssen wir reden.