Die Eidgenossen retten die Welt

Drei Schweizer sorgten massgeblich dafür, dass 2015 das Pariser Klimaabkommen zustande kam. Sie taten dies auf dünner wissenschaftlicher Grundlage.

«Wir müssen unsere ganze Entwicklung neu ausrichten», fordert der Magistrat. «Die Wurzeln des Bösen stecken in unserem Verhalten, in unserer beherrschenden Sicht der Welt und der Natur. Deshalb finden wir echte Lösungen zwingend nur mit einem radikalen gesellschaftlichen Wandel.»

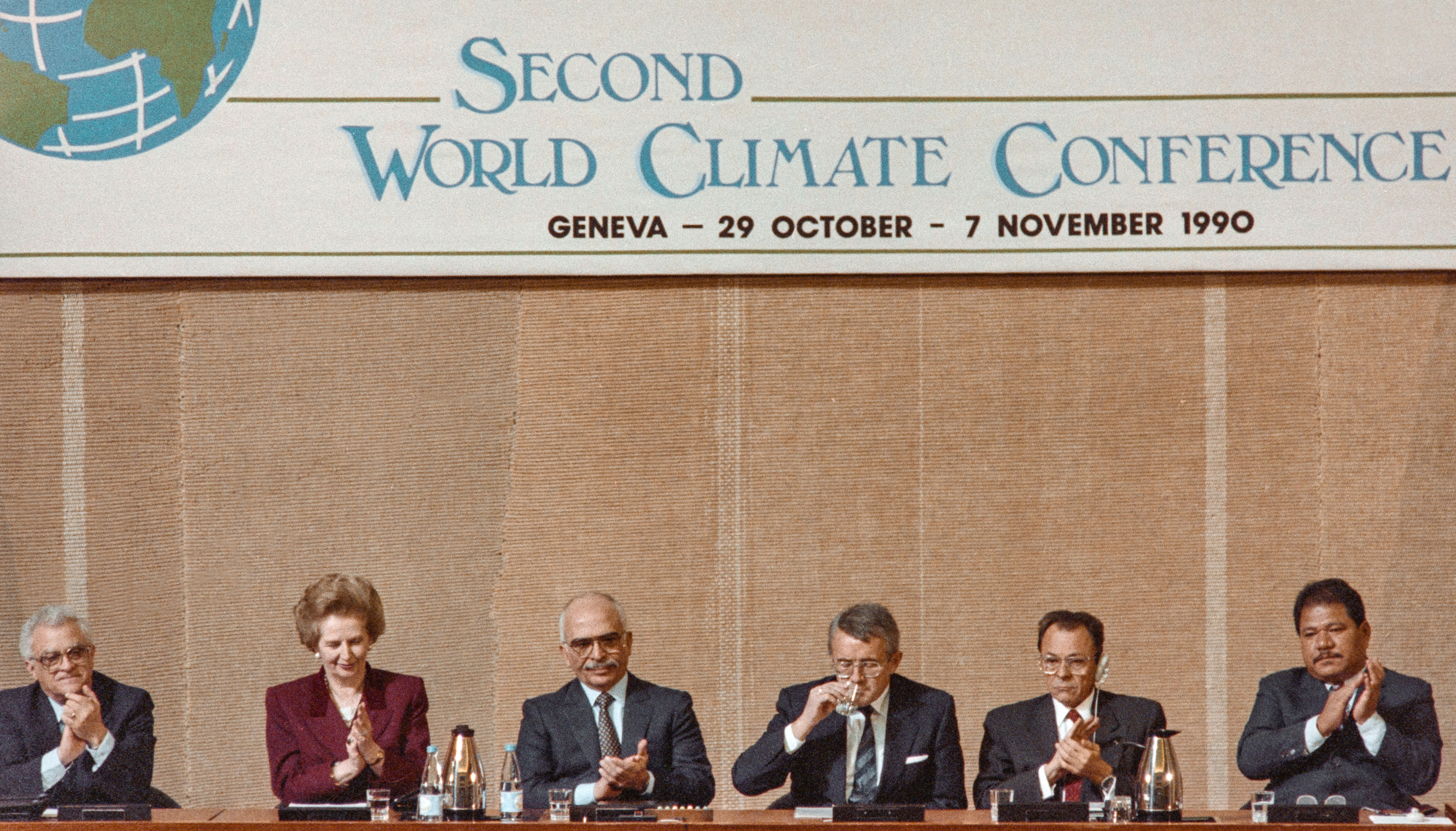

Am 6. November 1990 eröffnet Bundespräsident Arnold Koller die Zweite Weltklimakonferenz in Genf.1 Da stellen Forscher des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ihren ersten Bericht vor, darunter der Berner Physikprofessor Hans Oeschger, der das wichtigste Kapitel zum Treibhauseffekt mitgeschrieben hat. Und da suchen Politiker Lösungen, vor allem Bundesrat Flavio Cotti, der nach Genf eingeladen hat: Er legt einen Entwurf für eine Klimakonvention vor, die eine weltweit einzuführende CO2-Steuer fordert, um den Ausstoss des Treibhausgases zu drosseln.

«Wir leiden unter einer profunden Ignoranz der komplexen Prozesse und Mechanismen, die unser Klima und alles Leben auf unserer Welt steuern», räumt der Bundespräsident zwar ein; es gehe also primär darum, diese Prozesse besser zu verstehen. Aber er drängt die Konferenz trotz dem Unwissen, «die Grundlagen einer neuen internationalen Solidarität zu schaffen». Denn nur so liessen sich wirkungsvolle Lösungen für die weltweiten Umweltprobleme finden.

Mit dieser Konferenz in Genf fing die globale Klimapolitik an, wie Thomas Stocker heute glaubt.2 Für den Berner Physikprofessor legte das IPCC, «dessen erster Bericht 1990 von den Ländern verabschiedet wurde», die wissenschaftliche Grundlage dafür: «Damit schien die Wahrheit über die Ursachen und möglichen Auswirkungen des Klimawandels fest verankert in der internationalen Politik. Man hätte beginnen können, Lösungen zu entwickeln.»

An der «Wahrheit» des Wissenschafters stimmt allerdings nur die Jahreszahl. Die Forscher liessen die entscheidenden Fragen offen und fanden erst zehn Jahre später vorsichtige Antworten. Der Bericht wurde nicht «von den Ländern verabschiedet» und erst mit zwei Jahren Verspätung veröffentlicht; er legte also keine wissenschaftliche Grundlage. Und die globale Politik sperrte sich gegen die Forderung, den Ausstoss von Treibhausgasen zu beschränken. Aber einzelne Pioniere dachten längst über Lösungen nach – halt ohne Wissenschaft.

Zu diesen Vorreitern, die sich letztlich global durchsetzten, zählten zuvorderst die Schweizer. Ohne Hans Oeschger, Flavio Cotti und Thomas Stocker gäbe es das Pariser Klimaabkommen von 2015 wohl nicht.

Hans Oeschger sieht den Treibhauseffekt

«Nur ungern bürden die Wissenschafter der mit Problemen überlasteten Menschheit eine weitere Sorge auf», schreibt Hans Oeschger 1977 in seinem ersten Gastbeitrag in der NZZ. Der Forscher weiss nur zu gut, dass die industrielle Welt schon unter der Erdölkrise, der Stagflation und den Debatten um die Grenzen des Wachstums ächzt. Doch er weist auf die wachsende Zahl der Warner hin, «die die Erhöhung des CO2-Pegels als eines der wichtigsten Umweltprobleme der nächsten Jahrzehnte betrachten».

Hans Oeschger gilt als führender Forscher in seinem Fach. Denn er hat als Doktorand in Bern 1955 ein Gerät gebaut, um schwache Radioaktivität zu messen, und damit beim Untersuchen von Eisbohrkernen aus Grönland zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen. Erstens: Es gab in der Prähistorie immer wieder starke Erwärmungen innert Jahrzehnten. Zweitens: Der Anteil des CO2 in der Atmosphäre nahm seit der industriellen Revolution markant zu – das führt zu einem stärkeren Treibhauseffekt, also einer Erwärmung mit möglicherweise katastrophalen Folgen für die Welt.

Der Physikprofessor macht sich auf seine Mission. Er schreibt Studien, hält Vorträge, redet auf Politiker ein. Und er sucht ein grosses Publikum, vor allem in der NZZ, wo ihm der ökoliberale Inland-Redaktor Walter Schiesser immer wieder ein Podium bietet. Als Alternative zu Kohle, Öl und Gas mit ihren gefährlichen Emissionen preisen die beiden Umweltschützer die Atomkraft an.

In der Schweiz stösst Hans Oeschger auf taube Ohren. Aber im Ausland findet er ebenso besorgte Kollegen. Sie treffen sich 1985 zu einer Konferenz im österreichischen Villach. Sie bilden 1988 das IPCC. Und sie stellen 1990 in Genf ihren ersten Bericht vor. Die Welt fahre «mit Vollgas in die Klimakatastrophe», schreckt zuvor die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens ihr Publikum auf.

Der Weltklimarat kann allerdings noch nichts zur Frage sagen, ob die Erwärmung menschengemacht sei. Seine Grafik der Klimaentwicklung in der Geschichte zeigt die mittelalterliche Warmzeit mit höheren Temperaturen als in der Gegenwart – bei einem markant tieferen CO2-Wert. Die Erwärmung bei einer Verdoppelung des CO2-Anteils, die Klimasensitivität, schätzen die Forscher vage auf 1,5 bis 4,5 Grad. Und sie sehen mit ihren groben Klimamodellen nicht, wie sich ein Temperaturanstieg auf die reale Welt auswirkt.

Flavio Cotti treibt die Klimakonvention voran

«Der Weg des totalen ökologischen internationalen Engagements ist eine neue Seite schweizerischer Präsenz in der Welt», sagt Bundesrat Flavio Cotti 1989 den Delegierten seiner CVP. Der Tessiner Berufspolitiker, der 1987 den ausgelaugten Parteifreund Alphons Egli im Bundesrat abgelöst hat, kämpft wie der Vorgänger für die Umwelt, aber nicht mehr national gegen das Waldsterben, sondern global gegen «die schicksalhaftesten Probleme» wie Ozonschichtabbau und Treibhauseffekt. Denn Flavio Cotti will in der Welt wirken – wie sein Vorbild Bundesrat Giuseppe Motta, der 1920 die Schweiz in den Völkerbund führte.

Für die Weltklimakonferenz in Genf im November 1990 legt der Bundesrat den Entwurf einer Konvention vor, die von allen Industriestaaten das Drosseln des CO2-Ausstosses fordert, und er schart die Länder der Efta und der EG hinter sich. Dies ohne wissenschaftliche Grundlage: Die 1989 eingesetzte Interdepartementale Arbeitsgruppe zur Klimafrage gesteht, es gebe keine Fakten zu möglichen Schäden,3 also auch keine Kosten-Nutzen-Analyse der angedachten Lösungen. Der Bundesrat stösst deshalb das mit 20 Millionen Franken bis dahin teuerste Nationale Forschungsprogramm an: Das NFP 31 «Klimaveränderungen und Naturkatastrophen» soll zeigen, was der Schweiz droht.

Die Amerikaner wissen mehr; ihre Experten um William Nordhaus – den Pionier der Klimaökonomie, der 2018 dafür den Nobelpreis erhält – errechnen, dass das Wachstum der Weltwirtschaft aufgrund der Schweizer Lösung um die Hälfte einbrechen würde. In Genf sperren sich die Amerikaner zusammen mit den Arabern denn auch gegen alle Forderungen, den Ausstoss von Treibhausgasen zurückzufahren. Aber Flavio Cotti bleibt dran: Die UNO nimmt seinen Vorstoss auf, 1992 am Erdgipfel in Rio eine Klimakonvention zu verabschieden.

Der Schweizer Innenminister treibt sein Herzensanliegen in der globalen Diplomatie voran. Und er wagt sogar die Konfrontation mit den USA, als Präsident George H. W. Bush 1992 in Rio nur eine zahnlose Konvention ohne Emissionsziele unterschreiben will. Flavio Cotti gelobt, dann fahre die Schweiz ihren Ausstoss halt freiwillig zurück – obwohl die Amerikaner schimpfen, die Zwängerei schade den bilateralen Beziehungen, und die Beamten des Bundesamtes für Aussenwirtschaft mahnen, dafür gebe es keinen Beschluss des Bundesrats.4

Der krebskranke Aussenminister René Felber tritt Anfang 1993 zurück, Flavio Cotti setzt sich im Kampf um die Nachfolge gegen Parteifreund Arnold Koller durch. Für das weitläufige Innendepartement trägt jetzt Ruth Dreifuss die Verantwortung. Und die Schweizer treiben die Klimapolitik voran, bis die Industrieländer 1997 in Kyoto ein Protokoll mit Emissionszielen verabschieden. Auch die Amerikaner stimmen ihm zu, aber Präsident Bill Clinton legt es dem Senat nie vor, denn der Kongress wehrt sich gegen alles, was den Interessen der USA schadet.

Vor der Konferenz in Kyoto schreibt die Wissenschaftschefin der NZZ, Heidi Blattmann, in einem Leitartikel, was das IPCC zum Klimawandel weiss: «Es wird noch Jahre dauern, bis die Experten markant klarere und besser abgesicherte Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen der anthropogenen Treibhausgasemissionen machen können.» Die führenden Schweizer Forscher fordern ihre Entlassung. Und die Wissenschafter des Nationalen Forschungsprogramms kommen zum beruhigenden Fazit, dass die Schweiz sich nur auf schleichende Veränderungen einstellen müsse. «Die Elemente sind keineswegs entfesselt», fasst ein Experte ihre Erkenntnisse zusammen. Ein Dokfilm des Schweizer Fernsehens, der offiziell zum NFP 31 gehört, zeigt das Gegenteil.

Thomas Stocker setzt den Konsens durch

«Was wir machen, sind keine Prognosen», sagt Thomas Stocker im «Wissenschaftskrimi», den das Schweizer Fernsehen am 12. März 1998 zum Abschluss des NFP 31 ausstrahlt. Auf ihrem Wissensstand könnten die Forscher nur Szenarien entwerfen, räumt er ein: «Unser Wissen über das Klimasystem ist schon sehr gross, aber ganz und gar nicht komplett.» Der Berner Physikprofessor ist 1993 auf Hans Oeschger gefolgt und hat sich kaum am Nationalen Forschungsprogramm beteiligt. Aber jetzt kämpft er sich hoch zu den weltführenden Klimaforschern.

National nutzt Thomas Stocker das Beratende Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC), das Bundesrätin Ruth Dreifuss 1996 eingesetzt hat. Es bringt seine Expertise in die Verwaltung ein. Es wählt die Schweizer Vertretung im IPCC und an den Klimakonferenzen. Und es forscht gleich weiter zur Frage, ob die Klimaerwärmung zu mehr Extremereignissen führe, obwohl das teure NFP 31 sie klar beantwortet hat: nein. Zwanzig Jahre lang warnt das OcCC vor Hitzewellen oder Dürregefahr, aber auch vor Hochwasser als Folge von Rekordschneefällen. Die Experten des ETH-Instituts WSL, die eine Datenbank zu Naturkatastrophen führen, sehen derweil in ihren Grafiken keinerlei Trend.

Global erbt Thomas Stocker das Renommee seines Vorgängers Hans Oeschger. Ab 1995 arbeiten die Berner in einem europäischen Projekt mit, das mit dem Analysieren von Gasbläschen, die in bis zu 800 000 Jahre altem Eis aus der Antarktis gespeichert sind, den Klimawandel zeigen will. Thomas Stocker prescht mit neun Papers in «Science» und «Nature» vor; seine aufsehenerregendste Grafik ziert 2006 den Film «Eine unbequeme Wahrheit» von Al Gore. Denn die Berner führen vor, was die Klimaforscher sehen wollen: eine Korrelation der Kurven von Temperatur und CO2-Anteil in der Atmosphäre. Dass der Anstieg des CO2-Gehalts manchmal jenem der Temperatur nicht vorangeht, sondern nachhinkt, wischen sie weg – denn es spricht gegen eine Kausalität.

Schon beim ersten Einsatz im IPCC, für den dritten Report von 2001, setzt sich Thomas Stocker durch. Er leitet die Arbeitsgruppe zum zentralen Problem: Das menschengemachte CO2 führt nur zu einem gefährlichen Temperaturanstieg, wenn die Modelle komplexe Feedbacks annehmen – wie das weitaus wichtigste Treibhausgas wirkt, der Wasserdampf in den Wolken, weiss aber niemand. Der renommierte Atmosphärenphysiker Richard Lindzen vom MIT weist nach, dass die Wolken auch abkühlend wirken können. Der IPCC-Bericht von 2001 stellt deshalb korrekt fest: «Die Fortschritte beim Verständnis der Physik haben die Unsicherheit betreffend das Feedback der Wolken nicht verringert – sogar das Vorzeichen dieses Feedbacks bleibt unbekannt.» Ein fetter Zwischentitel in der Zusammenfassung für die Politiker aber jubelt: «Das Vertrauen, dass die Modelle das künftige Klima voraussagen können, ist gewachsen.» Richard Lindzen macht – wie die zwei anderen orthodoxen Mitglieder der Arbeitsgruppe – danach nicht mehr beim IPCC mit.

Die Modelle bekämen eine eigene Realität in den Köpfen der Klimaforscher, stellt der britische Autor Rupert Darwall fest: Die Szenarien, die die Supercomputer ausspuckten, gälten als ebenso beweiskräftig wie die Daten, die die traditionelle Forschung bei ihren Experimenten in der Natur erhebe. Der italienische Klimaforscher Filippo Giorgi warnt deshalb im Jahr 2000 seine Kollegen, die Regeln des IPCC würden derart aufgeweicht, dass es nicht mehr darum gehe, die geprüfte Wissenschaft zu sichten, sondern darum, selber die gewünschten Ergebnisse zu schaffen: «Wir stehen an einem Punkt, an dem es kaum noch Regeln gibt und fast alles geht.»

Dafür sorgt Thomas Stocker zusammen mit seinem Meisterschüler. Reto Knutti schreibt schon als Diplomand am dritten Bericht von 2001 mit. Er stellt 2002 seine Dissertation über das Modellieren der Wahrscheinlichkeit und der Voraussagbarkeit des künftigen Klimawandels fertig. Und er prägt als Postdoc den vierten IPCC-Bericht von 2007 mit, so als Hauptautor des Kapitels «Global Climate Projections». Im Report steht der Name des Nachwuchsforschers insgesamt 72-mal, jener des Kritikers Richard Lindzen nirgends.

Eine Publikationsliste wie ein Reparaturrapport

Thomas Stocker jubelt, als er 2008 die Wahl zum Co-Vorsitzenden der Working Group I für den fünften IPCC-Bericht schafft: Das erlaube den Schweizern, «wissenschaftliche Resultate direkt in den globalen Entscheidungsprozess einzubringen». Die gewünschten Resultate liefert Reto Knutti – seine umfangreiche Publikationsliste liest sich wie ein Reparaturrapport für das grösste Problem des IPCC: Die Politiker müssen bei ihren billionenschweren Entscheiden zur Zukunft der Weltwirtschaft auf Modelle vertrauen, die nicht einmal die wichtigsten Bausteine der Klimavariabilität korrekt beschreiben.

Reto Knutti berechnet für das Pariser Abkommen von 2015, wie viel CO2 die Welt, ja jedes einzelne Land noch ausstossen darf, damit die Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit 2 Grad nicht überschreitet. Dabei fehlen immer noch sichere Grundlagen für seine Berechnungen. Einerseits schätzt das IPCC die Klimasensitivität auf 1,5 bis 4,5 Grad – so vage wie ein Vierteljahrhundert zuvor. Anderseits fasst der führende Klimahistoriker Ulf Büntgen den Forschungsstand in seinem Fach zusammen: «Die vorindustrielle globale Durchschnittstemperatur ist leider immer noch nicht gut bekannt, und wir haben nach wie vor Probleme, den Anteil der anthropogenen Erwärmung von der natürlichen Variabilität im Klimasystem zu unterscheiden.»

«Reto Knutti berechnet für das Pariser Abkommen von 2015, wie viel CO2 die Welt, ja jedes einzelne Land noch ausstossen darf, damit

die Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit 2 Grad nicht

überschreitet. Dabei fehlen immer noch sichere Grundlagen

für seine Berechnungen.»

Als Thomas Stocker am 27. September 2013 in Stockholm seinen Bericht vorstellt – der die komplexe Wissenschaft im Konsens mit der Politik zu «18 kurzen Botschaften» verdichtet und damit die Grundlage für das Pariser Abkommen bereitet –, kann er aber verkünden: «Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar.»

Dieser Artikel stützt sich auf die umfangreiche, bis in die Gegenwart reichende erste Fassung. Sie ist beim Autor erhältlich: markusschaer@bluewin.ch.