«Ich stelle fest, dass sich die Diskussion wandelt»

Kernkraft sei eine wichtige Säule der Dekarbonisierung, sagt die Nuklearingenieurin Annalisa Manera. Sie glaubt, dass immer mehr junge Menschen davon überzeugt sind.

Read the English version here.

Annalisa Manera, die Schweiz will die Mobilität elektrifizieren, aus der Kernenergie aussteigen und gleichzeitig CO2-neutral werden. Kann das funktionieren?

Die Herausforderung ist gross: Die Schweiz muss fast 25 Terawattstunden pro Jahr ersetzen, die heute durch Kernenergie produziert werden. Zudem brauchen wir gemäss der Axpo mindestens weitere 25 Terawattstunden pro Jahr für die Elektrifizierung von Heizung, Mobilität und so weiter.

Wie soll das geschehen?

In ihrem Szenario für erneuerbare Energien schlägt die Axpo einen Mix aus Sonne, Wind und Gas vor. Demnach brauchen wir mindestens 7 bis 8 Terawattstunden CO2-neutrales Gas pro Jahr. CO2-freies Gas gibt es noch nicht in grossem Umfang, und es ist schwierig, es bis 2040 zu produzieren.

Es gibt Versuche, CO2 aus der Luft zu entfernen.

Die grösste Anlage zur Sequestrierung von Climeworks kann gerade mal 38 000 Tonnen CO2 pro Jahr einfangen. Die Schweizer Kernkraftwerke ersparen uns 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr – das 200-Fache dessen, was diese Anlage einfangen kann. Es gibt Lösungen, aber die Frage ist immer, wie gut sie sich skalieren lassen.

Dazu kommt die Herausforderung, die Kernkraft zu ersetzen.

Mit der uns heute verfügbaren Technologie ist das Ziel «Netto-Null bis 2050» ohne Kernkraft nicht sehr realistisch. Die Zeit und die Kosten, die für den Ausbau des Stromnetzes zur Unterstützung des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien erforderlich sind, stellen an sich schon ein gewaltiges Hindernis dar. Noch schwieriger ist die Frage, was nach 2050 passieren wird, wenn wir zusätzlich zum erforderlichen Ausbau der Solarenergie auch noch die heute installierten Solarmodule ersetzen müssen. Ausserdem haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie Deutschland, Spanien und Griechenland ihre Solar- und Windenergieproduktion gedrosselt haben, weil sie nicht die Speichertechnologien haben, die im gleichen Tempo ausgebaut werden können wie die Solar- und Windenergiekapazitäten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass viele, um den Klimawandel zu bekämpfen, ausschliesslich auf wetterabhängige Energiequellen setzen.

«Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass viele, um den Klimawandel zu bekämpfen, ausschliesslich auf wetterabhängige Energiequellen setzen.»

Wie geht’s denn besser?

Diversifizierung sollte der Schlüssel sein. Schon jetzt gehört die Schweiz zu den wenigen Ländern in Europa, die in ihrem Strommix fast keine CO2-Emissionen mehr haben. Derzeit werden mehr als 40 Prozent des Schweizer Stroms im Winter und 36 Prozent über das ganze Jahr hinweg mit Kernenergie erzeugt.

Sie sind Professorin für nukleare Sicherheit. Was machen Sie als Nuklearwissenschafterin in einem Land, das beschlossen hat, aus der Kernenergie auszusteigen?

Es gibt nach wie vor bestehende Anlagen, und wir haben einen grossen, weltweit expandierenden Nukleartechniksektor. Die Europäische Kommission hat gerade die Europäische Industrieallianz für kleine modulare Reaktoren ins Leben gerufen, in der etwa 3000 Unternehmen in der EU zusammengeschlossen sind. Es gibt immer mehr Studenten, die sich für die Kernenergie interessieren. Es stimmt, dass es im Moment nicht möglich ist, in der Schweiz ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Aber wer weiss, ob sich das in Zukunft ändern wird?

Erwarten Sie das?

Ich habe keine Kristallkugel, um in die Zukunft zu sehen. Aber ich stelle fest, dass sich die Diskussion wandelt; immer mehr junge Menschen sind davon überzeugt, dass die Kernkraft eine der Säulen der Dekarbonisierung darstellt. In Finnland zum Beispiel gehört die Jungpartei der Grünen zu den vehementesten Befürwortern der Kernkraft. Sogar Greenpeace lehnt in Finnland die Kernenergie nicht mehr ab, da die Umweltschützer erkannt haben, dass es in erster Linie um den Ersatz fossiler Brennstoffe geht.

Aber hat das Bauverbot für neue Kernkraftwerke in der Schweiz nicht zu einem Verlust von Know-how geführt?

Noch nicht. Vier Anlagen sind noch in Betrieb, und wir diskutieren über eine Verlängerung ihrer Lebensdauer. Unser Masterstudiengang hat mehr als 200 Absolventen, und mehr als die Hälfte von ihnen ist in der Schweiz geblieben. Die Frage ist aber, ob wir den Leuten, die jetzt in ihren 30ern und 40ern sind, eine langfristige Perspektive bieten können. Sie denken vielleicht: «In 15 Jahren werden die Kernkraftwerke abgeschaltet, und ich werde 55 oder 60 sein. Was mache ich dann?» Noch ist das Wissen nicht verloren. Aber wenn wir nicht handeln, könnten Schweizer Nuklearexperten abwandern.

Wie sind Sie zum Studium der Kernenergie gekommen? Was hat Sie daran fasziniert?

Ursprünglich wollte ich theoretische Physik und Quantenmechanik studieren. Allerdings waren die Berufsaussichten für eine theoretische Physikerin in Italien nicht sehr gut. Also entschied ich mich für Nukleartechnik, die einen erheblichen Anteil an Physik beinhaltet. Sobald ich mit dem Studium begonnen hatte, war ich fasziniert und blieb dabei. Die Meinung anderer Leute über die Nukleartechnik war mir eigentlich egal. Heute ist die Situation eine ganz andere. Ich sehe, dass die Technologie verteufelt wird. Gleichzeitig haben wir die sehr greifbare Gefahr des Klimawandels, für welche die Kernenergie eine der Lösungen ist. Für meine Generation und die Älteren sind die Folgen des Klimawandels vielleicht nicht sehr nah. Aber wenn ich an meinen 12-jährigen Sohn denke, ändert sich die Perspektive.

«Für meine Generation und die Älteren sind die Folgen

des Klimawandels vielleicht nicht sehr nah. Aber wenn ich an meinen

12-jährigen Sohn denke, ändert sich die Perspektive.»

Die Kraftwerke, die noch in Betrieb sind, gehören zur zweiten Generation. Die derzeit auf dem Markt befindlichen Reaktoren gehören der dritten Generation an, und Reaktoren der vierten Generation sind im Bau. Was sind die Unterschiede zwischen den Generationen?

Die Reaktoren der Generation 3 und 3 plus werden mit Wasser gekühlt. Reaktoren der vierten Generation verwenden Flüssigmetalle, Gas oder geschmolzenes Salz. Das Ziel der vierten Generation war es, die Reaktoren sicherer zu machen. In der letzten Zeit wurden jedoch auch die wassergekühlten Reaktoren weiterentwickelt. Daher haben die Reaktoren der Generation 3 und 3 plus ein Sicherheitsniveau erreicht, das nur schwer zu übertreffen ist. Bei Reaktoren der vierten Generation ist der Wirkungsgrad des thermodynamischen Zyklus, der Wärmeenergie in Strom umwandelt, höher. Wir können also aus der gleichen Wärme mehr Strom erzeugen. Ausserdem verwenden die meisten Reaktoren der vierten Generation sogenannte schnelle Neutronen anstelle von langsamen Neutronen. Daher können sie den Brennstoff effizienter nutzen.

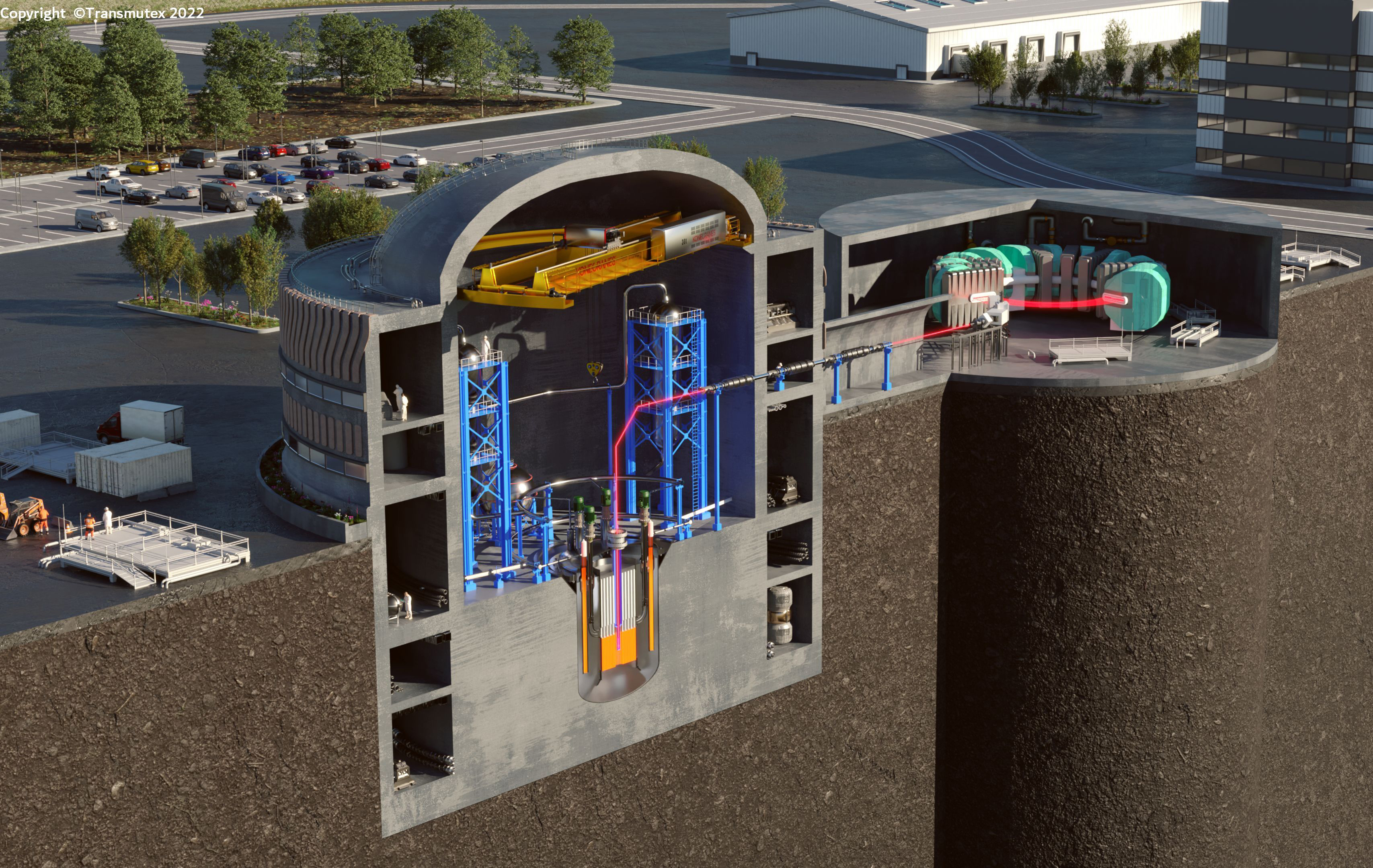

Was ist derzeit die spannendste Entwicklung auf dem Gebiet der Kernenergie?

Eine dieser Entwicklungen sind sicherlich die kleinen modularen Reaktoren. Sie können den Bau von Kernreaktoren vereinfachen und so dazu beitragen, die Bauzeit zu verkürzen. Die andere Sache, die aus Sicht der Forschung sehr spannend ist, sind Mikroreaktoren. Dabei handelt es sich um viel kleinere Reaktoren, die höchstens 10 Megawatt elektrische Leistung erzeugen. Das ist wenig im Vergleich zu einem grossen Kernkraftwerk, aber drei- bis viermal mehr als die Leistung eines grossen alpinen Solarkraftwerks. Diese Mikroreaktoren werden komplett in einer Fabrik gebaut und dann zum Einsatz verschifft. Am Einsatzort können sie mehr als zehn Jahre lang ohne Nachfüllen betrieben werden. Das ist nützlich für sehr grosse Industrieanlagen oder abgelegene Gebiete, zum Beispiel im Bergbau. Derzeit können sie nur mit Diesel betrieben werden.

Wäre ein kleiner modularer Reaktor eine Option für die Schweiz?

Ja. Um die 25 Terawattstunden aus den heutigen Kernkraftwerken zu ersetzen, könnte die Schweiz zum Beispiel zwei grosse Reaktoren oder einen grossen Reaktor und zwei oder drei kleine modulare Reaktoren bauen.

Kritiker der Kernenergie argumentieren, dass der Bau eines neuen Kraftwerks zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Wie lange würde es tatsächlich dauern, wenn wir uns jetzt für den Bau eines Kernkraftwerks entscheiden würden?

Die Technologie ist eine Sache, die andere die Politik und das Bewilligungsverfahren. Was die Technologie betrifft, können wir uns zum Beispiel Frankreich ansehen: Die grosse Mehrheit der Kernkraftwerke, die Frankreich zwischen den 1970er- und 2000er-Jahren gebaut hat, wurde innerhalb von fünf bis sechs Jahren errichtet. Dass der Bau der neuen Reaktoren in Finnland und Frankreich so lange dauerte, liegt zum einen daran, dass die Detailplanung der Anlagen zum Zeitpunkt des Baubeginns noch nicht abgeschlossen war. Zum anderen hatten diese Länder seit 25 Jahren kein Kraftwerk mehr gebaut. Sie mussten im Grunde die gesamte Lieferkette neu aufbauen. Wir hingegen müssten das nicht tun, denn je nachdem, wo man den Reaktor bestellt, besteht bereits eine etablierte Lieferkette.

Wie sieht es mit dem Bewilligungsverfahren aus?

Der Bewilligungsrahmen ist in drei Teile gegliedert: die allgemeine Bewilligung für den Standort, die Baubewilligung und die Betriebsbewilligung. Das Besondere in der Schweiz ist, dass in jeder Phase des Verfahrens Einspruch erhoben werden kann. Wenn in der Phase der Betriebsbewilligung Einspruch erhoben wird, nachdem das Unternehmen bereits mit dem Bau des Reaktors begonnen hat, verzögert sich das Verfahren erheblich. Das bedeutet, dass das Unternehmen, das einen Kredit für den Bau des Reaktors aufgenommen hat, mehr Zinsen zahlen muss und der Zeitplan für die Inbetriebnahme des Reaktors ungewiss ist. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sich mit dem derzeitigen Verfahren in der Schweiz ein Unternehmen findet, das bereit ist, zu investieren und ein Kraftwerk zu bauen.

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Kosten. Manche sagen, die Kernenergie sei zu teuer.

Natürlich ist ein Kernkraftwerk teurer als ein Solarkraftwerk, aber es produziert auch 400-mal mehr Energie. Die Frage ist, was wir vergleichen. Manche vergleichen die Kosten pro installiertes Kilowatt Strom. Aber wenn ich ein Kilowatt Solarstrom installiere, bekomme ich im Durchschnitt 0,1. Mit Kernkraft bekomme ich das Neunfache. Wir müssen die Kosten pro erzeugte Kilowattstunde betrachten. Doch selbst da hinkt der Vergleich zwischen Solar- und Kernenergie, weil wir eine zuverlässige Energiequelle – Kernenergie – mit einer unzuverlässigen, wetterabhängigen Quelle vergleichen. Für einen fairen Vergleich mit Solar- und Windenergie müsste man die Kosten für Back-up und Speicherung einbeziehen.

Könnte ein Kernkraftwerk ohne Subventionen gebaut werden?

Bei den Subventionen gibt es verschiedene Modelle. Bei einem Modell beteiligt sich der Staat an den Kosten des Kraftwerks und wird so zum Investor, der auch an den Gewinnen beteiligt wird. Ein anderes Modell sieht vor, dass der Staat Kreditbürgschaften übernimmt. Wir müssen auch die Perspektive der Investoren berücksichtigen. Wenn ein Unternehmen entscheiden muss, ob es in einen Energieträger investiert, für den es Subventionen erhält, oder in einen anderen Energieträger, für den es keine Subventionen erhält und das gesamte wirtschaftliche Risiko tragen muss, in welchen Energieträger wird es dann investieren?

Ein dritter Kritikpunkt betrifft die Sicherheit. Selbst wenn es billiger ist, Kernkraftwerke zu bauen, könnten wir immer noch entscheiden, dass wir das Risiko nicht eingehen wollen. Die Entscheidung zum Ausstieg aus der Kernenergie war eine Folge der Katastrophe in Fukushima.

Das Risiko ist ein politisches, kein technisches. Das hat auch Antje Kanngiesser, die CEO von Alpiq, kürzlich in einem Interview gesagt. Die neuen Kraftwerke auf dem Markt, ab Generation 3 und 3 plus, haben eine ganz andere Sicherheitsphilosophie als die älteren Anlagen und haben viele zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen eingebaut. Diese sorgen dafür, dass selbst im schlimmsten Fall, wenn der Reaktorkern beschädigt würde und radioaktives Material freigesetzt würde, dieses im Sicherheitsbehälter eingeschlossen bliebe. Die Fortschritte bei der Sicherheit sind enorm. In den USA hat die Kommission für nukleare Sicherheit bereits einen kleinen modularen Reaktor mit einer Notfallplanungszone genehmigt, die mit dem Umkreis der Anlage selbst übereinstimmt. Mit anderen Worten: Sie benötigen keine Evakuierungszone mehr.

Wenn Ihr Sohn Sie fragt, ob wir das Problem des Klimawandels lösen werden, was antworten Sie?

Ich bin keine Klimaforscherin. Was ich sagen kann, ist: Wir wissen, dass der Klimawandel stattfindet; wir wissen, dass wir die CO2-Emissionen senken müssen. Aber fragen wir doch anders: Wie viele Länder haben es geschafft, gleichzeitig auf fossile und nukleare Energie zu verzichten? Die Antwort lautet: kein einziges – mit Ausnahme von Norwegen, das zu 90 Prozent auf Wasserkraft setzt, und Island, das zu 70 Prozent auf Wasserkraft und zu 30 Prozent auf geothermische Energie setzt. Von den Ländern, die nicht mit einer solchen Geografie gesegnet sind, hat es keines geschafft, CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig auf die Kernenergie zu verzichten. Und wie erfolgreich waren jene Länder, die es versucht haben? Deutschland hat jetzt mehr als 50 Prozent erneuerbare Energien, aber der Rest ist Gas und Kohle. Die Emissionen pro erzeugte Kilowattstunde sind 8-mal höher als in der Schweiz.

«Deutschland hat jetzt mehr als 50 Prozent erneuerbare Energien, aber der Rest ist Gas und Kohle. Die Emissionen pro erzeugte Kilowattstunde sind 8-mal höher als in der Schweiz.»