Fortschritt schützt vor Unwetterkatastrophen

Extremwetterereignisse fordern immer weniger Todesopfer, weil die Menschheit wohlhabender und widerstandsfähiger geworden ist. Wir setzen die falschen Prioritäten, wenn wir jede Katastrophe auf den Klimawandel zurückführen.

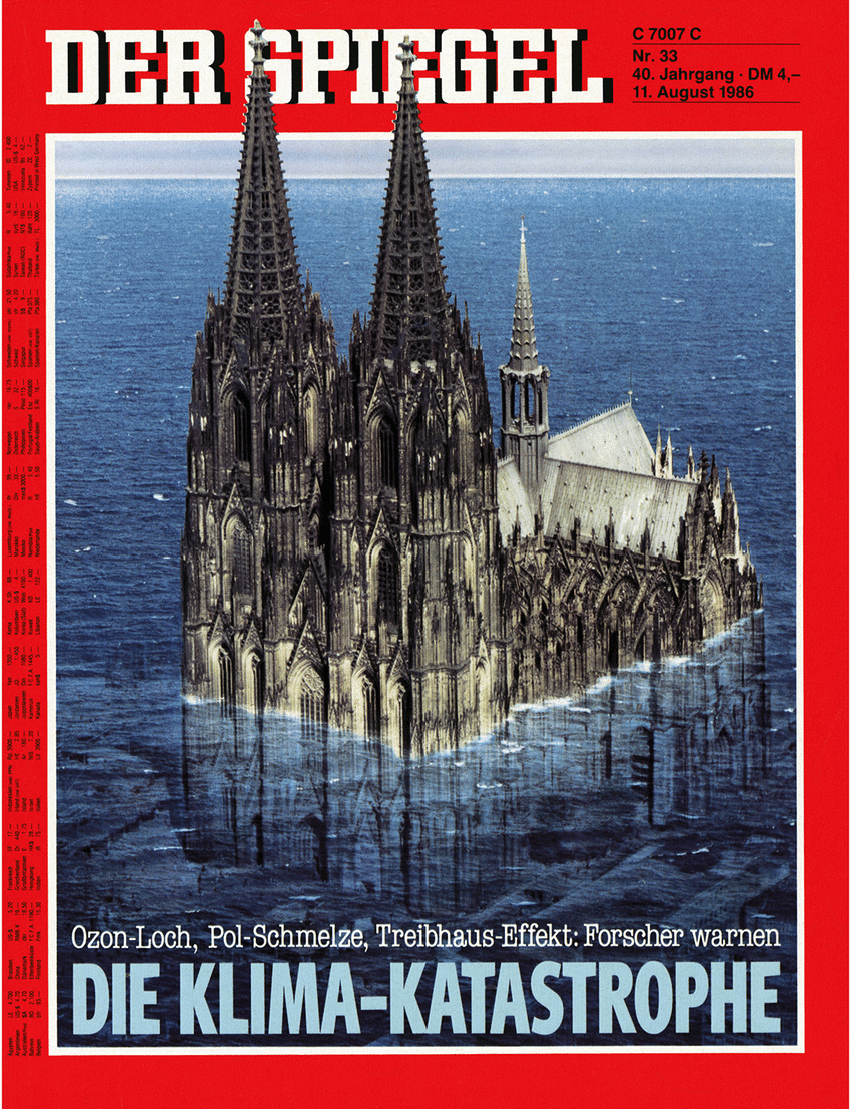

Wer die Nachrichten verfolgt, bekommt den Eindruck, dass der Klimawandel den Planeten unbewohnbar mache. Wir werden mit Bildern von Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und Waldbränden bombardiert. Wir sehen nicht nur die tödlichen Ereignisse in unserer Nähe, sondern auch weitentfernte Katastrophen, wenn die Bilder erschreckend genug sind.

Doch der Eindruck, den diese Flut von Katastrophen erweckt, ist äusserst irreführend und erschwert es, die Klimapolitik richtig zu gestalten. Die Daten zeigen, dass klimabedingte Ereignisse wie Überschwemmungen, Dürren, Stürme und Waldbrände nicht zu mehr Todesopfern führen. Die Zahl der Todesfälle ist sogar drastisch gesunken. In den letzten zehn Jahren sind 98 Prozent weniger Menschen durch klimabedingte Katastrophen gestorben als vor einem Jahrhundert.

Das überrascht nicht, denn der Trend ist seit Jahrzehnten offensichtlich, auch wenn selten darüber berichtet wird. Vor einem Jahrhundert, in den 1920er-Jahren, starben durchschnittlich 485 000 Menschen pro Jahr durch Unwetterkatastrophen. Im Jahr 1921 übertitelte der «New York Herald» seine ganzseitige Berichterstattung über Dürren und Hungersnöte in Europa mit «Tod für Millionen in der Rekordhitzewelle von 1921». Seitdem ist die Zahl der Todesopfer in fast jedem Jahrzehnt zurückgegangen, mit durchschnittlich 168 000 Toten pro Jahr in den 1960er-Jahren und weniger als 9000 Toten pro Jahr im letzten Jahrzehnt (2014–2023).

Der Rückgang der klimabedingten Todesfälle um 98 Prozent geht aus der angesehensten internationalen Datenbank von Kataststrophen1 hervor, die den Goldstandard bei der Messung dieser Auswirkungen darstellt. Sie ist verlässlich, weil sehr tödliche Katastrophen im Laufe des Jahrhunderts ziemlich konstant dokumentiert wurden.

Der «Anstieg» täuscht

Es stimmt natürlich, dass kleinere Ereignisse – oft mit weit weniger oder gar keinen Todesopfern – in der Vergangenheit viel eher übersehen wurden, weil es weniger Menschen und weniger fortschrittliche Technologie gab. Deshalb verweisen Medien und Klimaschützer vermehrt auf den Anstieg der gemeldeten Ereignisse (und nicht auf die sinkende Zahl der Todesopfer) als Beweis dafür, dass der Klimawandel den Planeten verwüste.

Bei der Zunahme handelt es sich allerdings um weniger schwerwiegende Ereignisse, während tödliche Ereignisse seltener werden. Der «Anstieg» ist auf die Technologie und die globale Vernetzung zurückzuführen, die eine viel bessere Berichterstattung über immer kleinere Ereignisse ermöglicht, unabhängig davon, wo sie sich ereignen. Das ist offensichtlich, da der Anstieg in allen gemessenen Katastrophenkategorien zu beobachten ist – nicht nur bei Unwetterkatastrophen, sondern auch bei geophysikalischen Katastrophen wie Vulkanen und Erdbeben sowie bei technischen Katastrophen wie Zugunfällen. Nicht einmal radikale Klimaaktivisten behaupten, der Klimawandel führe dazu, dass mehr Züge entgleisen oder mehr Vulkane ausbrechen.

Deshalb ist die Zahl der Todesopfer ein viel robusteres Mass. Sie geht dramatisch zurück, weil reichere, widerstandsfähige Gesellschaften ihre Bürger viel besser schützen als ärmere, schwächere Gesellschaften. Mehr Ressourcen und Innovation bedeuten mehr gerettete Menschenleben. Die Forschung zeigt dies durchgängig für fast alle Katastrophen, einschliesslich Stürmen, Kältewellen und Überschwemmungen.

Wir werden uns anpassen

Gemäss einer vielzitierten Studie2 waren zu Beginn dieses Jahrhunderts durchschnittlich 3,4 Millionen Menschen von Überschwemmungen an den Küsten betroffen und es entstanden jährlich Schäden in Höhe von 11 Milliarden Dollar. Rund 13 Milliarden Dollar oder 0,05 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) wurden für den Küstenschutz ausgegeben.

Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden noch mehr Menschen gefährdet sein, und durch den Klimawandel wird der Meeresspiegel um bis zu einem Meter ansteigen. Wenn wir nichts unternehmen und die Küstenschutzsysteme so belassen, wie sie heute sind, werden weite Teile des Planeten regelmässig überschwemmt, 187 Millionen Menschen von Überschwemmungen betroffen und Schäden in Höhe von 55 Billionen Dollar jährlich verursacht, was mehr als 5 Prozent des globalen BIP entspricht.

Aber die reicheren Gesellschaften werden sich anpassen, bevor es so schlimm wird – vor allem, weil die Kosten der Anpassung im Vergleich zu den potenziellen Schäden sehr gering sind, nämlich nur 0,005 Prozent des BIP. Diese vernünftige Anpassung bedeutet, dass trotz dem höheren Meeresspiegel weniger Menschen als je zuvor von Überschwemmungen bedroht sein werden. Im Jahr 2100 werden somit nur noch 15 000 Menschen pro Jahr von Überschwemmungen betroffen sein. Selbst die kombinierten Kosten für Anpassung und Klimaschäden werden auf nur 0,008 Prozent des BIP sinken.

«Die Kosten der Anpassung sind im Vergleich zu

den potenziellen Schäden sehr gering.»

Ineffiziente Massnahmen

Diese Fakten zeigen, wie wichtig es ist, das Gesamtbild zu sehen. Jede Katastrophe mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen – und fälschlicherweise zu suggerieren, dass die Dinge noch viel schlimmer würden –, führt dazu, dass wir praktische, kosteneffiziente Lösungen ignorieren, während die Medien unsere Aufmerksamkeit auf teure klimapolitische Massnahmen lenken, die wenig helfen.

Enorm ehrgeizige klimapolitische Massnahmen, die Hunderte von Billionen Dollar kosten, würden die Zahl der von Überschwemmungen betroffenen Menschen bis zum Ende des Jahrhunderts von 15 000 auf etwa 10 000 pro Jahr reduzieren. Während Anpassungsmassnahmen fast alle der 3,4 Millionen Menschen, die heute betroffen sind, retten können, kann die Klimapolitik bestenfalls 0,005 Millionen retten.

Für arme Länder, die über wenig Ressourcen und eine geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen verfügen, ist die Rechnung noch krasser. Bangladesch (damals Ostpakistan) hatte 1970 mit 300 000 Todesopfern die meisten Opfer eines Hurrikans weltweit zu beklagen. Seitdem hat das Land Warnsysteme und Schutzräume entwickelt und verbessert. In den letzten zehn Jahren starben im Durchschnitt nur noch 160 Menschen bei Wirbelstürmen, also fast zweitausendmal weniger. Um den Ländern zu helfen, die Zahl der Katastrophenopfer zu mindern, sollten wir Wohlstand, Anpassung und Resilienz fördern.

Natürlich sind Unwetterkatastrophen nur ein Aspekt des Klimawandels. Die Erderwärmung ist eine reale globale Herausforderung, die wir klug angehen sollten. Aber wenn wir von «Unwetter-Pornos» überschwemmt werden und die Tatsache übersehen, dass die Zahl der Todesfälle rapide zurückgegangen ist, werden wir auf jene Massnahmen setzen, die am wenigsten wirksam sind.

Jochen Hinkel et al.: Coastal Flood Damage and Adaptation Costs under 21st Century Sea-Level Rise. In: PNAS, März 2014, S. 3292–3297. ↩