Bürgerliche müssen heroisch sein – oder die Progressiven siegen weiter

Die Bürgerlichen müssen wieder einen Sinn für die Tragik des Lebens entwickeln. Sonst werden sie zermürbt.

Die Abstimmung über die 13. AHV-Rente lieferte eine weitere Bestätigung: Die Schweiz wird immer progressiver. Will man dagegen ankämpfen, braucht man zunächst eine klare Vorstellung darüber, wieso sich jemand überhaupt mit progressiver Politik identifiziert.

Eine so bestechende1 wie im deutschen Sprachraum unbekannte Antwort auf die Frage, wie welche politischen Präferenzen entstehen, lieferte der amerikanische Ökonom und Sozialtheoretiker Thomas Sowell in seinem 1987 ersterschienenen «A Conflict of Visions». Ausgangspunkt dieser Abhandlung ist die eigentlich kontraintuitive Tatsache, dass von jemandes Haltung zu einer Frage wie der Militärdienstpflicht mit hoher Zuverlässigkeit auf seine Haltung zu einer Frage wie dem Mindestlohn geschlossen werden kann, obwohl es zwischen diesen Fragen keinen inhaltlichen Zusammenhang gibt.

It’s human nature, stupid!

Gemäss Sowell sind diese Rückschlüsse möglich, weil politische Präferenzen von sogenannten «Visionen» geprägt werden: von unhinterfragten Annahmen über die Welt und ihr Funktionieren, die als «silent shapers of thoughts»2 wirken. Sowell unterscheidet zwei dominante «Visionen», deren entscheidende Differenz in ihrer gegensätzlichen Auffassung der menschlichen Natur liegt. Die eine Vision, die utopische3, geht von einer mehr oder weniger unbeschränkt guten und rationalen sowie veränderbaren menschlichen Natur aus. Sie führt zur intuitiven Bevorzugung der progressiven Ideologie. Die andere Vision, die tragische, hält die menschliche Natur für inhärent fehlbar und fix. Sie bedingt die Bevorzugung bürgerlich-konservativer Politik.

Wird eine Gesellschaft immer progressiver, liegt dementsprechend die Vermutung nah, dass immer breitere Kreise zu einer utopischen Vision der menschlichen Natur kommen. Wie plausibel diese Vermutung ist, wird ersichtlich, wenn man die Folgen für die Möglichkeiten und Grenzen des politischen Handelns durchdenkt, die sich aus den beiden unterschiedlichen Visionen ergeben.

Das metaphysische Gefälle

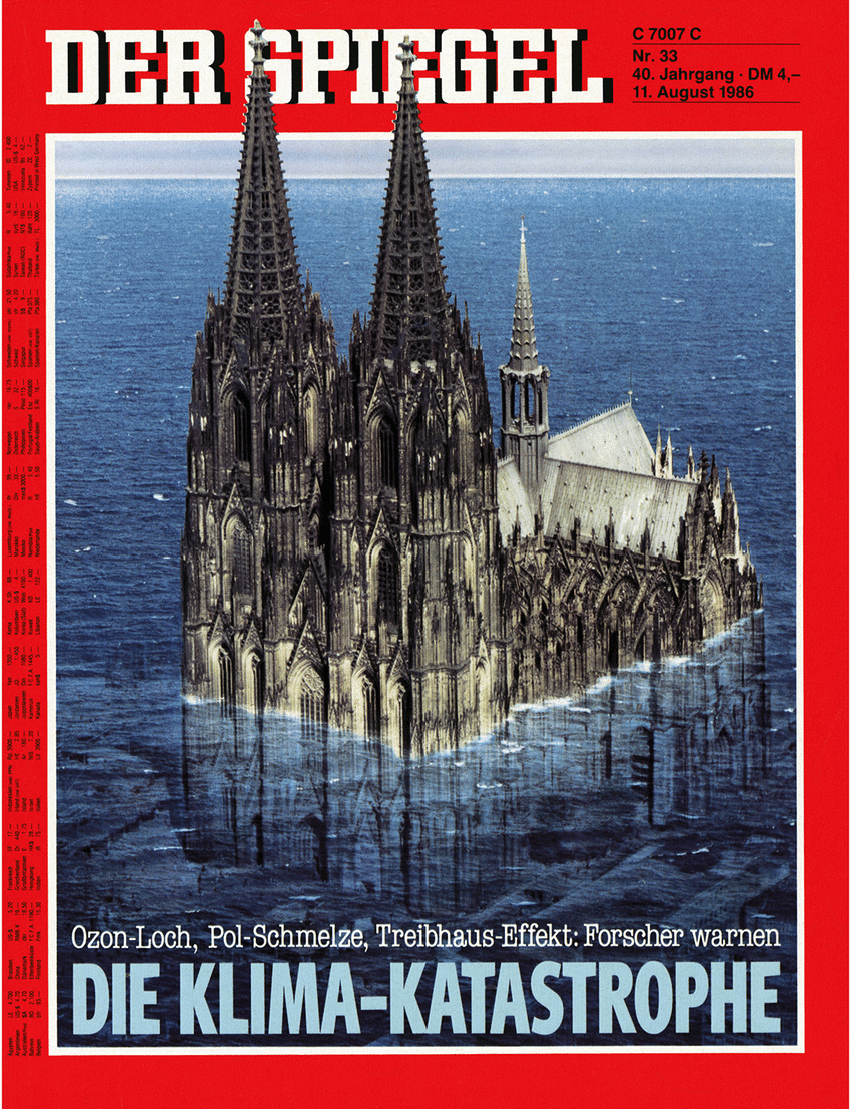

Progressive Politik ist nicht erst seit Rousseau durch einen extremen Machbarkeitsglauben geprägt. Wieso, liegt auf der Hand: Wenn der Mensch ein praktisch unbeschränktes Moral- und Vernunftpotential besitzt, dann gibt es keinen Grund zur Annahme, mit der richtigen Politik könne nicht grundsätzlich jede soziale und technische Schranke überwunden werden. Nicht nur der Bau der «gerechten, sozialen und nachhaltigen Gesellschaft, in der sich jeder frei entfalten kann» – also des Paradieses auf Erden – rückt dann in greifbare Nähe. Es spricht dann auch nichts mehr gegen die Machbarkeit der Überwindung des biologischen Todes. Ausserdem wird jede Befürchtung, politische Verantwortungsträger könnten aus Bos- oder Dummheit Fehlentscheide treffen, hinfällig – ihre Natur prädestiniert sie ja, das Richtige zu tun.

Der Gegensatz zu den Implikationen aus der tragischen Vision könnte krasser nicht sein. Ist die menschliche Natur wesentlich und unveränderlich fehlbar, zerfällt nicht nur jede Hoffnung auf das Paradies auf Erden und die Überwindung des biologischen Todes. Es gibt dann auch keinen einleuchtenden Grund mehr zu erwarten, Mitmenschen im Allgemeinen und Magistraten im Besonderen würden by default eher gut und vernünftig handeln als selbstherrlich und irrational. Mehr noch: Es gibt dann nicht einmal mehr einen Grund zur Annahme, der Mensch könne von sich aus wissen, was gut und vernünftig ist.

Vor diesem Hintergrund ist klar: Zwischen der progressiven und der bürgerlichen Politik besteht ein entscheidendes metaphysisches Gefälle. Progressive Politik kann aus sich heraus Hoffnung bieten (auf das Paradies auf Erden und die Überwindung des biologischen Todes), Lebenssinn (beim Bau des Paradieses mitzuhelfen) und Selbstwertgefühl (was gibt es Edleres, als zu den Erbauern des Paradieses zu gehören?). Bürgerlich-konservative Politik kann dem Menschen aus sich heraus garantieren, dass er Unrecht erfährt, enttäuscht wird und dem Tod nicht entrinnt – mehr nicht. Um gegen die progressive Polit- und Heilsideologie besser abzuschneiden als ein Gartenzaun gegen eine Lawine, braucht auf der tragischen Vision basierende Politik deshalb ein externes, «ausserpolitisches» Werte- und Sinnsystem, das überzeugende Antworten auf die Fragen nach Gut und Böse, Richtig und Falsch, Recht und Unrecht, dem Sinn des Lebens und dem Umgang mit dem Tod gibt.

Raus aus dem postheroischen Nihilismus

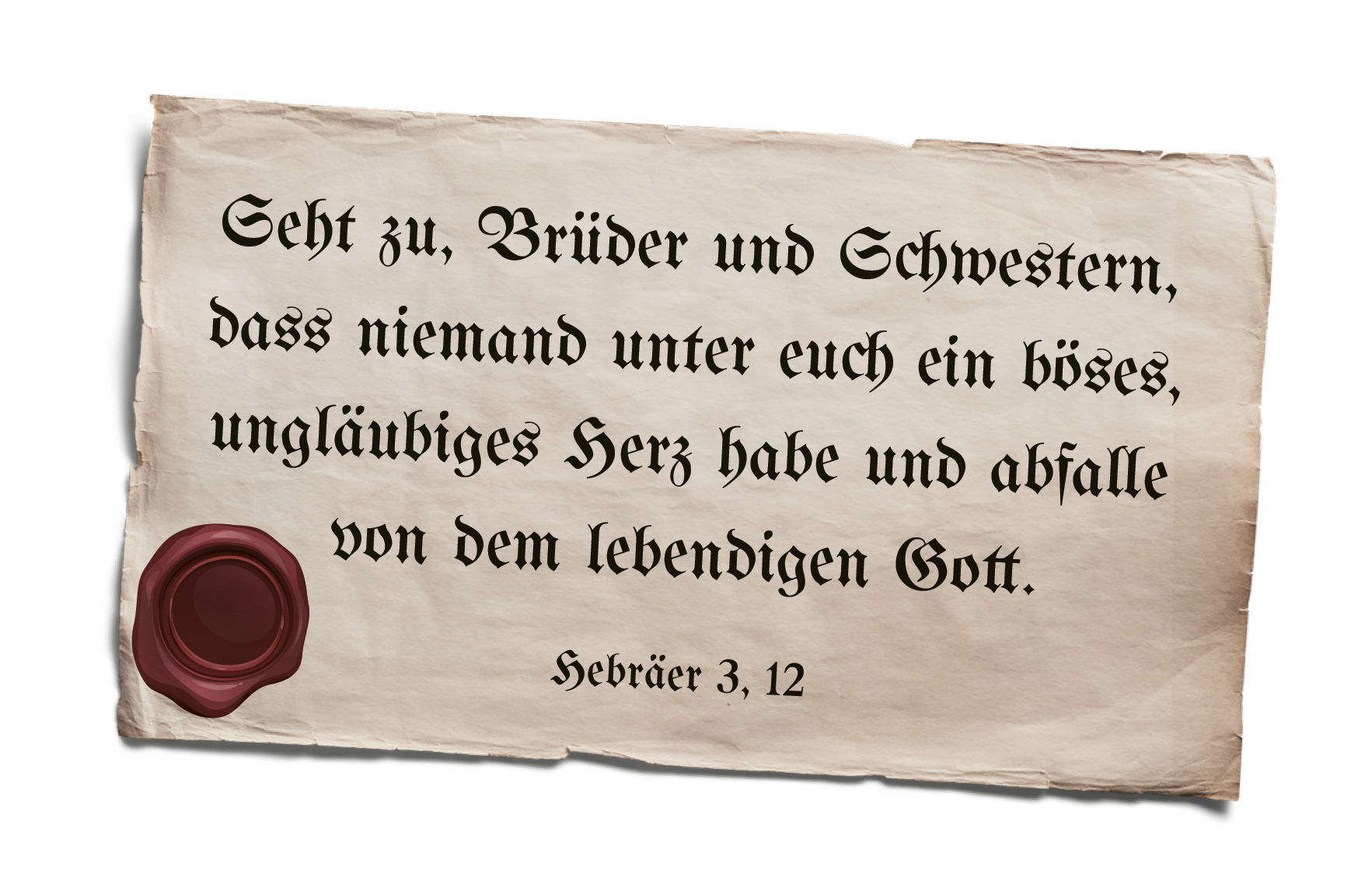

In der Vergangenheit funktionierte die bürgerliche Politik im Tandem mit dem westchristlichen Phänotyp der judeo-christlichen Metaphysik. Mit der Säkularisierung der westlichen Gesellschaften kam das Ende dieses Tandems – und der zweite Sitz wurde nie neu besetzt. Viele Bürgerliche wissen heute, wenn es hoch kommt, noch um die Quellen ihrer Wirtschaftslehre. Aber woraus entspringen die bürgerlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit, Familie, Erziehung, Bildung, Tugend, Pflicht, Recht, Moral und Amoral – und wie sehen diese Vorstellungen überhaupt aus? Das Gros der Bürgerlichen hat keine überzeugenden Antworten mehr darauf. Das ist die metaphysische Lücke, durch die die Abwanderung zu den Progressiven erfolgt: Fehlt ein übergeordnetes Sinn- und Wertesystem, muss jeder Mensch nach seinem eigenen Gutdünken handeln. Und die einzige Option, diese Perspektive zu ertragen, ist, wie es der amerikanische Moralist Dennis Prager bemerkte, eine utopische Vision der menschlichen Natur zu unterstellen.4

Die menschliche Natur ist unabänderlich fehlbar. Die Bürgerlichen haben recht, die progressive Ideologie abzulehnen. Aber sie müssen in ihrer Ablehnung wieder konsequent sein. Die menschliche Existenz ist tragisch, das Leben ein ewiger Kampf gegen das Böse und Irrationale – um uns und in uns.5 Die Bürgerlichen müssen sich diesem Kampf wieder stellen – mit der Härte, die es gegen das Böse braucht, und den konstanten Selbstzweifeln, die sich für den Fehlbaren ziemen.

Jedes bürgerliche Pushback, das nicht mit dem Wiederaufbau eines bürgerlichen Werte- und Sinnsystems beginnt, ist zum Scheitern verurteilt. Denn wenn eine Gesellschaft mit offenen Grenzen, Geldstrafen für Vergewaltiger und «Geschlechtsangleichungen» bei Zwölfjährigen – also legalisierten Genitalverstümmelungen von Kindern – «machbar» ist, dann ist auch eine Gesellschaft mit einkommensabhängigen Krankenkassenprämien, durchgehenden Mindestlöhnen und autofreien Innenstädten «machbar». Heroismus oder Progressivismus: Die Wahl ist binär.

«Jedes bürgerliche Pushback, das nicht mit dem Wiederaufbau eines

bürgerlichen Werte- und Sinnsystems beginnt, ist zum Scheitern verurteilt.»

Der kanadische Kognitionspsychologe Steven Pinker lobte «A Conflict of Visions» wie folgt: «Not every ideological struggle fits [Sowell’s] scheme, but as we say in social science, he has identified a factor that can account for a large portion of the variance.» Vgl. Steven Pinker: The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. New York: Penguin Books, 2019, S. 287. Ich schliesse mich diesem Urteil an. ↩

Thomas Sowell: A Conflict of Visions. Ideological Origins of Political Struggles, Revised Edition. New York: Basic Books, 2007, S. xiii. ↩

Sowell benutzt die unübersetzbaren Bezeichnungen «unconstrained» und «constrained». ↩

Vgl. «The Rational Bible», Kommentar zu Deuteronomium 12, 25. ↩

Um nochmals auf Prager zu verweisen: «Free people must discipline themselves, or they will end up losing their freedom. Why? Because when people do not control themselves, they will end up having others control them. They will either end up in prison or controlled by tyrants (…) A good life consists of battling one’s feelings on a daily basis – whether regarding money, sex, food, or any other aspect of life.» Vgl. Ebd., zu 16, 9/16, 11. ↩