«Man gaukelt uns mit

der Klimaneutralität etwas vor»

Untergangsszenarien und radikale Massnahmen bringen dem Klima nichts, sagt der Ökonom Mathias Binswanger. Es braucht realistischere Ansätze.

Mathias Binswanger, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz verurteilt, weil sie zu wenig gegen den Klimawandel unternehme und dadurch ältere Frauen gefährde. Hilft der Entscheid älteren Damen?

Mit Gerichtsurteilen kann man keine bestimmte Klimapolitik in der Schweiz erzwingen. Sollte das ein Menschenrecht sein, müsste man noch viele andere Sachen als Menschenrecht betrachten. Womit man allen möglichen Interessen Tür und Tor öffnen würde. Wir müssen zurück zur ursprünglichen Idee von Menschenrechten, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegt worden sind.

Vielleicht ist das Urteil vor allem als Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen.

Solche Urteile gefährden letztlich die Demokratie. Es wurde argumentiert, damit verhelfe man nur geltendem Recht zur Durchsetzung. Das internationale Recht, auf das man sich dabei bezieht, wurde aber durch Regierungen in Klimaabkommen geschaffen, zu denen sich das Volk nicht äussern konnte. Wenn das Volk eine CO2-Steuer ablehnt, darf eine solche nicht durch ein Gericht aufgezwungen werden.

Es gibt allerdings Leute, die sagen: Wenn die Demokratie nicht fähig ist, das Klima zu schützen, muss das eben gerichtlich durchgesetzt werden.

Was heisst «nicht fähig»? Dieses Argument könnte man bei allen Themen bringen. Dann könnte das Volk nur noch zu ausgewählten, «harmlosen» Themen Stellung nehmen.

Immerhin: Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Ist das realistisch?

Nein, das werden wir nicht erreichen – ausser wir rechnen uns das schön. Solche Ziele werden von Politikern grosszügig festgelegt, die dannzumal alle nicht mehr im Amt sein werden. Zudem kommt es darauf an, wie man «Klimaneutralität» definiert. Fokussieren wir nur auf die Schweiz, lassen wir die zwei Drittel der Umweltbelastungen ausser Acht, die aus dem Ausland kommen. Dann ist es relativ leicht, in der Schweiz eine Reduktion zu erzielen. Global steigen die Treibhausgasemissionen aber weiter an.

Wir schaffen es also nicht. Und dann?

Was sicher ist: Wir leben dann in einer Welt, die etwas wärmer ist. Das führt in gewissen Regionen zu Problemen; aber wie gross diese genau sein werden, ist eine offene Frage. Wir werden mit Horrorszenarien konfrontiert und nehmen diese je nach Person gar nicht bis hysterisch zur Kenntnis. Was mir auffällt, ist die Diskrepanz zwischen apokalyptischen Zukunftsfantasien und der Tatsache, dass unser Leben besser ist als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. In der Schweiz erwartet die Mehrheit der Menschen die Apokalypse in gut geheizten, luxuriösen Wohnlandschaften und fliegt auch weiterhin munter um die Welt.

«In der Schweiz erwartet die Mehrheit der Menschen die Apokalypse in gut geheizten, luxuriösen Wohnlandschaften und fliegt auch weiterhin munter um die Welt.»

Sie klingen entspannt.

Der Weltuntergang wurde im Lauf der Geschichte immer wieder prognostiziert, aber dann doch wieder abgesagt. In den 1960er-Jahren hatte man Angst vor dem Bevölkerungswachstum und dem Hungertod von Millionen Menschen. 1972 schürten die Vorhersagen des Club of Rome über die «Grenzen des Wachstums» die Angst, dass uns die Ressourcen bald ausgehen würden. Aber so schlimm kam es dann doch nicht.

Mit solchen Aussagen setzen Sie sich dem Vorwurf aus, das Problem zu verharmlosen und Massnahmen gegen die Klimaerwärmung zu torpedieren.

Ich sage nicht, der Klimawandel sei harmlos und man solle keine Massnahmen ergreifen. Ganz im Gegenteil. Aber die Debatte wird so geführt, als ob wir alles wüssten.

Was sollten wir denn konkret tun?

Natürlich sollten wir versuchen, die Emissionen zu reduzieren. Die globale Erwärmung ist ein ernsthaftes Problem. Man gaukelt uns jedoch mit dem Versprechen von Klimaneutralität etwas vor. Man propagiert neue Technologien wie Solar- oder Windenergie, die das Wachstum ökologisch unproblematisch machen sollen. Aber ein Wachstum, das auf globaler Ebene klimaneutral ist, wird Utopie bleiben.

Die «Degrowth»-Bewegung möchte das Wachstum gleich ganz abschaffen, um das Problem zu lösen.

Diese Bewegung ignoriert die Funktionsweise des Wirtschaftssystems. Die kapitalistische Wirtschaft, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, basiert auf Wachstum. Es gibt darin entweder eine Dynamik nach oben oder eine nach unten. Stillstand ist nicht zu haben. Hört das Wachstum auf, erzielen weniger Unternehmen Gewinn. Sie gehen in Konkurs, es kommt zu Entlassungen, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, der Konsum nimmt ab und weitere Unternehmen geraten in Probleme. Das ist eine Abwärtsspirale, die direkt in eine ökonomische Krise führt.

Sie nennen das «Wachstumszwang». Was verstehen Sie darunter?

Wachstumszwang heisst für mich nicht, dass Menschen unersättlich seien und immer mehr konsumieren wollten, sondern im Gegenteil, dass Menschen in einem Land wie der Schweiz mehr konsumieren müssen. Das liegt nicht an gierigen Unternehmern und Managern, sondern am kapitalistischen System, bei dem fehlendes Wachstum zu einer Krise führt. Aber auch ein geringes Wachstum bewahrt uns vor dieser Krise. Japan hat seit Jahrzehnten tiefe Wachstumsraten, aber ist weiterhin erfolgreich.

Für die Japaner ist das aber nicht besonders lustig. Das Land macht keinen dynamischen Eindruck.

Natürlich hätten die Japaner gerne mehr Wachstum. Aber das Beispiel zeigt: Es ist möglich, mit relativ geringem Wachstum zu leben. Das bedeutet nicht, dass wir das Wachstum planen könnten. Aber wir sollten nicht mehr ein möglichst hohes Wachstum anstreben, weil dann andere Ziele wie der Klimaschutz kaum realisierbar sind. Oder nehmen wir als Beispiel die Schweizer Landwirtschaft. Die Schweiz könnte schneller wachsen, wenn wir unsere Lebensmittel nicht selber produzieren würden und die Leute, die noch in der Landwirtschaft arbeiten, in Branchen mit höherer Wertschöpfung wechselten. Aber wir betrachten das Wachstum zu Recht nicht als das Einzige, was zählt. Versorgungssicherheit und Erhalt der Kulturlandschaft zum Beispiel sind so wichtig, dass wir bereit sind, dafür ein gewisses Wachstum zu opfern.

Zurück zur Klimapolitik: Wie stark sollten wir die Treibhausgasemissionen reduzieren und wie?

Man sollte Güter verteuern, die CO2-intensiv sind, etwa über eine CO2-Steuer oder Emissionszertifikate. Der Fehler bei allen bisherigen Steuervorlagen liegt darin, dass nicht vorgesehen war, die Einnahmen aufkommensneutral vollständig zurückzuerstatten. Stattdessen sollten irgendwelche Fonds damit gespiesen und Subventionen verteilt werden. Der Staat sollte die Einnahmen vollständig und möglichst prominent an die Bürger zurückerstatten. Dadurch steigt auch die Akzeptanz für Umweltsteuern.

Warum tut er das nicht?

Man möchte eben Geld für grüne Investitionen verteilen und sucht dafür neue Finanzierungsquellen. Damit macht man sich bei denen beliebt, die dann solche Zahlungen erhalten.

Lohnt sich Klimaschutz ökonomisch?

Generell ja, aber es kommt darauf an, von welchem Klimaschutz wir sprechen. Nicht jede Massnahme hat die versprochene Wirkung. Und wir können Kosten und Nutzen auch nur schwer berechnen. Man müsste etwa wissen, welche Kosten ein Grad Klimaerwärmung verursacht, doch das kann man nicht seriös berechnen. Die pseudoökonomischen Berechnungen dazu basieren auf Modellen und Annahmen. Verändert man diese ein bisschen, kommt ein ganz anderes Resultat heraus.

Eine weitere strittige Frage ist, wie man die Kosten verteilt. Oft treffen Klimaschutzmassnahmen arme Menschen überproportional, etwa wenn Entwicklungsländer an der Nutzung fossiler Brennstoffe und damit am Aufbau von Wohlstand gehindert werden.

Wir argumentieren aus der Perspektive der entwickelten Länder, wo das Hauptproblem nicht mehr das fehlende Wachstum ist, da die Mehrheit der Menschen bereits hat, was sie braucht. Also beschäftigen uns vermehrt negative Aspekte des Wachstums. In weiten Teilen der Welt dagegen sind die positiven Auswirkungen des Wachstums wichtiger. Die Menschen streben dort weiterhin nach mehr materiellem Wohlstand, da sie in Zukunft besser leben wollen.

Wie könnte eine faire Verteilung der Kosten aussehen?

Es wird oft argumentiert, dass unsere CO2-Emissionen pro Kopf höher seien als diejenigen ärmerer Länder. Das Argument basiert jedoch auf einer ziemlich willkürlichen Methode. Produziert wird überall auf der Welt. CO2 einfach der einen oder anderen Nation zuzuschreiben, ist kein funktionierender Ansatz. Wenn wir unsere Nachfrage nach bestimmten Gütern reduzieren, schadet das direkt den Entwicklungsländern, die in die weltweiten Lieferketten eingebunden sind. Das entzieht armen Arbeitern plötzlich ein Einkommen. Das ist ein Rezept für ein ökonomisches Desaster.

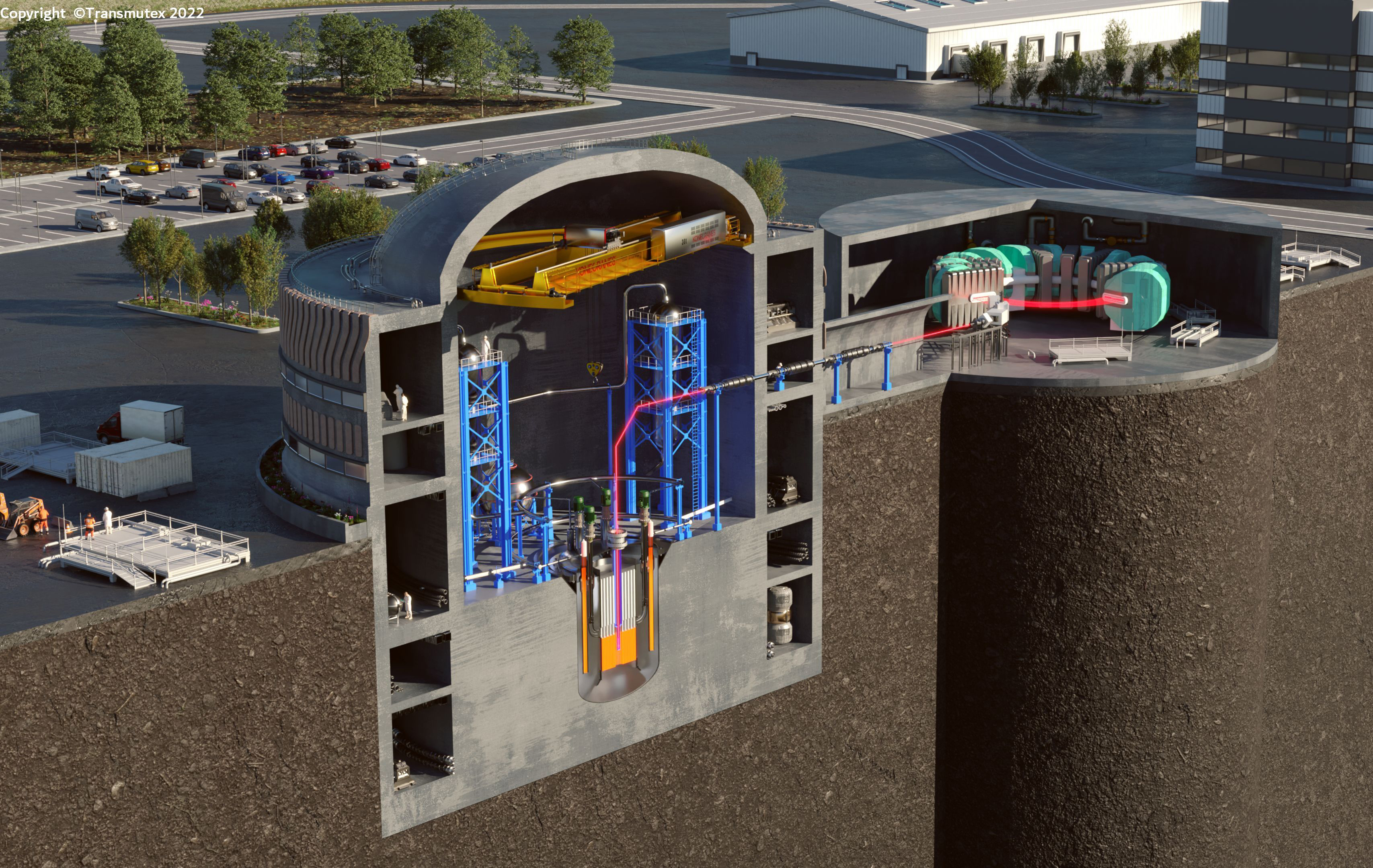

Man könnte auch optimistisch auf die Zukunft blicken. Der technische Fortschritt ist immens. Ein Durchbruch, den wir heute noch nicht einmal erahnen, könnte das Problem des Klimawandels lösen.

Deshalb sind die Voraussagen so unzuverlässig. Der Club of Rome etwa schätzte die technologische Entwicklung 1972 falsch ein. Unklar sind auch die Reaktionen der Umwelt. In Klimamodellen kann man zwar Unmengen von Faktoren berücksichtigen, aber letztlich haben wir es mit hochkomplexen Systemen zu tun.

Hinzu kommt die internationale Dimension: Die Schweiz verursacht nur 0,1 Prozent der weltweiten Emissionen. Man müsste globale Lösungen finden.

Das ist richtig. Ein grosser Teil der Emissionen kommt aus China und den USA. Solange diese Länder sich nicht bewegen, können wir lange darüber reden, welche Kaffeekapseln wir verwenden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass für Länder wie China der Klimawandel nicht das vordringlichste Problem ist. Sie haben eine andere Perspektive.

Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie in ein Flugzeug steigen?

Manchmal, aber das hilft nichts. Es ist der Umwelt egal, ob ich mit gutem oder schlechtem Gewissen fliege. Interessanterweise fliegen gerade die jungen Städter immer mehr, obwohl gerade sie sich am lautesten für Klimaschutz einsetzen. Damit will ich keineswegs sagen, der Einzelne solle nichts tun. Aber wir müssen uns bewusst sein, wie widersprüchlich unser Verhalten im Alltag ist. Ein Klimakleber, der weiterhin nach Thailand fliegt, ist genauso schizophren wie ein Vielfahrer, der glaubt, mit seinem Elektroauto die Welt zu retten.