1966 vs. 2016

Wie haben sich die Gemeindebudgets in den letzten fünfzig Jahren verändert? Ein Gespräch mit den Finanzvorstehern von Dietikon (ZH) und Riehen (BS).

Meine Herren, vor uns auf dem Tisch liegen die Gemeinderechnungen von Dietikon und Riehen von 1966 und 2016. Was fällt auf?

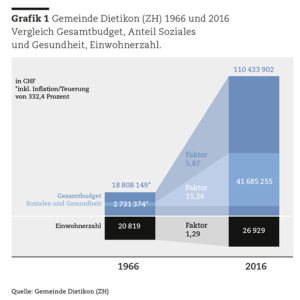

Rolf Schaeren: Die Berichte können nicht so einfach miteinander verglichen werden. Aber ich konnte die entsprechenden Bereiche einander zuweisen und habe die Teuerung berücksichtigt: sie betrug im betrachteten Zeitraum 332,4 Prozent. Am Extremsten angestiegen ist der Nettoaufwand für die Sozialausgaben, nämlich um den Faktor 32: 1966 wurden dafür rund 320 000 Franken ausgegeben, im Jahr 2016 waren es 34,5 Millionen Franken. Nimmt man Soziales und Gesundheit zusammen, so ist ein Anstieg von 822 000 auf 41,7 Millionen Franken zu vermerken: Faktor 15. Die Bevölkerung ist in diesen fünfzig Jahren von 20 819 auf 26 929 Personen gestiegen, also um den Faktor 1,29 (vgl. Grafik 1).

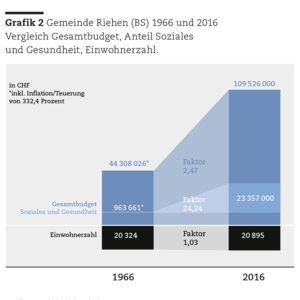

Christoph Bürgenmeier: Bei uns stehen 1966 Fürsorge- und Gesundheitswesen mit rund 290 000 Franken im Gemeindebericht. 2016 haben wir für Soziales und Gesundheit rund 23,4 Millionen Franken ausgegeben: inflationsbereinigt ist das ein Anstieg um Faktor 24. Unsere Bevölkerung ist in diesen fünfzig Jahren von 20 324 auf 20 895 gestiegen, also um Faktor 1,03 (vgl. Grafik 2).

Welche Ausgaben sind ausserdem angestiegen?

Rolf Schaeren: Auch unsere Bildungsausgaben haben sich versechsfacht; mit 49 Millionen Franken netto haben sie den grössten Anteil am Budget. Die Bereiche Soziales und Bildung machen heute 78 Prozent des Gesamtbudgets der Stadt Dietikon aus. Unser Einfluss darauf ist minim, denn definiert werden diese Aufwendungen von den gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des Kantons.

Christoph Bürgenmeier: Das ist bei uns nicht anders. Über den grossen Anteil unseres Budgets können wir aufgrund von kantonalen und nationalen Auflagen nicht selbst bestimmen.

Rolf Schaeren: Ein Beispiel ist die Erfüllung des Kontingents für Asylsuchende: Derzeit wohnen über 100 Asylsuchende in unserer Gemeinde. Bleiben sie hier, zahlen wir die ersten zehn Jahre nur einen Teil der Kosten. Danach aber müssen wir für diese Kosten aufkommen.

Wer zehn Jahre nicht mehr gearbeitet hat, ist dann ja wohl kaum noch in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rolf Schaeren: Wir haben etliche solche Fälle. Im schlechtesten Fall bezahlt die Gemeinde bis zum Tod der betreffenden Person. Das Problem geht jedoch weiter, denn Studien zeigen, dass sich der Bezug von Sozialhilfe gelegentlich vererbt: Kinder von Eltern, die Sozialhilfe bezogen haben, werden dann auch zu Sozialhilfebezügern.

Gibt es Sozialtourismus?

Rolf Schaeren: Man kann das nicht beweisen. Aber es gibt schon eine Tendenz, dass die Leute vermehrt wissen, in welcher Gemeinde die Sozialleistungen am besten sind. Und dann dorthin ziehen.

Christoph Bürgenmeier: Früher war es ja so, dass der Bürgerort (Heimatort) verpflichtet war, Sozialhilfe zu leisten, und Leute, die «armengenössig» wurden, dorthin zurückzukehren hatten. In Riehen etwa gab es das Landpfrundhaus: ein 1835 gegründetes Landarmenhaus, dessen Bewohnern es verboten war, Arbeit ausserhalb der Anstalt anzunehmen, dafür aber lediglich Obdach und Erfrischungen als Lohn erhielten.1

Was ist der Haupttreiber des Anstiegs der Sozialkosten?

Rolf Schaeren: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Vor fünfzig Jahren nahmen Unternehmungen ihre soziale Verantwortung noch wahr und stellten Arbeitsplätze auch für Menschen zur Verfügung, die nur eingeschränkt leistungsfähig waren, aber so eine Beschäftigung und ein bescheidenes Einkommen fanden. Solche Jobs sind verschwunden, ja auch qualifizierte Aufgaben werden ausgelagert und ältere Arbeitskräfte werden zunehmend frühpensioniert.

Einige wurden auch von der Gemeinde angestellt. In der Gemeinderechnung Riehen von 1966 heisst es: «Zwei Angestellte des Aussendienstes sind aus gesundheitlichen Gründen auf der Verwaltung beschäftigt.»

Christoph Bürgenmeier: Auch die Familienstrukturen waren früher solider. Gerade in städtischen Gebieten ziehen junge Menschen heute früher aus, und einige von ihnen landen bei der Sozialhilfe, weil sie keine Arbeit finden. Dazu gibt es viele alleinerziehende Väter und Mütter, bei denen der Lohn eines Elternteils nicht für zwei Haushalte ausreicht. Ein Kostentreiber ist auch der Katalog der Sozialleistungen, der sich ständig erweitert: Heimunterbringungen etwa kosten eine Gemeinde schnell mal 200 000 Franken im Jahr. Die Frage, ob man da einen Fall hat oder zehn Fälle, ist sehr entscheidend.

Rolf Schaeren: 1966 gab es keine Schüler, die man aus der Schule genommen hat. Heute hingegen wird an jeder Schulpflegesitzung über Massnahmen für Schüler diskutiert, die disziplinarisch oder leistungsmässig auffallen. Wir haben aktuell eine zweistellige Zahl von Schülern, die spezielle Massnahmen oder eine Fremdplatzierung benötigen, und das kostet uns weit über eine Million Franken im Jahr.

Gibt es auch noch weitere Gründe?

Rolf Schaeren: Der wichtigste Treiber hinter den Sozialkosten ist das Wohnungsangebot. Günstiger Wohnraum findet sich in den Agglomerationen, in denen verdichtet gebaut wird und die auch unter den Emissionen des Verkehrs leiden. Im Kanton Zürich sind das die Regionen um den Flughafen, die grossen Städte und das Limmattal. Die Entscheidungen über die Verkehrsinfrastrukturen und über das verdichtete Bauen werden aber weitestgehend beim Bund und den Kantonen getroffen. Dass Regionen mit hohen Emissionen, in denen verdichtet gebaut wird, nicht zu den beliebtesten gehören, leuchtet ein. Dafür sind dort Wohnungen zu finden, die auch für finanziell schwächere Personen bezahlbar sind. Dies führt automatisch zu einer Bevölkerungsstruktur mit tiefer Steuerkraft und oft auch hohem Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung. Wir können in Dietikon damit umgehen. Die 27 000 Einwohner, von denen 44 Prozent keinen Schweizer Pass haben, leben friedlich miteinander. Unsere Schule integriert täglich Jugendliche, die ohne jegliche Deutschkenntnisse eingeschult werden. Das ist eine grossartige Leistung, die leider nicht gewürdigt wird. Wenn diese Schüler aus der Schule kommen, sprechen sie Deutsch, kennen die hiesigen Gepflogenheiten und können über eine Lehre oder ein Studium in den Arbeitsprozess integriert werden. So gesehen sind wir nicht einfach eine Gemeinde mit hohen Sozialkosten, sondern eine Gemeinde, die herausragende Integrationsleistungen vollbringt, die in der Folge der ganzen Schweiz zugute kommen. Nur können wir wegen der tiefen Steuerkraft die damit verbundenen Kosten nicht vollständig alleine tragen.

Christoph Bürgenmeier: Unsere Gemeinde ist zwar gut durchmischt, aber weniger verdichtet gebaut als Dietikon. Durch unsere Nähe zu Deutschland spüren das Gewerbe und das Handwerk den Einkaufstourismus stark. Die Ausgabenseite ist allerdings nur das eine: Riehen hat auch sehr viel höhere Steuereinnahmen als 1966, rund dreimal so viel. Unseren hohen Standard, unsere Ausgabenstruktur, auch den Ausbau der Sozialleistungen können wir uns nur deshalb leisten, weil viele Schweizer Firmen wirtschaftlich stark sind und Steuern bezahlen.

Rolf Schaeren: Wir haben die Steigerungsraten bei der Bildung und den Sozialkosten gesehen, die Steuereinnahmen sind seit 1966 aber nur um das Sechsfache gestiegen. Dafür erhalten wir heute infolge der tiefen Steuerkraft rund 40 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Das deckt tatsächlich einen grossen Teil der gestiegenen Kosten, nur die überdurchschnittlichen Sozialkosten eben nicht.

Betrachten wir die Finanzen heute. Was könnte man besser lösen?

Christoph Bürgenmeier: Wir fassen immer mehr Aufgaben, aber nicht die Budgethoheit dafür. Von unseren Einnahmen können wir nur über etwa 10 Prozent frei verfügen. 90 Prozent sind gebunden, weil wir Vorgaben von Bund und Kantonen erfüllen müssen.

Rolf Schaeren: Bei diesem Punkt werden sich alle Gemeinden einig sein: Es gibt eine Kostenverlagerung vom Bund auf die Kantone und von den Kantonen auf die Gemeinden. Vom hehren Prinzip der Subsidiarität bewegen wir uns immer schneller weg. Die Gemeinden müssen immer mehr leisten. Die Kompetenzen dafür erhalten sie dann aber nicht.

Wie könnte man es denn besser lösen?

Christoph Bürgenmeier: Wenn jede Gemeinde ihre Sozialhilfezahlungen völlig frei gestalten könnte, dann käme man in einen Wettbewerb der Gemeinden um die tiefsten Sozialkosten. Das wäre politisch nicht mehrheitsfähig und auch moralisch fragwürdig.

Rolf Schaeren: Ich schliesse mich hier an, aber als Finanzvorstand von Dietikon sind die Sozialkosten nun mal mein grösstes Problem! Das Problem wäre nur zu lösen, wenn die Sozialkosten vollständig vom Kanton bezahlt würden. Das wäre eine solidarische Verteilung der Sozialkosten auf alle Bürger des Kantons. Dies hätte aber eine Steuererhöhung von gegen zehn Prozent beim Kanton zur Folge und das ist derzeit wohl nicht mehrheitsfähig.

Sie haben Jahrgang 1954 respektive 1957: was hat sich seit Ihrer Jugend generell geändert in der Gemeinde?

Rolf Schaeren: Die Themen sind komplexer geworden, sie kommen oft gleichzeitig und müssen rascher behandelt werden. Es gibt immer mehr Auflagen und Vorschriften, und diese durchdringen alles: Entscheidungen nach gesundem Menschenverstand sind je länger, je weniger möglich. Ein Beispiel: jene Kletterstangen, an denen wir als Kinder gespielt haben, dürfen wir heute nicht mehr aufstellen. Denn verletzt sich ein Kind, wird die Lehrperson haftbar gemacht.

Christoph Bürgenmeier: Wir haben kürzlich die Auflage erhalten, unsere Spielplätze zu sanieren; das hat uns 1,5 Millionen Franken gekostet. Damit den Kindern nichts passiert, muss nämlich heute unter jeder Schaukel, unter jeder Kletterstange ein Fallbett installiert werden. Bei uns kam eine Person vom Amt vorbei mit einem Stab, auf dem eine Kugel montiert war: ein sogenannter «Kindskopf», um zu prüfen, wo sich Kinder an Spielgeräten einklemmen könnten. Wenn ich da an meine Jugend zurückdenke: wir sind doch einfach frei auf Bäume geklettert, und im Auto sassen wir zu viert auf der Rückbank statt angeschnallt in einem Kindersitz. Und dann müssen wir auch noch alle Gebäude erdbebensicher machen: das kostet uns Millionen von Franken!

Was hat sich sonst noch geändert?

Christoph Bürgenmeier: Viel Mehrarbeit haben wir mit der stark zunehmenden Dichte von Verordnungen und Reglementen. Zudem ist sehr viel mehr öffentlich als früher, und mehr Personen und Kommissionen reden mit. Ein Beispiel: die Waldhütte in unserer Gemeinde ist abgebrannt. Jetzt würde man glauben, dass der Neubau einer Holzhütte keine grosse Sache sei. Doch wir mussten fünf Jahre lang kämpfen, um eine neue bauen zu können. Unter anderem gab es Diskussionen mit dem Förster wegen drei Bäumen, die gefällt werden mussten. Vor fünfzig Jahren hätten doch die Bürger in die Hände geklatscht und gerufen: «Toll, der Gemeinderat baut eine Waldhütte, damit wir dort Geburtstagsfeste oder Klassenzusammenkünfte feiern können!» Heute gibt es überall Bedenkenträger.

Rolf Schaeren: Wir vergolden auch alles heute. Stellen Sie sich einfach mal auf eine Schweizer Strassenkreuzung und schauen Sie sich an, was da alles an Infrastruktur herumsteht: die Verkehrsschilder, die Ampeln, die Strassenränder, die Zufahrtsstrassen – es ist alles in der höchsten Qualität gebaut, weil die Ausführenden stets nur die höchste Qualität auswählen beim Bau. Auch das liegt an den Verordnungen: die höchste Qualität wird darin vorgeschrieben.

Wer von den drei Gewalten ist der grösste Treiber der Kostenexplosion: Exekutive, Legislative, Judikative?

Rolf Schaeren: Als Finanzvorsteher will ich zurückhaltend sein. Aber sagen wir es mal so: Staatsangestellte sind leider sehr gut darin, ständig neue Verordnungen auszuarbeiten.

Christoph Bürgenmeier: Auch ich will zurückhaltend sein. Aber ich stimme zu und gebe zu bedenken, dass sie dabei gar nicht so leicht zu stoppen sind.

Rolf Schaeren: Die Auflagen nehmen immer rascher zu und werden immer rigider. Und es ist nie genug. Es muss nur einmal ein Unfall passieren irgendwo, und schon werden die Auflagen erneut verschärft. Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass das Leben Risiken beinhaltet, hat abgenommen. Unsere Gesellschaft kann nicht mehr damit umgehen, dass leider ab und zu schlimme Dinge geschehen – und man meint, dem mit immer neuen Gesetzen beikommen zu können. Nehmen Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen für Hundehalter, die nach einem in den Boulevardmedien breit diskutierten Pitbull-Angriff eingeführt wurden: jetzt, wo man sie wieder abschaffen will, gibt es grossen Druck dagegen: von Interessengruppen, die dank diesem Gesetz ein Business mit Schulungen von Hundehaltern aufbauen konnten.

Wird es die Schweizer Kultur des Milizprinzips in 20 Jahren noch geben?

Christoph Bürgenmeier: Das Milizprinzip in den Kommunen ist gesund. Wenn jemand nur noch Politik macht, dann läuft er Gefahr, abzuheben und die Probleme nicht mehr zu sehen. Wir haben schon öfters diskutiert, ob wir einen vollamtlichen Gemeindepräsidenten haben möchten. Das wurde bisher immer abgelehnt.

Rolf Schaeren: Das Milizprinzip ist eine ungeheure Stärke unseres Staatswesens, und das spüren die Bürger auch intuitiv.

Wie stehen Sie zum sogenannten «Filz» in den Eliten? Was ist gut daran, was schlecht?

Christoph Bürgenmeier: Ich habe gesehen, dass wir beide Mitglied in einem Rotary Club sind, einer Vereinigung, in der sich das Führungspersonal trifft. Bei uns im Rotary Club sind das etwa der Direktor der Verkehrsbetriebe, der Regierungsrat, der Handwerksmeister, der Polizeivizekommandant: alles Führungskräfte, die auf ihrem Gebiet etwas leisten. Die Kommunikationswege sind kurz: man kann jemanden unkompliziert nach seiner Meinung zu einer Sachfrage befragen. Oder bei einem Mittagessen die Lösung eines Problems offen aufgleisen. Sagen Sie mir: ist das jetzt schon Filz? Oder ist es Filz, wenn ich als Gemeinderat den Druckauftrag für die Gemeinderechnung an einen alten Schulfreund vergebe?

Rolf Schaeren: Sie können es nicht vermeiden, dass Leute, die aktiv sind, einander kennen. Personen, die Führungsverantwortung tragen, treffen täglich Entscheidungen, und das ist gar nicht so einfach. Es ist auch nicht immer so eindeutig, was denn nun die richtige Entscheidung sei. Also muss man Informationen bei anderen Know-how-Trägern einholen. Man muss Gespräche führen und herausfinden: wie sieht der das? Wie macht der das? Das kann in beruflichen Netzwerken stattfinden, aber auch in Service-Clubs. Einige Bürger glauben auch, dass die Parteien ein Hort der Verfilzung seien. Was ihnen nicht bewusst ist: Parteimitglieder, die nie im Vordergrund erscheinen, leisten als Vorstandsmitglied, als Protokollschreiber oder als Kassierin unzählige Stunden an unbezahlter und wichtiger Arbeit. Parteien sind das Rückgrat des Milizsystems Schweizer Art. Ohne Parteien gäbe es unser demokratisches System nicht.

Christoph Bürgenmeier: Der Filz fängt dort an, wo es eine persönliche Bereicherung gibt. Der Kampf dagegen wird aber mitunter auch auf die Spitze getrieben. Gestern etwa diskutierten wir im Einwohnerrat über die Sanierung einer Strasse. Einer stellte den Antrag, dass alle, die an dieser Strasse wohnhaft sind, in den Ausstand treten sollen. Nach zehn Minuten Diskussion hat die Mehrheit dann entschieden, dass auch jene, die an dieser Strasse wohnen, im Saal bleiben und mitbestimmen dürfen.

Rolf Schaeren: Hoffentlich auch, warum sollten sie in dieser Frage nicht mitbestimmen können? Allerdings haben die meisten Gemeinden kein Parlament, sondern eine Gemeindeversammlung. Wenn es dann um einen neuen Fussballplatz geht, dann kommt der ganze Fussballclub an die Gemeindeversammlung – und schon findet sich eine Mehrheit. Hier spricht dann niemand von Filz. Und an sich ist das ja auch richtig. Denn wer der Einwohnerversammlung fernbleibt, bestimmt halt auch nicht mit.

Noch etwas fällt auf in der Riehener Gemeinderechnung 1966. Nur sehr wenige Namen sind weiblich: Telefonistinnen sowie Mitglieder der Bibliothekskommission und der Bischoffstiftung.

Christoph Bürgenmeier: Frauen waren 1966 doch noch gar nicht wählbar, das Frauenstimmrecht wurde erst 1971 eingeführt.

Abstimmen durften sie offenbar. In der Gemeinderechnung Riehen 1966 steht: «Die Zahl der stimmberechtigten Männer betrug 5553, diejenige der stimmberechtigten Frauen 7016.»

Christoph Bürgenmeier: Die Männer sind auch heute noch in der Mehrheit. Im Gemeinderat Riehen sind es 4 Männer und 3 Frauen derzeit.

Rolf Schaeren: Dietikon wählt im März 2018 den Stadtrat neu. Bisher haben sich für 7 zu besetzende Sitze 11 Kandidaten gemeldet, unter ihnen ist keine Frau.

Das Feld ist also offen und wird nicht besetzt.

Christoph Bürgenmeier: Es tut der Politik jedenfalls gut, wenn Frauen dabei sind. Sie bringen andere Gesichtspunkte zur Sprache.

Rolf Schaeren: Das finde ich auch. In unserem Parlament ist die Geschlechterverteilung etwas ausgewogener. Ausserdem haben wir viele Frauen an der Spitze der operativen Verwaltungsebene.

Letzte Frage: Was ist für Sie ein guter Staat?

Christoph Bürgenmeier: So wenig Staat wie möglich und so viel wie nötig. Es muss nicht alles staatlich durchorganisiert sein: das Individuum sollte auch noch etwas zu sagen haben.

Rolf Schaeren: Ich würde es am Stichwort Eigenverantwortung festmachen. Dass der Staat im Dienst der Bürger stehen muss und diese Bürger Aufgaben an das Staatswesen delegieren, ist für mich unbestritten. Doch manchmal habe ich den Eindruck, dass sich einige Staatsangestellte verselbständigen und den Staat immer weiter treiben, weiter erfinden, weiter ausbauen – ohne dass sie einen Auftrag dafür erhalten hätten. Das finde ich falsch. Allerdings gibt es natürlich auch viele Bürger, die nicht mehr bereit sind, Eigenverantwortung zu tragen. Für sie ist die Abwälzung aller Probleme auf den Staat bequem.

1 http://www.landpfrundhaus.ch/geschichte.html